Лев Бобров - Поговорим о демографии

- Название:Поговорим о демографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Бобров - Поговорим о демографии краткое содержание

Сколько лет я проживу на свете? Как определить это ро всей возможной точностью? И нельзя ли увеличить продолжительность жизни? Если можно, то как и намного ли? А бессмертие — насколько оно реально и стоит ли к нему стремиться? На какое долголетие лучше ориентироваться людям? Что есть счастье? Грозит ли нашей планете перенаселенность?

На эти и многие другие вопросы позволяет или помогает ответить интереснейшая область науки — демография. Первая популярная книга о ней, рассчитанная на самую широкую читательскую аудиторию, — «Поговорим о демографии».

Поговорим о демографии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это было по-своему дерзко: вопреки всякому здравому смыслу перенести на неодушевленный предмет — портрет человека — представления об увядании живого организма. Нам, верно, и невдомек, что мы поступаем куда храбрей, если представления о старении отдельного индивидуума переносим — в согласии вроде бы со здравым смыслом — на портрет всего населения: картина получается еще более далекой от действительности.

«Чем дольше живет, тем больше старится». Применительно к отдельно взятой личности это справедливо всегда — исключения из правила возможны разве лишь в фантастике. А если говорить об обществе в целом? Вспомните: если оно стареет, это означает, что его возрастная структура изменяется в пользу старших поколений за счет младших.

Что же происходит, когда средняя продолжительность жизни увеличивается? Мы знаем, что именно ее повышает. Снижение смертности. А оно было и осталось неодинаковым для разных возрастов. Наибольшим — для детских, наименьшим — для старческих. Скажем, для младенцев это сокращение за три четверти века оказалось у нас более чем 10-кратным, для 65–70-летних — двукратным. А 80-летних оно практически не коснулось. И поныне средняя продолжительность предстоящей жизни для них примерно та же, что и в конце минувшего века, — 7 лет. Зато для новорожденных она у нас более чем удвоилась, достигнув 70 лет. И если теперь поколения лучше, чем прежде, сохраняют свою численность на жизненном пути, то в большей степени это относится к детям, в меньшей — к взрослым.

Вот и получается: если увеличивается долговечность каждого из нас, то это лишь помогает населению молодеть. Могут возразить: почему же оно у нас постарело?

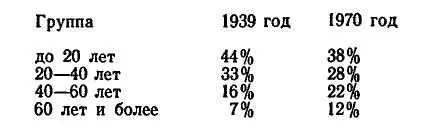

Действительно, сравним его структуру прежде и теперь (проценты приводятся округленно):

«Портреты» населения, запечатленные предвоенной и самой последней переписями, говорят сами за себя. Между тем средняя продолжительность жизни за тот же период выросла на целых 23 года — с 47 до 70 лет. Все так, и ее увеличение действительно способствовало «омоложению» нашего общества. Но одновременно сказывалась другая тенденция, вызывавшая обратный эффект и пересилившая первую: падала рождаемость. Этот фактор продолжал действовать и в самое последнее время, когда средняя продолжительность жизни практически не менялась. Только за год — с 1970-го по 1971-й — прослойка пожилых и престарелых увеличилась у нас с 11,8 процента до 12,1 процента.

По некоторым прогнозам, к 2000 году она может составить у нас 17 процентов, достигнув того значения, к которому уже сегодня вплотную подошли иные страны Западной Европы.

Конечно, сдвиги в борьбе за долголетие тоже могут благоприятствовать постарению населения. И тем заметней, чем значительней сократится смертность среди пожилых людей. Пока же она снижается главным образом в молодых, но уж никак не старческих возрастах.

И если демографы говорят о 90, а не о 125–150 годах как о нормальном долголетии на ближайшую перспективу, то — придется повторить и подчеркнуть — потому лишь, что твердо стоят на почве реальности, а вовсе не потому, что против большей долговечности. Наоборот, они всецело за то, чтобы продолжительность жизни росла. Более того, именно они помогают найти резервы ее увеличения (скажем, снижение мужской «сверхсмертности»). Они же подсказывают и другое — как одновременно воспрепятствовать постарению населения. Как? Отнюдь не только дальнейшим снижением смертности в младших возрастах, но и повышением рождаемости.

— А как демографы относятся к перспективе бессмертия? Конечно, они «стоят на почве реальности». Но реальности сегодняшней, не завтрашней! Между тем другие специалисты уже сегодня поговаривают о реальности практически неограниченного сверхдолголетия…

— …в единичных случаях, не правда ли? Но отдельные исключения из правила не изменят демографическую ситуацию!

— А массовое бессмертие? Ну, допустим, через века…

— Оно привело бы общества к стремительному старению, которое не сдержала бы даже самая высокая рождаемость.

— Ну и что?

— Вот тогда человечество столкнулось бы с массой новых проблем, о которых больше говорят как раз «другие специалисты», чем демографы.

«Двери в бессмертие? Они наконец-то распахнулись: теперь это просто дверца холодильника. Уплатите за вход 128 000 франков — и вас ожидает вечность. Добро пожаловать!»

Реклама в таком духе может показаться первоапрельской шуткой, сенсационной мистификацией, но вот что говорят факты.

Несколько лет назад в США состоялась беспрецедентная погребальная процедура. Тело человека очутилось в специально оборудованной камере, где оно остается нетленным, сохраняясь при температуре, близкой к минус 200 °C.

Первым разрешил подвергнуть себя такой консервации 73-летний американец Дж. Бедфорд, профессор психологии. Свою волю он выразил незадолго до неминуемой кончины, надеясь в замороженном состоянии дождаться лучших времен, когда рак, которым он был болен неизлечимо, будет наконец побежден медициной.

Вскоре вслед за Бедфордом в необычный склеп попали и другие добровольцы, причем не только в США, но и в Японии, во Франции.

Претендующих на «загробную жизнь», вроде бы вполне реальную, не мифологическую, объявилось не так уж мало. И всякий мог бы зарезервировать для себя местечко в «ледяном мавзолее». Любой и каждый, кто в состоянии внести 128 000 франков.

Что ж, быстродействующий мир бизнеса умеет без проволочек и со всей надежностью поставить идею ученых на широкую деловую ногу. Ну а прочна ли научная база под коммерческой затеей?

« То-то разочаруется Бедфорд, когда останется покойником!» — мрачно подшучивали газетные остряки над перспективой «полежать этак парочку столетий в свежемороженом виде, согреваясь пламенной мечтой воскреснуть, выздороветь, а там, глядишь, и омолодиться». И, надо сказать, за недобрыми предчувствиями сквозит не такой уж беспочвенный скептицизм.

Правда, уже в наши дни умеют возвращать к жизни организмы, расставшиеся с нею, казалось бы, окончательно и бесповоротно. Ибо медленное, но верное разрушение тканей не сразу приводит к непоправимым изменениям — не с того самого момента, когда зарегистрирована клиническая смерть, а лишь минуты спустя. Отсрочка невелика, но достаточна для успешной реанимации.

А нельзя ли увеличить этот запас времени? Можно. Если тотчас прибегнуть к охлаждению, которое замедляет биохимические процессы. И чем оно глубже, тем лучше их приостанавливает. Но чем сильнее замораживание, тем реальнее другая опасность: а вдруг внутриклеточная влага, способная не затвердевать даже при минусовых температурах, начнет кристаллизоваться? Образовавшиеся льдинки могут повредить нежнейшие органические структуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: