Лев Бобров - Поговорим о демографии

- Название:Поговорим о демографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Бобров - Поговорим о демографии краткое содержание

Сколько лет я проживу на свете? Как определить это ро всей возможной точностью? И нельзя ли увеличить продолжительность жизни? Если можно, то как и намного ли? А бессмертие — насколько оно реально и стоит ли к нему стремиться? На какое долголетие лучше ориентироваться людям? Что есть счастье? Грозит ли нашей планете перенаселенность?

На эти и многие другие вопросы позволяет или помогает ответить интереснейшая область науки — демография. Первая популярная книга о ней, рассчитанная на самую широкую читательскую аудиторию, — «Поговорим о демографии».

Поговорим о демографии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Короче говоря, бойкая торговля «шансами на загробную жизнь» еще не означает, что завтрашний научно-технический прогресс непремено оплатит эти сегодняшние векселя. Даже если оправдается прогноз английского биолога и писателя А. Кларка, по которому мечты о бессмертии вполне осуществимы в недалеком сравнительно будущем — к концу XXI века.

Как бы там ни было, перспектива бессмертия остается покамест весьма и весьма проблематичной. Во всяком случае, массового , каковое прежде всего и должно интересовать демографию. Но допустим, что и оно стало вдруг реальностью. Что тогда?

«Как-то я присутствовал на обеде в кругу врачей, — рассказывал Н. Винер в книге „Творец и робот“. — Непринужденно беседуя и не боясь высказывать вещи необычные, собеседники стремились заглянуть вперед, в тот, быть может, не такой уж далекий завтрашний день, когда момент неизбежной смерти можно будет отдалять, вероятно, в необозримое будущее, а сама смерть станет столь же случайной, как это бывает у гигантских секвой…

И хотя гипотеза будущего сверхдолголетия человека могла на первый взгляд показаться чрезвычайно утешительной, ее осуществление было бы страшным несчастьем, и прежде всего для врачей…

Я допускаю, что даже в наше время встречаются случаи, когда врачи считают своим долгом не принимать меры для продления жизни бесполезной, невыносимо мучительной… Но что будет, если подобные решения станут нередким и непредвидимым исключением, а должны будут приниматься почти в каждом случае, связанном со смертельным исходом? Сможет ли врач нести бремя доверенных ему сил добра и зла?»

Винер подводит читателя к мысли: будущее оставляет мало надежд для «машинопоклонников», которые ожидают, будто компьютеры, новые «рабы», создадут для нас мир, где мы будем освобождены от необходимости мыслить.

Ученый подчеркивает: дело не только в том, что часть населения, не способная обеспечивать себя благами, намного превзойдет ту часть, от которой зависит ее существование. «Пребывая в вечном неоплатном долгу перед пришельцами из прошлого, — продолжает он, — мы окажемся совершенно не подготовленными к решению проблем, которые поставит перед нами будущее».

Да, медико-биологические проблемы, которые еще только предстоит решить на пути к неограниченному сверхдолголетию, усугубляются и моральными, и социальными, и многими другими. Правда, человечество будущего, напротив, окажется гораздо лучше подготовленным к их решению, ибо достигнет новых высот не только в социально-экономическом развитии, но также в своем нравственном и интеллектуальном совершенствовании.

Сейчас же здесь больше вопросов, чем ответов. Для любых специалистов, не исключая и демографов.

Что касается демографов, то здесь они тоже могут наметить скорее сами проблемы, чем решения. И тут мы снова возвращаемся «на круги своя». «Если демографические явления оказывают определяющее влияние на судьбы народов, то особого внимания заслуживает среди них одно — в силу глубокого отзвука, который оно имеет, — писал французский демограф Ж. Дарик. — Речь идет о старении населения».

Сколь бы заметно ни омолаживала общество самая высокая рождаемость, ее рано или поздно пересилило бы бесконечное продление жизней. Будет стариться и все население, и его трудоспособная часть, от которой в наибольшей степени зависит социально-экономический и научно-технический прогресс.

Между тем даже в сегодняшних своих масштабах эта тенденция настораживает специалистов. Американский демограф У. Томпсон задается вопросом: не связан ли консерватизм французов с тем, что среди них издавна высок процент пожилых? И не «молодостью» ли народов США обусловлена их хозяйственная инициатива, предприимчивость, страсть к новациям и не такая уж горячая любовь к традициям?

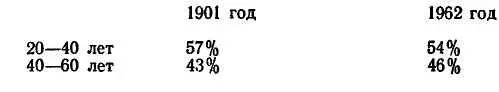

Вот структура французского населения в возрасте от 20 до 60 лет в начале и во второй половине XX века:

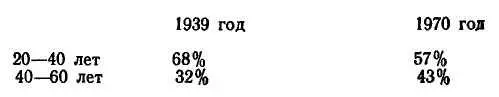

На рубеже XIX и XX веков французский «коэффициент старости» был одним из самых высоких, если не самым высоким, на Западе. В нынешнем своем значении он вполне зауряден — таковы демографические сдвиги в Европе. В СССР они, правда, менее значительны:

Изменения такого рода заметны и в Новом Свете, прежде всего в США. Население там уже не столь молодо, как прежде, и продолжает стариться. «Не станем ли мы более консервативными в делах, в управлении, в личных привычках и т. д.?» — вопрошает Томпсон, констатируя растущее политическое влияние своих пожилых соотечественников. Публику пугают «геронтократией» — «властью старцев», якобы не способных понимать и принимать новое, прогрессивное. Зато восхваляется «бунтарский дух» юности, даже если он находит выражение в экстравагантности неопрятных хиппи, «детской болезни левизны» у политиканов-молокососов или «авангардизме» незрелых революционеров от искусства.

«Если бы молодость знала, если бы старость могла!» — напоминает известное изречение. Но нынешнее равновесие между той и другой резко сдвинется в условиях массового неограниченного сверхдолголетия. И тогда…

«В мире, где все обретут бессмертие, поколения перестанут сменять друг друга, они будут беспрерывно наслаиваться одно на другое, — пишет кандидат исторических наук А. Горбовский. — В итоге люди окажутся погребенными под этими напластованиями. Тем самым прошлое, восторжествовав над настоящим, сделает невозможным будущее. Иными словами, бессмертие каждого человека в отдельности вступит в противоречие с эволюцией человечества как целого».

Несколько лет назад советские социологи предложили людям разных возрастов заполнить анкету с вопросом: если бы вам стало известно, что вы будете жить вечно, что люди будут трудиться для удовлетворения своих потребностей, но прогресса больше ни в чем не будет, считали бы вы, что ваша жизнь имеет смысл?

Из 1224 опрошенных более 90 процентов ответили отрицательно. Мотивируя свое «нет», люди писали: «Жизнь в состоянии застоя — пустота. Вечная жизнь на одном уровне, на одной ноте — самое страшное, по-моему, наказание». «Бессмысленно однообразно кружиться, как белка в колесе. Находиться вечно на одном уровне — это ужасно. Нет, такого бессмертия я не хочу».

— Все как-то «на одной ноте» — уж очень пессимистично. Между тем, кажется, еще Шоу говорил: если продлить жизнь человеческую хотя бы до 300 лет, люди станут разумнее, не будут, по крайней мере, повторять ошибки предков. Правда, он писатель, не ученый…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: