Умберто Матурана - Древо познания

- Название:Древо познания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-103-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Умберто Матурана - Древо познания краткое содержание

Авторы книги — известные во всем мире выдающиеся чилийские нейробиологи, предложившие в начале семидесятых годов радикально новую концепцию живых систем от (простейших до человека), их происхождения и взаимосвязей. Написанная живо и интересно, с блестящим педагогическим мастерством, книга «Древо познания» делает читателя участником становления новой междисциплинарной научной парадигмы, приобщает его к новым взглядам на язык и его роль в эволюции и человеческой коммуникации. В основе этой парадигмы лежит принцип: «Живые системы — это познающие системы, а жизни, — это процесс познания».

Книга Франсиско X. Варелы и Умберто Р. Матураны "Древо познания" впервые увидевшая свет в конце 80-х годов, получила широкую международную известность в качестве интеллектуального бестселлера. Написанная первоклассными учеными, крупнейшими нейрофизиологами современности, она позволяет по-новому взглянуть на биологическую эволюцию и человеческое познание. Читатель знакомится с развитой авторами оригинальной концепцией аувтопоэза, занявшей центральное место в исследованиях современной психотерапии, стратегического менеджмента, процесса глобализации

Древо познания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поразмыслим над сказанным. Существует небольшой процент людей, способных порождать и понимать язык посредством функционирования обоих полушарий мозга. Такие люди не обнаруживают речевой латерализации [17] Gazzaniga MS., Le Doux J E. The Integrated Mind. Ithacs Cornell University Press, 1978

. Одним их них был 15-летний Пол из Нью-Йорка. После операции по иссечению мозолистого тела он добровольно вызвался стать участником зксперимента, аналогичного описанному выше. Интересно отметить, что Пол мог участвовать в речевых

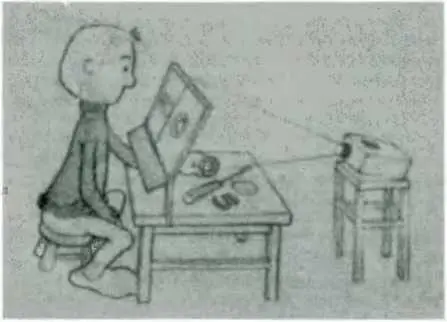

Рис. 71. Схема эксперимент та по изучению поведения лиц,  подвергшихся иссечению мозолистого тела. Подопытный не может видеть ни своих рук, ни предметов, которые он трогает Изображение предмета проецируется либо на левую, либо на правую половину поля зрения. Подопытный должен идентифицировать демонстрируемый предмет либо взяв в руку, либо назвав его взаимодействиях посредством обоих полушарий. Каждому полушарию можно было задавать вопросы, ответы на которые требовали лингвистической рефлексии. После операции Пол мог выбирать ложку, когда его просили об этом, показывая на экране написанное слово, действуя любым из полушарий, ставших независимыми.

подвергшихся иссечению мозолистого тела. Подопытный не может видеть ни своих рук, ни предметов, которые он трогает Изображение предмета проецируется либо на левую, либо на правую половину поля зрения. Подопытный должен идентифицировать демонстрируемый предмет либо взяв в руку, либо назвав его взаимодействиях посредством обоих полушарий. Каждому полушарию можно было задавать вопросы, ответы на которые требовали лингвистической рефлексии. После операции Пол мог выбирать ложку, когда его просили об этом, показывая на экране написанное слово, действуя любым из полушарий, ставших независимыми.

Затем Полу была предложена новая стратегия эксперимента. Исследователь начинал с устного вопроса: «Кто..?», который дополнялся изображением, проецируемым то справа, то слева от точки фиксации, например, словом «…Вы?» И по какую бы сторону ни проецировалось окончание вопроса, ответ следовал один и тот же: «Я Пол». Аналогичным образом, на вопрос: «Какой день недели будет завтра’» Каждое из полушарий давало один и тот же ответ: «Воскресенье». Но когда левое полушарие спросили: «Кем Вы станете, когда вырастите большим?» последовал ответ: «Гонщиком». Это было удивительно, поскольку ответ правого полушария на тот же самый вопрос гласил: «Дизайнером»

Все эти наблюдения показывают, что лево- и правополушарные личности в Поле способны к поведению, которое обычно считается свойственным сознательному уму, наделенному рефлексией. Это очень важно, потому чго различие между Полом и пациентами, не обладавшими способностью порождать лингвистические рефлексии независимо обоими полушариями, свидетельствует о том, что не существует самосознания без языка как феномена лингвистической рекурсии. Самосознание, сознание, разум — все эти феномены заключены в языке. Следовательно, все они как таковые имеют место только в социальной сфере.

Случай с Полом свидетельствует еще кое о чем. Во всех лингвистических взаимодействиях с Полом доминировало левое полушарие Например если на правое полушарие проецировался письменный приказ: «Улыбнитесь!», то Пол улыбался. Если затем на левое полушарие проецировался вопрос: «Почему Вы улыбаетесь?» го следовал ответ: «Потому, что Вы смешной». Аналогичным образом, по команде: «Почешитесь!», спроецированной на правое полушарие, Пол почесался. Но на вопрос: «Почему Вы почесались?», переданный левому полушарию, устный ответ гласил: «Потому, что зачесалось». Субъект с доминантным левым полушарием, не видевший команды почесаться, без труда изобретал ответ в соответствии со своим жизненным опытом (почесывание) и рефлексировал по поводу того, каким образом он приобрел этот опыт. То что мы говорим (если только мы не лжем), отражает то, что мы проживаем, а не то, что происходит с точки зрения независимого наблюдателя.

Разум и сознание

Все описанные эксперименты говорят нам нечто фундаментальное относительно организации и согласованности, или когерентности, в повседневной жизни того непрекращающегося потока рефлексий, который мы называем сознанием и ассоциируем с нашей индивидуальностью. С одной стороны, проведенные эксперименты показывают нам, что язык есть непременное условие для существования того опыта, который мы называем разумом. С другой стороны, они свидетельствуют, что наш жизненный опыт протекает в соответствии с когерентностью в функционировании нашей нервной системы, к которой мы как наблюдатели не имеем доступа, но которая непременно имеет место как часть нашего онтогенетического дрейфа в качестве живых систем. В лингвистической области Пола не может возникнуть некогерентность, потому когда его просят поразмыслить над чем-то в ней возникающем, он отвечает с выражением этой самой когерентности: «Вы смешной» или «Потому, что чешется» В его истории тождество и адаптация сохраняются.

В случае Пола мы наблюдали операциональное пересечение трех различных личностей в одном теле. В какой-то момент все трое могут быть независимыми существами, наделенными самосознанием. Этот пример ярко свидетельствует о том, что самость, «Я», возникает именно в языке как социальная сингулярность, определенная операциональным пересечением в человеческом теле рекурсивных лингвистических различий, которые выделяют «Я». Это говорит нам о том, что в сети лингвистических взаимодействий, в которой мы движемся, мы поддерживаем процесс постоянной дескриптивной рекурсии, которую мы называем «Я». Это позволяет нам сохранять нашу лингвистическую операциональную когерентность и нашу адаптацию в области языка.

У читателя, добравшегося до этого места нашего изложения, подобное утверждение не вызовет удивления. Действительно, мы видели, что живой организм существует, пока и поскольку он дрейфует в области возмущений независимо от того, присущи эти возмущения самой этой области или они вызваны его собственными действиями. Далее мы видели, что нервная система порождает поведенческую динамику, создавая отношения внутренней нейронной активности в условиях операциональной замкнутости. Живая система на любом уровне организована так, чтобы по рождать внутренние регулярности. То же самое происходит и в социальном сопряжении через язык в порождаемых языком разговорных сетях, которые в силу своей замкнутости создают единство того или иного конкретного человеческого общества. Это новое измерение операциональной когерентности нашего совместного оязычивания и есть то, что мы восприни маем как сознание, «наш» разум и наше «Я».

Слова, как известно, — знаки для лингвистической координации действий, а не предметы, которые мы передвигаем с места на место. Именно наша история рекуррентных взаимодействий есть то, что делает возможным наше онтогенетическое структурное развитие в структурной сопряженности, открывающей возможность межличностной координации действий, это происходит в мире, который является общим для всех нас, поскольку мы специфицировали ею своими действиями. Только когда структурная сопряженность некоторых сторон нашего существования искажается, мы начинаем понимать (если размышляем над этим), до какой степени наши поведенческие координации в манипулировании окружающим миром и коммуникация неотделимы от нашего жизненного опыта. Такие сбои в некоторых аспектах нашего структурного сопряжения обычны в повседневной жизни — от покупки хлеба до воспитания ребенка. Они служат примерами изменения направления нашего онтогенетического структурного дрейфа в бесконечном процессе исторического преобразования. Действительно, обычно мы не осведомлены об исторической текстуре, которая кроется за лингвистическими и биологическими когерентностями, участвующими в простейших действиях нашей общественной жизни. Обращал ли читатель когда-нибудь внимание на процессы, неизменно происходящие при самом тривиальном разговоре: голосовые модуляции, последовательность произнесения слов, момент, когда один из говорящих уступает слово другому, и т. д.? Обычно мы производим все зти действия без каких-либо усилий, вследствие чего наша повседневная жизнь представляется нам столь простой и естественной. И в самом деле, она кажется столь простой и естественной, что мы нередко просто не замечаем ее богатства и не ценим ее красоты. Между тем она являет собой изысканную хореографию поведенческой координации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: