Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

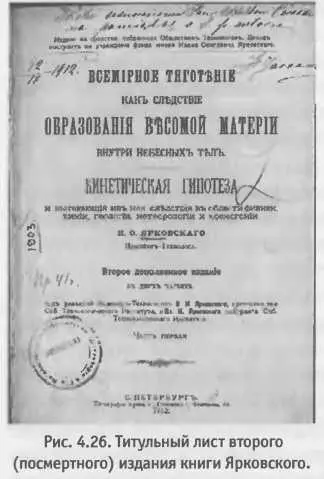

Получив ответы и отзывы на книгу, Иван Осипович заканчивает разработку своей идеи и через год издает уже более обширный и полный труд по — русски под заглавием «Всемирное тяготение как следствие образования весомой материи внутри небесных тел. Кинетическая гипотеза» (М., 1889). Затем следует еще ряд работ с развитием гипотезы. Последний его прижизненный труд — брошюра «Плотность светового эфира и оказываемое им сопротивление движению» (Брянск, 1901).

Казалось бы, «не по чину» инженеру — путейцу публично высказываться по проблемам фундаментальной науки. Однако Ярковский во многих вопросах физики и химии демонстрирует глубокие знания и поразительную интуицию. Например, он был последовательным защитником идеи сложного строения атома, полемизируя в этом вопросе с самим Д. И. Менделеевым, тогда уже знаменитым автором периодического закона. Как известно, идею строения химических элементов из еще более фундаментальных частиц Менделеев называл «утопией». Стремясь объяснить скачкообразный характер изменения атомных масс, Ярковский полагает, что атомы состоят из более мелких дискретных частиц материи («Разве в этом не видна причина периодичности?» — пишет он), и замечает: «Я вынужден принять на себя странную роль — именно защищать периодический закон от несправедливых нападок его творца, старающегося сузить его значение».

Идя далее, Ярковский поддерживает идею превращения элементов. Он с одобрением цитирует лекцию В. Крукса «О происхождении химических элементов» (пер. под ред. А. Г. Столетова. М., 1886): «Идею о генезисе элементов весьма важно держать в уме: она дает некоторую форму нашим воззрениям и приучает ум искать физической причины происхождения атомов. Еще важнее при этом иметь в виду великую вероятность того, что существуют в природе такие лаборатории, где атомы формируются, и такие, где они перестают быть». Эту догадку Ярковский объединяет со своей гипотезой: «Великая лаборатория, о которой говорит Крукс, есть всякое тело больших размеров, плавающее в мировом пространстве. В нем элементы образуются из эфира».

У современного астронома эти слова вызывают ассоциацию с массивными звездами, со сверхновыми… А «эфир»? Ну что же, сегодня теоретики «делают» Вселенную из вакуума, из квинтэссенции, из струн…

Однако вернемся к работам Ярковского. Главной своей идеей он считал кинетическую гипотезу гравитации. Одним из ее следствий был эффект частичного экранирования тяготения: взаимное притяжение двух тел должно было ослабляться, если между ними располагалось третье тело. Пытаясь проверить это опытным путем, Иван Осипович создал чувствительный измеритель силы тяжести — гравитоскоп — и в продолжение нескольких лет ежедневно по 5–6 раз в день проводил с ним измерения, пытался обнаружить эффект, связанный с суточным и годичным движением Земли, играющей роль экрана для наблюдателя на ее поверхности. При этом он старался учесть влияние иных причин: вместе с показаниями прибора он фиксировал температуру и давление воздуха. Заметив регулярные вариации силы тяжести, Ярковский решил, что эффект экранирования обнаружен, но с выводами не спешил: «Для меня лично опыты мои были вполне убедительны и не оставили во мне ни малейшего сомнения в том, что сила тяжести не представляет собой чего‑либо постоянного; но для того, чтобы подобное суждение было принято наукой, нужны, конечно, новые, более точно обставленные опыты, притом не одного человека, а нескольких компетентных лиц, и с более точными приборами. Я буду вполне вознагражден, если мое настоящее заявление побудит к производству этих опытов». И побудило: такие опыты проводились весь XX век как профессиональными учеными, так и любителями науки.

Мы не будем здесь детально обсуждать теорию гравитации Ярковского. Скажем только, что она относится к тем механистическим моделям тяготения, которые были порождены в XIX в. успехами кинетической теории газов. На определенном этапе эти модели были весьма популярны, в их разработке принимали участие корифеи теоретической физики — Максвелл, Пуанкаре и др. Упорные попытки создать на смену феноменологической модели Ньютона более наглядную «физическую» модель гравитации продолжались еще в начале XX в. Например, крупнейший нидерландский физик Хендрик Лоренц (1853–1928) в статье «Размышления о тяготении» (1900 г.) рассматривал практически тот же механизм экранирования, что и Ярковский, но как источник давления предполагал не частицы эфира, а цуги электромагнитных волн, равномерно заполняющих пространство. Но в конце концов история физики зафиксировала это направление как тупиковое, и профессиональные физики более к нему не обращались.

Тем не менее, хотя механистическая теория гравитации не получила развития, имя Ярковского не кануло в Лету. Рассматривая следствия своей идеи о гравитации, он пришел к по — настоящему оригинальной идее, которая оказалась практически забыта на его родине, но нам о ней напомнили из‑за рубежа. Речь идет о так называемом эффекте Ярковского. Сам Иван Осипович пришел к этой идее в поисках ответа на вопрос, почему движение планет не тормозится сопротивлением эфира. Само существование светоносного эфира он не подвергал сомнению, как и большинство физиков той эпохи. Но, как человек технического склада ума, он не разделял точку зрения сторонников нематериальной среды, переносящей свет и при этом не участвующей в механических взаимодействиях. Ярковский считал эфир тонкой, но вполне ощутимой средой, состоящей из микроскопических частиц и тормозящей движение погруженных в нее тел: «Если эфир есть материальный газ, то как бы он ни был упруг и тонок, все же он должен оказывать известное сопротивление движению… Между тем одна из точнейших наук, астрономия, доказывает нам неопровержимо, что подобного замедления в движении небесных тел совершенно не замечается».

Наглядный пример равномерного движения при наличии сопротивления среды инженер Ярковский находит на речном фарватере: «Положим, вы смотрите на быстро двигающийся по воде пароход. Вы видите, что он идет совершенно равномерно, вы не замечаете никакого замедления в его движении; разве вы вправе из этого заключить, что пароход не встречает никакого сопротивления? Нет, подобного заключения вы и не сделаете, потому что вы знаете, что в пароходе имеется паровая машина, работа которой идет на постоянное преодоление этого сопротивления. Но нет ли подобной машины и в каждой из планет?.. Нетрудно убедиться, что в каждой планете существует двигатель, работа которого тратится постоянно на преодоление сопротивления эфира поступательному движению планеты. Я скажу более, двигатель этот есть калорическая машина, построенная по всем правилам механики, и в которой источником теплоты служат лучи солнца».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: