Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

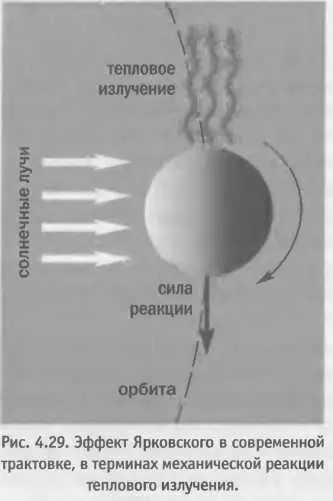

Если бы не благородство эстонского астронома, то, возможно, мы обсуждали бы сейчас «эффект Эпика» или «эффект Эпика — Радзиевского», поскольку в 1952 г. довольно подробное исследование этого эффекта опубликовал в «Астрономическом журнале» (т. 29, с. 162) советский астроном Владимир Вячеславович Радзиевский (1911–2003), не упомянув при этом работы Ярковского и Эпика. Впрочем, если уж восстанавливать историческую справедливость, то следовало бы называть его «эффектом Ярковского — Рубинкама», поскольку именно Дэйвид Рубинкам (D. P. Rubincam) из Центра космических полетов им. Годдарда (NASA) в 1987 г. первым обнаружил проявление этого эффекта в движении геодезического спутника Земли LAGEOS, орбита которого с высочайшей точностью измеряется методом лазерной локации.

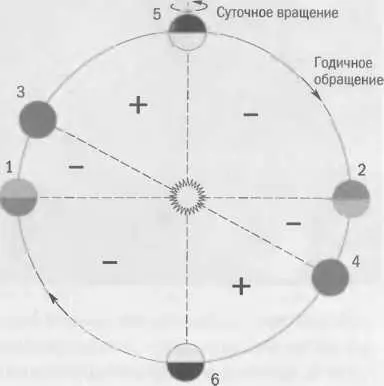

К тому же именно Рубинкам отметил, что этот эффект имеет две составляющие — суточную и годичную, если считать «годом» орбитальный период тела. Суточный эффект вызван различием температуры утреннего и вечернего полушарий планеты, а годичный — разницей температуры летнего и зимнего ее полушарий. Сам Ярковский писал только о суточном эффекте, который может быть сильно ослаблен быстрым вращением планеты, сглаживающим перепад температуры от дня к ночи. Но на годичный эффект это не влияет; он возникает в том случае, если ось вращения планеты наклонена к оси ее орбиты (как у Земли), что приводит к попеременному, на полгода, повышению температуры одного из полушарий. Если планета движется лет ним полушарием вперед, то «сила Ярковского» тормозит ее движение, если же зимним полушарием вперед, то ускоряет.

Любопытно, что суточный эффект Ярковского симметричен: если направление суточного вращения планеты совпадает с направлением ее орбитального обращения, то сила Ярковского подталкивает планету вперед и она удаляется от Солнца, а если направления вращения и обращения не совпадают, то все наоборот — планета приближается к Солнцу. А вот годичный эффект несимметричен: в среднем за орбитальный период планета всегда тормозится и приближается к Солнцу. Это легко понять, рассмотрев движение предельно наклоненной планеты, которая, подобно Урану, обращается по орбите, «лежа на боку». Симметрию сил при движении по круговой орбите нарушает тепловая инерция поверхности планеты.

Как мы знаем, астрономы знакомы еще с одним динамическим эффектом излучения, тормозящим движение тел, — эффектом Пойнтинга — Робертсона. Суть его в том, что давление солнечного света из‑за аберрации всегда направлено чуть — чуть «в лоб» движущемуся объекту Этот эффект важен для мелких космических пылинок, а эффект Ярковского — для более крупных камней и глыб. Хотя в целом эффект Пойнтинга — Робертсона значительно слабее эффекта Ярковского, но зато действует на все тела без исключения, тогда как эффект Ярковского отсутствует у невращающихся тел, у быстро вращающихся вокруг оси перпендикулярной плоскости орбиты, а также у маленьких, однородно прогретых тел.

В последние годы влияние силы Ярковского на движение астероидов активно исследуют Паоло Фаринелла (P. Farinella, Университет Триеста, Италия) и Давид Вокрухлицкий (D. Vokrouhlicky, Карлов университет, Прага, Чехия), а также Уильям Ф. Боттки из Корнельского университета, Уильям Хартманн из Института планетных наук в Тук- соне и др. Они отмечают, что опасность для Земли представляют не только астероиды групп Амура, Аполлона и Атона. Оказывается, в Главном поясе астероидов, между орбитами Юпитера и Марса, движение отнюдь не всех малых планет происходит стабильно. Там есть узкие зоны, попав в которые малая планета начинает двигаться хаотически и может быть выброшена притяжением Юпитера или даже Марса в произвольном направлении. Расчеты показали, что «дрейф Ярковского» достаточно велик, чтобы смещать мелкие астероиды из зон устойчивых орбит в зоны хаоса, откуда некоторые из них могут вылетать к сторону Земли. Таким образом, эффект Ярковского увеличивает потенциальную угрозу нашей цивилизации.

Но самое любопытное, что тот же эффект Ярковского можно использовать и для защиты от астероидов. Отклонять небольшие, но опасные астероиды подальше от Земли теоретически возможно, если каким‑либо способом изменить отражательные свойства их поверхности и тем самым усилить или ослабить эффект Ярковского. Этот способ предложил в 2002 г. планетолог Джозеф Спитэйл из Лаборатории Луны и планет Аризонского университета. В статье, опубликованной в журнале «Science», он привел вычисления дрейфа Ярковского для трех относительно близких к Земле астероидов: Голевка (6489 Golevka) диаметром 300 м, Икар (1566 Icarus, 1 км) и Географос (1620 Geographos, 2.5 км). Чтобы проверить эти расчеты, американские радиоастрономы организовали в 2003 г. наблюдения за астероидом Голевка с помощью гигантской антенны в Аресибо (о. Пуэрто — Рико). Оказалось, что «фотонная тяга» работает: сила Ярковского действует в точном согласии с расчетами. Для астероида Голевка массой 210 млн т она составляет примерно 0,3 Н; в результате с 1991 по 2003 гг. орбита астероида на 15 км отклонилась от идеальной траектории, определяемой гравитационным взаимодействием с другими телами Солнечной системы.

Современной технике вполне по силам «выключить» эффект Ярковского, покрасив поверхность такого астероида в белый цвет, или, напротив, усилить эффект, используя черный краситель. Правда, быстрого результата от этого ждать не приходится: орбита даже небольшого астероида отклонится от точки встречи с Землей лишь спустя десятилетия. Поэтому защитные меры в расчете на эффект Ярковского нужно принимать заранее. И все же это гораздо лучше, чем пытаться разрушить опасный астероид ядерными зарядами, отчего он может превратиться в облако мелких осколков, еще более смертоносное для Земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: