Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гравитационная фокусировка

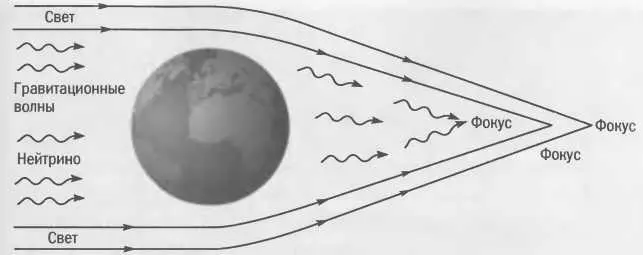

До сих пор мы рассматривали принципы детектирования гравитационных волн с помощью небесных тел, но было бы хорошо научиться фокусировать эти волны, создавая высокую плотность гравитационного излучения в некоторой точке пространства — в фокусе. Разумеется, поскольку волны гравитационные, то и фокусирующая их линза тоже должна быть гравитационной. Такой линзой может служить любое массивное тело.

Гравитационная линза универсальна: она фокусирует все виды излучения и потоки любых частиц, ведь гравитационному взаимодействию подвержены все материальные объекты. Принципиальная возможность создания такой линзы была доказана в 1919 г., когда под руководством А. Эддингтона во время полного солнечного затмения измерили отклонение лучей света звезд, наблюдавшихся недалеко от края Солнца. Оправдалось предсказание А. Эйнштейна, что лучи света, проходящие вблизи солнечного края, отклоняются на 1,75" (под таким углом мы видим толщину спички с расстояния 200 м). Зная эту величину, даже школьник может вычислить, что отклоненные Солнцем лучи соберутся в фокусе, расположенном на расстоянии 550 а. е. от светила — в 18 раз дальше орбиты Нептуна. Поток излучения в фокусе такой гравитационной линзы, как Солнце, усиливается всего в несколько раз. Солнце и любой другой одиночный массивный объект — плохая гравитационная линза, так как обладает сильнейшей аберрацией. У этой линзы нет одной точки фокуса, где собирались бы все параллельно падающие на нее лучи: чем дальше проходят лучи от поверхности Солнца, тем больше для них фокусное расстояние.

Но для излучений, которые проникают сквозь вещество (гравитационные волны, нейтрино), можно рассчитать, каким должно быть распределение плотности вещества вдоль радиуса гравитационной линзы, чтобы фокусировка происходила в одной точке, где поток излучения значительно усилится. Оказалось, что распределение плотности вещества в мантии и внешнем ядре земного шара неплохо подходит для целей гравитационной фокусировки. Жаль только, что точка фокуса удалена от Земли на 13 000 а. е. Но если установить автоматическую систему детектирования на комету с подходящей орбитой, то через 325 тыс. лет наш детектор прибудет на место наблюдения. А до области, где фокусирует Солнце, комета доберется всего за 2300 лет. А межпланетный зонд, использующий гравитационные маневры в поле планет — гигантов, сделает это намного быстрее. Вспомним, что «Пионеры» и «Вояджеры» уже удалились на 100 а. е.

Так что с развитием космонавтики использование Солнца и планет в качестве гравитационных линз может стать реальным. А пока мы не имеем возможности выносить наши детекторы далеко от Земли, нужно подбирать подходящую линзу, в фокусе которой мы случайно находимся, благо вокруг нас много звезд и галактик. Эффект гравитационной фокусировки обсуждается с середины 1920–х гг., начиная с работы петербургского физика Ореста Хвольсона. В отношении линзы — звезды особого оптимизма не было: рядом с яркой звездой трудно заметить изображение более далекого объекта. Другое дело — использовать в качестве линзы галактику, поверхностная яркость которой невелика, а гравитационный потенциал не меньше, чем на поверхности нормальной звезды.

Несколько лет продолжались поиски эффекта гравитационной фокусировки в мире галактик, прежде чем в конце 1978 г. эффект был обнаружен: астрономы заметили, что изображение далекого квазара QSO 0957+561 состоит из двух почти одинаковых частей, разделенных углом всего 6". При этом они имеют одинаковые спектры с одинаковым красным смещением и «мигают» в унисон с временной задержкой один относительно другого 417 сут. Оказалось, что это два изображения одного квазара, созданные гравитационной линзой — более близкой к нам галактикой, изображение которой позже обнаружили. Галактика находится от нас на расстоянии 3,7 млрд св. лет (красное смещение z=0,355), а квазар удален на 8,7 млрд св. лет (z= 1,41). Если бы галактика лежала точно на линии «квазар — Земля» и была сферически симметричной, то изображение квазара имело бы форму кольца (так называемое кольцо Эйнштейна). Но это не так, поэтому изображение, созданное гравитационной линзой, представляет собой несколько пятен. Позже были найдены тройные и даже четверные изображения квазаров («крест Эйнштейна»). Таким образом, принцип гравитационной фокусировки был доказан. Позже обнаружилось, что роль гравитационной линзы могут играть как целые скопления галактик, так и отдельные звезды, если их собственный блеск слабее яркости созданного ими изображения. До сих пор такие наблюдения проводились в оптическом и радиодиапазоне. В будущем нам нужно научиться использовать этот метод для усиления проницающей способности нейтринных и гравитационноволновых телескопов.

Звезды — зонды

Вначале главы я рассказывал, как покрытие диском Луны помогает изучить звезды. В том случае Луна была прибором, а звезды — объектом исследования. Однако и сами звезды могут стать частью астрономического прибора, предназначенного для исследования планеты. Метод покрытия уже несколько десятилетий весьма плодотворно применяется для того, чтобы излучением звезд «просвечивать» атмосферы планет и их окрестности.

Первый сенсационный результат этот метод дал в 1977 г., когда позволил обнаружить темные кольца Урана. Открытие сделал американский астроном Джеймс Эллиот с коллегами 10 марта 1977 г., наблюдая с борта летающей обсерватории «Койпер» (NASA) за тем, как Уран проходит перед звездой SAO 158687 в созвездии Весы. Вообще‑то ученые хотели узнать что‑нибудь новое об атмосфере Урана, сквозь которую на заходе и на восходе будет просвечивать звезда. Чтобы не пропустить явление, они начали свои наблюдения за час до рассчитанного момента и неожиданно заметили, как за полчаса до начала покрытия звезды диском планеты и совершенно симметрично после окончания ее покрытия блеск звезды пять раз на несколько секунд ослаб. Сразу стало ясно, что это указывает на существование пяти тонких полупрозрачных колец вокруг планеты, заслонивших от телескопа звездный свет. С Земли эти кольца до того дня никто не видел, поскольку, в отличие от колец Сатурна, кольца Урана состоят из очень темного вещества. Спустя полгода после открытия Джеймса Эллиота к планетам — гигантам стартовали межпланетные зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Когда 24 января 1986 г. «Вояджер-2» сблизился с Ураном, ученые уже были готовы к поиску колец и без труда обнаружили их на переданных снимках, а также открыли новые. Позже свою лепту внес и космический телескоп «Хаббл», так что сейчас уже известно 13 колец Урана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: