Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета

- Название:Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-172-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета краткое содержание

Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной «алогичности» мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного «бытия-в-себе» и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы «абсурдного» творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.

Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хармс возвращается к теме собственного рождения еще дважды. В небольшом тексте середины тридцатых годов он заявляет, что родился в камыше, как мышь; еще одно высказывание зафиксировано Леонидом Липавским и звучит следующим образом:

Я сам родился из икры, — говорит Хармс. — Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя, это было как раз после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит: люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и уже налил рюмку водки. К счастью, вовремя успели остановить его; потом меня долго собирали.

(Чинари—1, 191).Хотя Беккет и не заходит так далеко, чтобы описывать рождение из икры, но абсурдность деторождения выражена в его произведениях с неменьшей силой. Достаточно вспомнить рассказ Генри о том, как появилась на свет его дочь Ада:

Она у нас получилась не сразу, — говорит он. — ( Пауза.) Бились годами. ( Пауза.) И в конце концов добились. ( Пауза. Вздох.) В конце концов добились.

Рождение ребенка ничуть не является желанным результатом любви двух людей — мужчины и женщины, — но, напротив, проявляет себя как абсурдное следствие абсурдной причины — акта зачатия, в котором в наибольшей степени обнаруживается, согласно Шопенгауэру, господство интересов рода над интересами индивидуума.

Самое же удовлетворение, — замечает философ, — идет собственно во благо только роду и оттого не проникает в сознание индивидуума, который здесь, одушевляемый волей рода, самоотверженно служит такой цели, какая его лично вовсе и не касалась [49].

Самое страстное любовное стремление представляет собой, таким образом, «непосредственный залог неразрушимости ядра нашего существа и его бессмертия в роде» [50]. Что же говорить тогда о той ситуации, когда инстинкт самосохранения в роде не вуалируется никакими любовными переживаниями: род требует своего, и мужчина и женщина являются лишь его послушными орудиями. Так заявляет о себе внутренняя сущность рода — воля к жизни, которая неподвластна даже смерти. Смерть разрушает лишь внешнюю оболочку, но не может разрушить внутреннюю сущность человека, которая продолжает жить в грядущих поколениях.

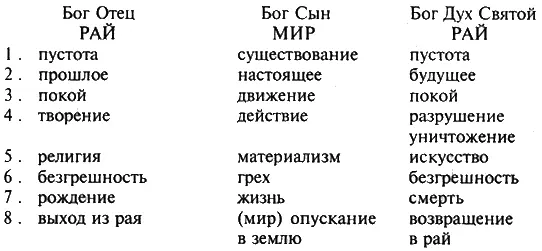

В бумагах Хармса находится чрезвычайно интересная таблица (см. Дневники, 485), в которой тема рождения рассматривается в контексте всемирной истории, понятой как процесс самораскрытия божества:

Таблица, созданная Хармсом в период перехода от поэзии к прозе, содержит основные элементы как его философско-поэтической концепции (творение, религия, рай, Бог), так и его прозаического творчества (грех, Движение, материализм, смерть) [51]. Уже само подобное смешение элементов свидетельствует о внутренних противоречиях, спровоцировавших в первой половине тридцатых годов тяжелый экзистенциальный и творческий кризис. Так, очевидно, что рождение мыслится Хармсом вначале как отражение на микрокосмическом уровне творения мира, в котором получила свое выражение свободная воля Бога — абсолютного творца; ему уподобляется поэт, создающий свой собственный мир (вот почему рождение и творение относятся к сфере Бога-Отца). В то же время рождение ведет к материализму и греху существования, ставшим единственной реальностью хармсовских прозаических текстов. Как говорит безымянный персонаж беккетовских «Никчемных текстов», «быть — значит быть виновным» [52]. Искусство и смерть занимают в таблице такую же двойственную позицию; в самом деле, сверхзадача искусства парадоксальным образом совпадает с назначением смерти: его призвание в том, чтобы преодолеть тяжесть феноменального мира, тяжесть материализма, и вывести художника в мир, где раскрывается подлинная суть вещей.

Задание всякого творческого акта, — указывает Бердяев, — создание иного бытия, иной жизни, прорыв через «мир сей» к миру иному, от хаотически-тяжелого и уродливого мира к свободному и прекрасному космосу [53].

Однако реализация этой цели невозможна без радикальной трансформации земного мира; вот почему творческий акт уподобляется в этом отношении смерти. Трагизм творчества определяется, таким образом, тем двойственным положением, которое оно занимает: как и смерть, творчество, с одной стороны, еще укоренено во времени и имеет дело с объектами тварного мира, с другой — оно есть начало новой эпохи, эпохи Святого Духа, где времени уже не будет.

Трагический характер этого разрыва очень остро осознается Хармсом в момент создания таблицы: будучи одной из главных причин драматического крушения его метафизико-поэтической концепции, он приведет, изнутри самой системы, к «увязанию» в мире загрязненных объектов, заполонивших хармсовскую прозу. В ней речь уже больше не идет о воссоздании, вслед за процедурой его разложения и очищения, обновленного мира, конкретного в своей реальности; напротив, единственное, что занимает отныне поэта, ставшего прозаиком, это решительное и бесповоротное разрушение мира, погрязшего в грехе материализма.

Типические черты хармсовской прозы, такие как механизация повествовательных приемов и особенно незаконченность многих текстов, одним словом, все, что принимает форму настоящей поэтики разрушения, поэтики насилия, отражает борьбу автора за исчезновение текста и тем самым за исчезновение жизни как таковой. Так искусство выполняет функцию смерти, стараясь искупить грех рождения.

2. Женщина и смерть

Прямая связь сексуальной проблематики с основными понятиями чинарского мировоззрения, в частности с важнейшим для чинарей понятием остановленного мгновения — реального и конкретного события, посредством которого можно достичь вечности, — прослеживается еще в одном чрезвычайно любопытном произведении — тексте Александра Введенского «Бурчание в желудке во время объяснения в любви».

Половой акт, или что-либо подобное, есть событие, — пишет Введенский. — Событие есть нечто новое для нас потустороннее. Оно двухсветно. Входя в него, мы как бы входим в бесконечность. Но мы быстро выбегаем из него. Мы ощущаем следовательно событие как жизнь. А его конец — как смерть. После его окончания все опять в порядке, ни жизни нет ни смерти. Волнение перед событием, и следствие того бурчание и заложенный нос есть, значит, волнение перед обещанной жизнью. Еще в чем тут в частности дело. Да, дело в том, что тут есть с тобой еще участница, женщина. Вас тут двое. А так, кроме этого эпизода, всегда один. В общем тут тоже один, но кажется мне в этот момент, вернее до момента, что двое. Кажется, что с женщиной не умрешь, что в ней есть вечная жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: