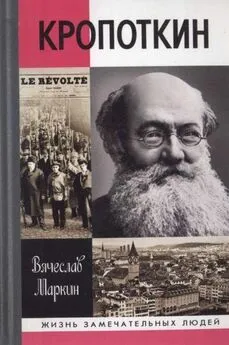

Вячеслав Маркин - Кропоткин

- Название:Кропоткин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03196-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Маркин - Кропоткин краткое содержание

Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — удивительная, но в чем-то очень типичная фигура русской истории: князь из старинного рода, ставший революционером, ученый-энциклопедист, погруженный в политику, анархист, резко критиковавший насилие и «красный террор». Он прославился как географ и исследователь Севера, историк и философ, литературный критик и автор блистательных «Записок революционера». Временное правительство предлагало ему пост министра, но он отказался со словами: «Считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным». Во всем мире имя Кропоткина окружено почетом, но в России к изучению его личности и идей вернулись совсем недавно. Первая его биография в серии «ЖЗЛ», написанная историком и географом Вячеславом Маркиным, является наиболее полным жизнеописанием знаменитого теоретика анархизма. Эта книга будет полезна всем, кто интересуется русской историей и философией XIX–XX веков.

Кропоткин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На другом заседании, говоря об исследованиях на Сахалине геолога И. П. Лопатина, доказавшего промышленное значение угольных месторождений на острове, он обращает особое внимание на то, что исключительно большое снегонакопление на Сахалине делает необходимым организацию там постоянных метеорологических наблюдений.

В обширной монографии известного статистика академика К. С. Веселовского «О климате России», вышедшей в 1857 году, использованы все имевшиеся к тому времени материалы метеорологических наблюдений на территории Российской империи. Но в этом труде нет раздела об атмосферном давлении, о нем даже вообще не упоминается. И не потому, что автор не понимал значения этой важнейшей характеристики состояния атмосферы в формировании погоды и климата — уже были открыты определяющие погоду области пониженного и повышенного давления, созданы первые карты «барического рельефа». Просто измерений атмосферного давления в России было слишком мало, а те, что имелись, оказались несравнимыми: они делались от случая к случаю, в разное время, по непроверенным приборам.

Чутье прирожденного естествоиспытателя подсказало Кропоткину, что именно барометрические измерения являлись в то время главным звеном в развитии науки о погоде. Вопросы распределения барических «ям» и «гор» (минимумов и максимумов давления) и обусловленных ими ветров, изменчивость этих характеристик погоды и климата во времени занимают его в большей степени. Впервые Кропоткин берет с собой барометр для постоянных измерений атмосферного давления во время плавания по реке Сунгари, не обходится без барометра и во всех последующих походах по Сибири. Сотни измерений сделаны им лично. Было понятно, что и новые расчеты недостаточно точны. Кропоткин убеждается в необходимости проведения точных определений высот метеорологических станций — это сделает сравнимыми измеренные на этих станциях величины атмосферного давления и можно будет широко использовать барометрический метод и в геоморфологии, и в метеорологии.

В январе 1872 года директор Главной физической обсерватории Г. И. Вильд предложил провести нивелировку всей территории Сибири. Кропоткин поддержал проект, и ему вместе с Вильдом поручено было отредактировать окончательный вариант программы этой грандиозной работы. Позднее Петр Алексеевич занялся проблемой выявления атмосферного давления на больших территориях по данным измерений в отдельных местах. Для решения вопросов орографии Сибири необходимы были сведения о высоте горных хребтов над уровнем моря. Единственным же способом их получения было «барометрическое нивелирование», то есть определение высоты места на основе сравнения его атмосферного давления с окружающим «фоном». Известно, что атмосферное давление зависит от высоты места над уровнем моря. Столкнувшись с плохой сравнимостью данных об изменении давления в разных пунктах, Кропоткин специально занялся разработкой системы приведения атмосферного давления к единому уровню отсчета и вывел свою формулу, расчеты по которой оказались недостаточно точными. Просто он забежал вперед и на основе небольшого объема данных пытался сделать точные выводы, прийти к широким обобщениям. Но времени этим расчетам он отдал немало. Его работа в области метеорологии и климатологии, менее известная, чем другие грани его научного творчества, занимает свое место в истории науки о климате и погоде. С этой темой он тоже не расставался всю жизнь, периодически возвращаясь к ней как в России, так и в эмиграции.

Кроме метеорологической Кропоткин входил еще в несколько комиссий ИРГО. В комиссию «для выяснения нужд Амурского края» он был включен как знаток края и проблем его населения. В комиссию по проведению нивелировки Сибири (определению высот земной поверхности по данным измерений давления воздуха барометром) он вошел как один из первых исследователей, испытавших этот метод. Еще он занимался проблемой организации экспедиций Н. А. Северцовым [43] Николай Алексеевич Северцов (1827–1885) — географ, зоолог, зоогеограф. В 1850–1870-х годах провел семь экспедиций в горные районы Средней Азии. Исследовал центральную часть Тянь-Шаня, орографию, флору и фауну Памира.

и его другом И. С. Поляковым и вопросом о проектируемом Кумо-Манычском канале на Северном Кавказе, который соединил бы бассейны Черного и Каспийского морей.

В 1870 году отмечалось 25-летие Русского географического общества. Петр Алексеевич выступил с рядом предложений. Он, к примеру, высказался за создание обобщающего труда «Землеведение России», а наряду с ним — серии книг по образованию и самообразованию в области географии. Он предложил установить премии за труды по географии России, а также за учебники и лучшие географические очерки для народных школ. На основе предложений Кропоткина Географическое общество приняло решение о том, чтобы содействовать появлению «обширного систематизированного труда, который представлял бы полное географическое описание России, Европейской и Азиатской, в отношении физико-географическом, этнографическом и статистическом». Это был грандиозный замысел Кропоткина, который он, несомненно, осуществил бы, если бы остался в Географическом обществе. Подобная работа была выполнена П. П. Семеновым-Тян-Шанским; спустя 30 лет появилось многотомное издание «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». Трех десятилетий упорного труда потребовала эта работа, в какой-то мере воплотившая в себе кропоткинскую идею. Эти 30 лет у Кропоткина были наполнены преимущественно другого рода деятельностью. Но в начале 1870-х годов, не предвидя близкого поворота в судьбе, он еще оставался географом.

Во второй половине XIX века усилилась активность в Арктике экспедиций из разных стран. Их руководители были вдохновлены идеей немецкого картографа Августа Петермана о существовании в центральной части Северного Ледовитого океана открытого моря, свободного от плавучих льдов. Предполагалось, что через это море можно пройти в Восточную Азию и в Америку. Петермановская идея вызвала к жизни ряд крупных предприятий. 17 марта 1870 года на заседании отделения физической географии сибирский золотопромышленник М. К. Сидоров предложил провести изучение возможностей плавания по Северному Ледовитому океану к устью Печоры и дальше на восток. После него выступил секретарь отделения П. А. Кропоткин, представивший рефераты о характере мурманского берега, о развитии китобойного, моржового и трескового промыслов, о поселениях норвежцев в Русской Лапландии. Закрывая обсуждение возникшей в обществе «полярной темы», П. П. Семенов сказал, что Географическое общество не имеет возможности снарядить экспедицию для исследования океанических течений и берегов на севере из-за отсутствия средств, оно только может выработать проект такой экспедиции и привлечь к участию в нем не только частных лиц, но и правительство. Была создана комиссия, в которую вошел и Кропоткин. Ему, секретарю отделения, поручалось составить подробную записку, которая содержала бы в себе научную программу экспедиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: