С. Капица - Синергетика и прогнозы будущего

- Название:Синергетика и прогнозы будущего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Капица - Синергетика и прогнозы будущего краткое содержание

С позиций синергетики и нелинейной динамики рассматриваются проблемы, еще недавно целиком относившиеся к сфере гуманитарного знания. Среди них математическое моделирование исторических процессов, глобальные демографические прогнозы, стратегическое планирование будущего человечества, изменение императивов развития цивилизации, прогноз развития системы образования. Актуальность и острота обсуждаемых проблем побудила авторов прибегнуть к необычной форме изложения. Анализ научных результатов в различных частях книги предваряет предельно простое и ясное изложение развиваемых авторами концепций и получаемых выводов. Это делает книгу доступной не только для студентов, аспирантов, исследователей, но и для широкого круга читателей, интересующихся завтрашним днем человечества.

Синергетика и прогнозы будущего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 11. Во многих течениях возникают различные типы упорядоченности: a – вихревая дорожка Кармана, появляющаяся при обтекании кругового цилиндра; б – конвективные валики, наблюдаемые в подогретом снизу слое жидкости; в – неустойчивость Бенара, приводящая к образованию шестигранных ячеек [28].

Большинство этих моделей нелинейны. Формально это означает, что исследуемые уравнения содержат нелинейные функции (линейные функции y=ax, z=ax+by и т.д., нелинейные y=sin x, y=a x 2, z=  +by, где a и b всюду некоторые числа). Для них несправедлив принцип суперпозиции (наложения), позволяющий "сшивать" решение более сложной задачи из решений более простых задач. Эти уравнения описывает ситуацию, в которой изменение внешних воздействий в k раз, в отличие от линейных, не приведет к пропорциональному отклику объекта. По существу, нелинейность означает огромное разнообразие поведения и богатство возможностей, – пороговые эффекты, неединственность решений, существование хаотических траекторий, парадоксальный "антиинтуитивный" отклик при изменении внешних воздействий.

+by, где a и b всюду некоторые числа). Для них несправедлив принцип суперпозиции (наложения), позволяющий "сшивать" решение более сложной задачи из решений более простых задач. Эти уравнения описывает ситуацию, в которой изменение внешних воздействий в k раз, в отличие от линейных, не приведет к пропорциональному отклику объекта. По существу, нелинейность означает огромное разнообразие поведения и богатство возможностей, – пороговые эффекты, неединственность решений, существование хаотических траекторий, парадоксальный "антиинтуитивный" отклик при изменении внешних воздействий.

Мы имеем счастье жить в сложном и удивительном нелинейном мире. Огромную, вероятно, до сих пор не вполне осознанную, роль в его познании сыграли компьютеры, позволившие исследовать множество нелинейных математических моделей, описывающих нашу реальность. Возникла положительная обратная связь. Результаты компьютерного анализа приводят к рождению новых теорий, понятий, моделей. Изучение этих моделей с помощью вычислительных машин приводит к рождению теорий и моделей нового поколения и т.д.

Одним из принципиальных результатов этой "гонки", увлекшей немалую часть научного сообщества, стала концепция самоорганизации . Обратим внимание еще раз на картинки течения жидкости. В них видна организация и упорядоченность, симметрия. Отсюда напрашивается вывод, что для их математического описания нужно небольшое число переменных. Но в каждом случае это свои переменные. Какие они, как возникают, подчиняя себе остальные степени свободы, как изучать их динамику, исследует междисциплинарный подход, называемый теорией самоорганизации или синергетикой. Само слово и принципиальная роль в создании этого подхода принадлежат немецкому ученому Г.Хакену.

В самоорганизации, появлении упорядоченности, важную роль играют диссипативные процессы – диффузия, вязкость, теплопроводность и множество других. Разумеется, физики всегда понимали роль этих явлений – без трения нам бы не удалось ходить пешком, а без вязкости двигаться на весельной лодке. Однако представление о том, что эти процессы, уничтожающие порядок в простейших линейных системах, могут быть в нелинейном мире "архитекторами упорядоченности", до сих пор кажется парадоксальным. Чтобы подчернуть необычность этого взгляда, один из основоположников теории самоорганизации И.Пригожин назвал упорядоченность, возникающую в открытых нелинейных системах, далеких от равновесия, и существенно связанную с рассеянием энергии, вещества или информации, диссипативными структурами.

В ходе математического моделирования такие структуры были, вероятно, впервые найдены в 1952 г. Аланом Тьюрингом. Они были обнаружены в ходе математического моделирования одного из наиболее сложных и интересных биологических явлений – морфогенеза. Морфогенез или клеточная дифференцировка замечателен тем, что в ходе деления и развития клеток, содержащих одинаковую генетическую информацию, возникает сложнейшая организация, каковой является организм.

А.Тьюринг предположил, что в основе морфогенеза лежат химические процессы. Распределение гипотетических химических реагентов – активатора и ингибитора в первоначально однородной ткани, приобретая неоднородность, может "указать" клеткам, какие свойства в каких пространственных областях им следует приобретать. Уравнения, предложенные Тьюрингом, имели вид

u t= D 1  u + f (u,v)

u + f (u,v)

v t= D 2  u + g (u, v) (1)+

u + g (u, v) (1)+

Здесь u – концентрация активатора, v – ингибитора, D 1и D 2– соответственно коэффициенты диффузии первого и второго вещества, f (u, v) и g(u, v) – нелинейные функции, определяющие кинетику реакций между активатором и ингибитором,  – оператор Лапласа (

– оператор Лапласа (  ), традиционно возникающий при моделировании диффузионных процессов.

), традиционно возникающий при моделировании диффузионных процессов.

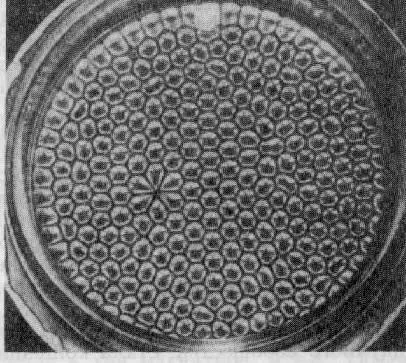

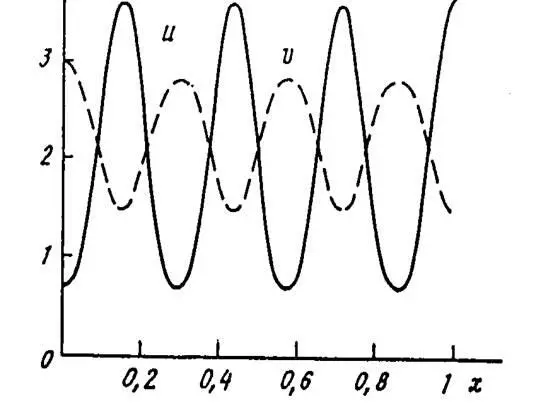

После некоторого переходного периода возникали пространственно-неоднородные стационарные (т.е. не зависящие от времени) диссипативные структуры. Примерно такие, как показано на рис.12. Когда ответ известен, его можно пояснить на пальцах. Коэффициент диффузии активатора обычно выбирается существенно меньше, чем ингибитора. Поэтому последний "не успевает" стабилизировать процессы во всей области и "уследить" за активатором.

Рис. 12. Типичный пример стационарной диссипативной структуры в двухкомпонентной среде типа реакция-диффузия. Такие структуры возникают при математическом моделировании морфогенеза, описании ряда химических реакций, неустойчивостей в полупроводниках, расселении биологических видов по ареалу и во многих других задачах.

Тем не менее, возникновение таких структур требует достаточно тонкого взаимодействия положительных и отрицательных обратных связей. Первые должны сделать пространственно-однородное состояние неустойчивым и обеспечить возможность рождения структур. Вторые нужны, чтобы стабилизировать процессы вдали от равновесия и задать диапазон, в котором будут меняться концентрации.

В XX в. теория управления, кибернетика, экономика, социология и множество других дисциплин огромное внимание уделили механизмам, обеспечивающим отрицательные обратные связи. Именно они во множестве ситуаций позволяют сохранить "статус кво". Положительные обратные связи, на наш взгляд, оказались недооценнеными. Однако вначале появились оригинальные простейшие производственные технологии, где важно обеспечить спонтанный уход от равновесия, а затем и социальные, политические, экономические технологии, ориентированные на эти связи. Ярким примером успеха такого подхода влиятельные американские экономисты считают создание и развитие Кремниевой долины в Калифорнии, ставшей "законодателем мод" в микроэлектронике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: