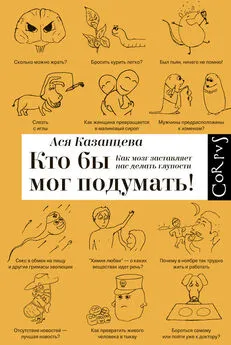

Ася Казанцева - Как мозг заставляет нас делать глупости

- Название:Как мозг заставляет нас делать глупости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082378-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ася Казанцева - Как мозг заставляет нас делать глупости краткое содержание

Книга молодого научного журналиста Аси Казанцевой — об «основных биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо». Опираясь по большей части на авторитетные научные труды и лишь иногда — на личный опыт, автор увлекательно и доступно рассказывает, откуда берутся вредные привычки, почему в ноябре так трудно работать и какие вещества лежат в основе «химии любви».

Выпускница биофака СПбГУ Ася Казанцева — ревностный популяризатор большой науки. Она была одним из создателей программы «Прогресс» на Пятом канале и участником проекта «Наука 2.0» на телеканале Россия; ее статьи и колонки публиковались в самых разных изданиях — от «Троицкого варианта» до Men’s Health. «Как мозг заставляет нас делать глупости» — ее первая книга.

Как мозг заставляет нас делать глупости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сходство очевидно.

Забавный косвенный аргумент в пользу представления о том, что люди в целом моногамны, но все-таки иногда изменяют, — исследование Мартина Дели и Марго Уилсон, эволюционных психологов, специализирующихся на проблеме убийства, и в частности гибели детей от рук родных и приемных родителей. В 1982 году они проанализировали серию видеороликов, в которых молодые родители и их родственники обсуждали, на кого похожи новорожденные дети. Выяснилось, что при рождении ребенка все дружно принимаются уверять счастливого отца, что младенец страшно на него похож 10 . Родственники со стороны матери говорят о сходстве ребенка с папой в два раза чаще, чем о его сходстве с мамой; она сама уверяет мужа, что малыш — его копия, в четыре раза чаще, чем говорит, что ребенок похож на нее. Авторы отмечают, что вообще-то все новорожденные младенцы выглядят примерно одинаково и ни на кого не похожи; большинство ярких черт внешности, таких как специфическая форма носа или индивидуальный оттенок волос, проявляются только через несколько лет, когда ребенок подрастает. Тем не менее в бессознательном стремлении матери и ее родственников подчеркивать сходство ребенка с отцом кроется глубокий эволюционный смысл. Чтобы предотвратить агрессию по отношению к ребенку со стороны мужчины и вовлечь его в заботу о потомстве, крайне важно сформировать твердое убеждение, что это родной ребенок. Особенно в том случае, если это неправда.

ДНК плохого парня

В эволюции все довольно просто и цинично. Если какие-то гены увеличивают вероятность оставить много потомства, то они будут с каждым поколением распространяться в популяции все шире и шире. Если гены, наоборот, снижают вероятность успешного размножения, то со временем они будут встречаться все реже и реже. Этот принцип касается не только банальной анатомии и физиологии, но и поведения. Любые решения мы принимаем мозгом, он состоит из клеток, клетки — из молекул, состав молекул определяется генами. Если какие-то гены повышают вероятность принятия решения, полезного для выживания потомства, то у их носителя будет больше детей, которые унаследуют те же самые ценные гены, тоже будут вести себя правильно, и так далее.

Хорошая новость в том, что в случае с размножением не существует единственного верного ответа. Если у мужчины есть гены, увеличивающие его стремление к случайным связям, то это, конечно, хорошо — возможно, некоторые из соблазненных женщин родят от него детей. Но если у мужчины вместо этого есть гены, повышающие вероятность развития стойкой привязанности к его единственной женщине, а также склонность заботиться о рожденных детях, то это может оказаться еще лучше, потому что в такой ситуации появление детей и их дальнейшее выживание гораздо проще контролировать. Если сердцееду очень повезет с красотой, богатством, обаянием и самостоятельными любовницами, возможно, он заведет десять детей. Но, если ему повезет чуть меньше, он может не оставить ни одного. А вот заботливый семьянин, приложив минимальные усилия, найдет себе женщину, согласную родить ему четверых, и при этом все четверо доживут до взрослого возраста и будут успешны и благополучны, потому что о них хорошо заботились двое родителей.

Все животные так или иначе балансируют между этими стратегиями. Самый удобный объект для поиска молекулярных механизмов, повышающих или снижающих склонность самцов к моногамии, — это опять полевки. Я уже упоминала, что самки степных полевок склонны привязываться к партнеру, хотя иногда все-таки ему изменяют. Так вот, у этого вида наблюдается полное равенство: самцы тоже проводят много времени со своими женами и детьми и заботятся о них. А вот у большинства генетически близких видов, например у луговых или горных полевок, ничего подобного не происходит: самцы и самки встречаются только для секса. К потомству самец не проявляет никакого интереса, да и самки в общем уделяют своим детям меньше внимания, чем в благополучных полных семьях степных полевок.

В лаборатории любовь у полевок изучают так: молодого самца-девственника на 24 часа помещают в клетку вдвоем с такой же юной и неопытной самкой. Как правило, шести часов после знакомства хватает, чтобы грызуны понравились друг другу, и остаток суток они проводят, занимаясь сексом (не непрерывно, зато часто). Чтобы затем проверить, привязался ли самец к партнерше, его помещают в клетку, соединенную с двумя другими: в одной живет его первая возлюбленная, в другой — незнакомая самка. Перемещения самца снимают на видеокамеру и рассчитывают, сколько времени он проводил в каждом помещении. Выясняется, что у экспериментаторов есть множество способов повлиять на эмоциональные предпочтения самца.

Важнейшую роль в формировании привязанности у самцов степной полевки играет выброс дофамина в прилежащем ядре. Существуют препараты, которые блокируют рецепторы к дофамину, например знаменитый галоперидол, который много лет использовался в психиатрических клиниках, чтобы успокаивать буйных пациентов. Так вот, если перед свиданием сделать самцу степной полевки инъекцию галоперидола, то спариваться-то с самкой он будет, но никакой привязанности у него не возникнет 11 . Нет дофамина — нет любви, извините. А вот если, наоборот, перед знакомством с самкой ввести животному апоморфин, который повышает активность дофаминовых рецепторов, то привязанность возникнет даже в том случае, если за шесть часов контакта никакого секса не было.

Такие эксперименты Брендон Арагона и Томас Куртис, сотрудники Университета Флориды, провели еще в 2003 году. В более поздних их работах 12 выяснилось, что на самом деле картина еще сложнее. В формирование привязанности вовлечены как минимум два типа дофаминовых рецепторов, D1 и D2, причем стимуляция D2 вызывает привязанность к партнерше, а D1 отвечают за обратную сторону медали — отсутствие интереса (или даже агрессию) к посторонним самкам. После первого же свидания самца моногамной полевки с его будущей женой у него развивается симпатия к ней (то есть активация рецепторов D2), а в течение первых недель совместной жизни в мозге самца постепенно усиливается активность рецепторов D1, и он теряет всякий интерес к другим потенциальным партнершам. Полигамные полевки к таким тонким чувствам не способны, потому что у них изначально по-другому распределены рецепторы к дофамину в мозге.

Пока исследователи из Флориды продолжают возиться с дофамином — делать срезы мозга, подбирать фармакологические препараты и знакомить моногамных и полигамных самцов с новыми самками, — Ларри Янг из Университета Эмори зашел с другой стороны и уже научился превращать полигамных луговых полевок в преданных мужей с помощью генной терапии 13 . Одна инъекция в мозг — и животное обретает способность привязываться к своей первой партнерше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: