Юлен Очаковский - Свет в море

- Название:Свет в море

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлен Очаковский - Свет в море краткое содержание

Книга посвящена одному из сложных и интересных разделов науки — гидрооптике которая изучает проникновение и распространение света в море.

В настоящее время знать физические законы, определяющие эти процессы, особенно необходимо в связи с решением такой важной и актуальной проблемы, как освоение ресурсов Мирового океана.

Человек начал наступление на водную целину. Но для успешного его завершения следует разобраться в массе трудных вопросов гидрооптики.

Чем объясняется цвет моря и почему разные моря имеют разный цвет? От чего зависит прозрачность морской воды и несколько глубоко проникает свет в океанские глубины? Почему море светится? Ответы на все эти вопросы и дает настоящая книга.

Она написана легко, физическая сущность процессов объяснена весьма доступно. Издание рассчитано на широкие круги читателей.

Свет в море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Ничто не говорило о том, что нас отделяет от него плотная толща воды. На грунте — ни камешка, ни малейшего следа животных или растительных организмов. Вода словно дистиллированная; эпитет „прозрачная“, предполагающий прекрасную видимость на расстоянии, сравнимом с длиной хорошего концертного зала, здесь явно был недостаточным. Подводный ландшафт вырисовывался с пугающей четкостью…» [11] Ж.-И. Кусто, Ф. Дюма. В мире безмолвия. М., «Молодая гвардия», 1957.

Особое место в субтропическом поясе синих и прозрачных вод занимает удивительное море без берегов — Саргассово море. Еще в середине прошлого столетия о Саргассовом море всерьез говорили как об огромном водовороте — ловушке для парусных судов. Саргассово море представляли также в виде сплошного луга из плавучих водорослей, пересечь который нельзя не намотав водоросли на винт. Действительно, водорослей много, но они не образуют сплошного покрова. На один квадратный километр приходится 10 000—20 000 кустов водорослей размером 20–40 см. В то же время планктона в верхней толще Саргассова моря в 30–70 раз меньше, чем в Норвежском море.

Для гидрооптиков Саргассово море считается эталоном прозрачности. Лет 30 назад немецкий океанограф Г. Дитрих писал, что вода Саргассова моря по своим оптическим свойствам почти не отличается от дистиллированной.

Поверхностную толщу (0—150 м) профессор Н. Н. Зубов образно назвал производственной мастерской океана. В ней идет процесс фотосинтеза и рождается фитопланктон, наиболее эффективно замутняющий воду в открытом океане. Естественно, что прозрачность поверхностной толщи несколько меньше, чем в подстилающих слоях.

Однако американский биофизик Дж. Кларк сообщил, что в Саргассовом море он обнаружил аномальный ход прозрачности — очень высокую прозрачность верхней толщи (0—200 м) и понижение прозрачности на остальных глубинах.

В 1960 г. в Саргассовом море проводились оптические измерения с борта советского научно-исследовательского корабля «Михаил Ломоносов». Эти измерения не подтвердили выводов Кларка. Поверхностный слой (0—150 м) из-за присутствия небольшого количества фитопланктона был несколько мутнее, чем нижележащие водные слои.

Однако даже в поверхностном слое прозрачность вод Саргассова моря очень высока, особенно в сине-фиолетовой части спектра, следствием чего является насыщенный сине-фиолетовый цвет воды.

Прозрачные «реки» в океане

Пассатные течения, пересекающие океаны с востока на запад в тропических широтах, самые мощные и длинные течения Мирового океана. Они переносят огромные массы прозрачной воды. В Тихом океане пассатный поток омывает множество коралловых атоллов. И хотя поэты воспели синеву и кристальную прозрачность лагун, атоллы тем не менее являются источниками нарушения однородности прозрачных пассатных течений. С подветренной стороны атоллов создается разряжение пассатных струй и возникает небольшая зона подъема глубинных вод, что приводит в конце концов к возникновению обильного планктона. От этого источника вдоль пассатного потока тянется своеобразный мутноватый «хвост», обрывающийся в 30–50 милях от продуктивной зоны. На картах прозрачности такие образования мутной воды похожи на комету с головой близ атоллов.

В тропических широтах, как, впрочем, и в субтропических, можно пренебречь сезонными изменениями прозрачности, ведь сезонных изменений в поступлении солнечного света (как в северных широтах) здесь нет. Независимо от времени года человек, живущий в тропиках, в полдень лишается своей тени: круглый год солнце стоит высоко. Развитие тропического фитопланктона также круглогодично. Однако биологи заметили, что существует связь между ветром и численностью фитопланктона. В определенный сезон пассат усиливается, и тогда более энергично идет перемешивание водных слоев, что благоприятствует развитию фитопланктона. Его численность несколько увеличивается, но не надолго. Регулятором, который удерживает фитопланктон на обычном уровне, является зоопланктон. Мелкие тропические животные быстро развиваются вслед за фитопланктоном и моментально выедают его. Вспышка фитопланктона очень коротка, и его численность быстро возвращается к своему обычному уровню.

«Зеленый суп» на экваторе

Американский исследователь Биб писал, что вода на экваторе из-за обилия планктона имеет консистенцию супа. Конечно, это гипербола, но планктона здесь действительно очень много. Просто кажется необычным внезапное увеличение численности планктона на фоне синих, бедных жизнью вод, простирающихся к северу и югу от экваториальной полосы.

По сравнению с тропическими широтами глубина исчезновения белого диска уменьшается здесь на 10 м, а цвет воды становится голубым.

Причина заметного увеличения планктонного населения на экваторе — подъем глубинных, богатых питательными солями вод. Это так называемая зона экваториальной дивергенции [12] Дивергенция (расхождение) — граница или граничная зона между противоположно направленными течениями внутри циклонических круговоротов.

. На картах прозрачности, построенных по данным измерений с помощью точной аппаратуры, океанические зоны дивергенций отчетливо выделяются как полосы пониженной прозрачности.

На экваторе кончается наше «путешествие». Если бы оно продолжалось в Южном полушарии, то мы убедились бы, что и там географическая зональность выражена так же, как и в Северном. Однако наличие в Южном полушарии главного «холодильника» планеты — антарктического континента — и кругового дрейфового течения в поверхностных водах приводит к некоторому смещению зон.

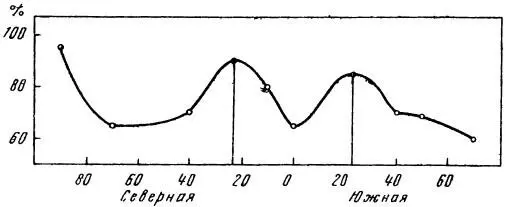

Рис. 18.Изменение прозрачности морской воды на разных широтах

На рис. 18 показано изменение с географической широтой прозрачности воды на поверхности Мирового океана. В глубинной толще явления, связанные с зональностью, наблюдаются в сильно ослабленном виде, да и такого количества природных зон, как на поверхности, выделить не удается. Например, В. Г. Богоров для глубины более 500 м выделяет в Тихом океане три зоны: субарктическую, тропическую, антарктическую.

В глубинных водах уже нет живого фитопланктона [13] В результате сравнительно недавних исследований доказано существование глубоководной флоры. Это прежде всего жгутиковые и синезеленые водоросли (Cyanophyceae), обладающие способностью усваивать растворенное в морской воде органическое вещество без помощи солнечной энергии.

. Что касается зоопланктона, то его биомасса с глубиной заметно убывает. Так, в глубочайшей впадине Мирового океана — Марианской — ее значения в тысячу раз ниже, чем в слое 0—500 м. Среди компонентов взвеси, влияющих на прозрачность воды, главную роль играют остатки отмерших фито- и зоопланктонных организмов и различные неорганические частицы. В общей своей массе глубинные воды гораздо прозрачнее поверхностных.

Интервал:

Закладка: