Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Название:Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. краткое содержание

Альберт Эйнштейн – один из самых известных людей прошлого века. Отгремело эхо той бурной эпохи, в которую ученому выпало жить и творить, эхо мировых войн и ядерных атак, но его гениальные открытия и сегодня не потеряли остроты: закон взаимосвязи массы и энергии, выраженный знаменитой формулой Е = mc² , поистине пионерская квантовая теория и особенно теория относительности, навсегда изменившая наши, до того столь прочные, представления о времени и пространстве.

Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

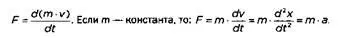

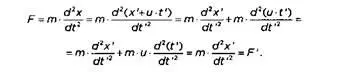

Если движение происходит только в одном измерении, мы можем пользоваться вторым законом Ньютона:

Для обеих систем отсчета формула имеет тот же вид.

Для системы G:

Если с помощью уравнений Галилея совершить преобразование в систему отсчета, привязанную к трюму корабля, любая измеренная с причала сила, действующая на изменения скорости движения рыбы или мухи, будет выражаться следующим образом:

Как мы видим, и Галилей, и Доминик, каждый исходя из своих координат, используют одну и ту же формулу. Таким образом, преобразование Галилея не затрагивает уравнения динамики.

Кто движется, Галилей или Доминик? Уравнения Ньютона не зависят от системы отсчета – в этом и состоит принцип относительности Галилея. Механические опыты не могут дать ответ на вопрос, движемся мы с постоянной скоростью или пребываем в состоянии покоя. Классическая динамика позволяет оценить лишь относительное движение, но не абсолютное.

Второй драгоценный камень в короне Ньютона, закон всемирного тяготения, зависит от расстояния между телами – еще одна относительная величина, не зависящая от перемены координат между инерциальными системами.

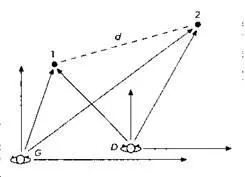

Несмотря на то что наблюдатели G и О находятся на разном расстоянии от пунктов 1 и 2, дистанция d между этими двумя пунктами (1 и 2) будет одинакова для обоих наблюдателей.

Наука XIX века опьянела от перспектив, которые сулила электрическая революция, но вскоре почувствовала и похмелье, вызванное неудобствами в сфере теории (некоторые мы рассмотрели в предыдущей главе). Зависящие от скорости электромагнитные взаимодействия не только усложняли до сих пор простые схемы центральных и мгновенных сил и подрывали ньютоновский закон о действии и противодействии, но и угрожали авторитету принципа относительности, сформулированного Галилеем две сотни лет назад.

Законы Максвелла не были похожи на законы Ньютона: при преобразовании Галилея они изменялись. В любой инерциальной системе отсчета можно выразить силу как произведение массы на ускорение без необходимости добавлять новые понятия из-за изменившихся координат. Но уравнения Максвелла претерпевают метаморфозы, сравнимые с превращением доктора Джекила в мистера Хайда[2 «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» – повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона о том, как в одном человеке уживаются две совершенно не похожие друг на друга личности. – Примеч. ред.]. В неподвижной системе отсчета они выглядят лаконично и элегантно, но при переводе с помощью формулы [2] в движущуюся систему, например корабль Доминика, появляются различные новые элементы, значительно усложняющие исходные уравнения. Эти элементы соответствуют физическим явлениям, которые никто не видел. Например, линии магнитного поля вокруг магнита в состоянии покоя непрерывны, но в движении становятся разорванными. Оказывается, что уравнения Максвелла не были слепы к постоянной скорости и позволяли обнаружить равномерное передвижение.

Любопытно, что Максвелл вывел свои элегантные формулы, основываясь на явлениях, которые происходят на поверхности Земли – и все согласятся, что эта система отсчета является движущейся. Возможно ли, что в сравнении с другими системами отсчета планета Земля имела свои преимущества? Этот вопрос ставил физиков на край геоцентрической пропасти. Неужели Библия говорит правду и небесные светила движутся вокруг нашей планеты? Действительно ли только на Земле и больше ни в какой движущейся системе отсчета уравнения Максвелла проявляют всю свою силу и простоту?

Поскольку уравнения Максвелла равно просты в обеих системах отсчета, G и Д электромагнитные эксперименты тоже не годятся для того, чтобы установить, двигается наблюдатель с постоянной скоростью или находится на причале в состоянии покоя.

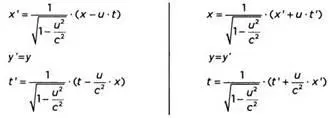

Для того чтобы разрешить это противоречие, потребовалось поправить формулы преобразования Галилея, несмотря на всю их логичность. В 1904 году нидерландский ученый Хендрик Лоренц (1853-1928) предложил новый набор уравнений для перевода координат из одной системы отсчета в другую, при условии, что системы отличаются параметром постоянной скорости одной из них. Научное сообщество отметило событие, дав уравнениям имя изобретателя – так на свет появились преобразования Лоренца.

Выглядят они следующим образом:

Достаточно внимательно посмотреть на формулу, связывающую t' с t и х, и вы заметите некую странность. Определенному моменту времени в покоящейся системе отсчета (t) соответствует множество различных значений t' – в зависимости отточки пространства, в которой мы находимся (х). Одновременные события, происходящие в двух разных точках причала, будут разнесены во времени, если наблюдать их из трюма корабля. Кроме того, оказалось, что при скорости меньшей, чем скорость света (когда u²/с² и u/с² практически равны нулю), уравнения сводятся к преобразованиям Галилея. Попробуем представить себе масштаб коррекции.

Рассчитаем величину u²/с² в случае идущего человека (шагает он со скоростью примерно 5 км/час) и в случае летящей пули (предположим, ее скорость равна 1000 м/сек). Получаем 2.1 • 10-17 и 1,1 • 10-11 соответственно. Преобразования приятны глазу физика, и между переменными есть определенная симметрия. Если х' зависит от х и t, t' также зависит от них. В случае Галилея время t’ не зависело отточки пространства х'. Это преобразование вызвало у математиков ощущение дежа вю: оно напоминало уравнения вращения объектов в пространстве. Аналогия привела к тому, что был сконструирован такой пространственно-временной континуум, в котором преобразования Лоренца соответствуют вращению объектов в пространстве с четырьмя измерениями.

Отметим их большой плюс: в применении к уравнениям Максвелла преобразования Лоренца позволяют сохранить их восхитительную лаконичность. А при скорости движения намного меньшей, чем скорость света, они принимают вид преобразований Галилея. Поскольку скорости, с которыми мы обычно передвигаемся, очень малы по сравнению со скоростью света, неудивительно, что наш здравый смысл не сразу привел нас к уравнениям Лоренца и в течение нескольких веков удовлетворялся примерными расчетами Галилея. Необходимая коррекция так мала, что была обнаружена не в лабораториях, а с помощью теоретических рассуждений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)

![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)