Станислав Михаль - Часы. От гномона до атомных часов

- Название:Часы. От гномона до атомных часов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Михаль - Часы. От гномона до атомных часов краткое содержание

Книга знакомит с историей и современными методами измерения времени, с различными типами механических и электрических хронометрических приборов, с конструкцией и работой простых часов и сложных систем единого времени. Любители получат новые сведения о происхождении и возрасте ряда старинных часов с указанием малоизвестных экземпляров и интересных особенностей технологии изготовления деталей часовых приборов.

Книга иллюстрирована чертежами и фотоснимками.

[Не все картинки присутствуют в книге]

Часы. От гномона до атомных часов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Венцы балансов некоторых карманных и наручных часов имеют на окружности маленькие регулировочные винтики. Изменением их положения на венце выравнивается ход часов, прежде всего различия в частоте при горизонтальном и вертикальном положении баланса, вызываемые изменением трения цапф.

О некоторых причинах различной длительности полуколебаний мы уже упоминали при описании спусковых механизмов. Наряду с колебаниями ведущей силы, чувствительными прежде всего у точных часов, и различными побочными явлениями, вызываемыми изменениями смазочных свойств стареющего масла и т.п., на ход часов влияет и изменение температуры и давления воздуха. При изменении температуры вещества изменяют свой объем, причем изменяются их механические свойства, что особенно важно для подвесных пружин маятника и волосков. О том, что в часовом деле нельзя пренебрегать тепловым расширением, свидетельствует то обстоятельство, что однопроцентное изменение в длине маятника изменяет суточный ход часов на целые 432 с.

Сравнительно хорошие результаты давали в этом отношении маятники из высохшей еловой древесины, температурная погрешность которых колебалась в пределах 1/5 с в день на 1°C. Для астрономических измерений такая степень точности, само собой разумеется, недостаточна, поэтому пришли к идее создания компенсационных элементов. Принцип всех температурных компенсаторов маятников заключался в сохранении постоянства расстояния между центром тяжести и точкой подвески маятника. В 1720 г. эту проблему вполне успешно решил Грагам с помощью ртути, заполняющей частично пространство линзы маятника. Температурная погрешность его маятника упала до 0,001 с/сутки на 1°C.

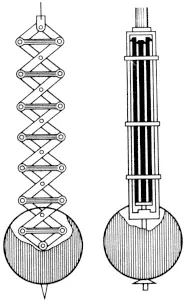

Большой интерес у часовщиков вызвали биметаллические решетчатые маятники, составленные из двух систем стальных и латунных стержней. Одна система была жестко соединена с подвеской маятника, а другая — с его линзой. При выборе размеров необходимо было учитывать различные коэффициенты температурного расширения обоих металлов так, чтобы и при большом изменении температур длина маятника от точки подвеса до центра линзы оставалась неизменной. Интересно решенные решетчатые маятники создали Гаррисон, Юргенсен, Берту, Леруа, Депарсье, Троугтон и многие другие (некоторые их конструкции показаны на рис. 30).

Рис. 30.Маятник с биметаллической компенсацией температурной погрешности

Первым чешским часовщиком, производившим температурно-компенсированные маятники собственной конструкции, был опять-таки Йозеф Коссек, которым были созданы некоторые весьма интересные конструкции ртутных и биметаллических компенсаторов. И известная пражская мастерская Вилленбахера и Ржебичека, основанная в первой половине прошлого века, конструировала собственные типы биметаллических маятников.

Шарль Эдуард Гильом (1861-1938) исследовал свойства ферроникелевых сплавов и нашел сплав с содержанием 36% никеля, известный под названием «инвар» (от французского слова invariable), не только стойкий к коррозии, но и обладающий самым малым коэффициентом температурного расширения. В 1897 г. Тюри использовал инвар Шарля Эдуарда Гильома для создания маятников, а через три года стал монтировать инварные маятники у своих часов для астрономических измерений времени мюнхенец Рифлер. С того времени происходят и первые кварцевые маятники венского конструктора точных часов Карла Сатори, стабильность длины которых была еще на 60% больше, чем у инварных.

Точность маятниковых часов на астрономических обсерваториях зависела также от влияний восходящих потоков воздуха и при изменениях барометрического давления. Возникающая при этом барометрическая погрешность устранялась либо тем, что часовой механизм помещали в пространстве с частичным вакуумом (это одновременно ограничило влияние воздействия указанных сил), либо с помощью анероидного компенсатора — манометрической коробки с компенсаторным грузом, закрепленным на маятнике.

Балансовый осциллятор более чувствителен к воздействиям температуры, чем маятник.

Барометрическая погрешность баланса достигает около 0,2 с в сутки при изменении давления воздуха примерно на 0,01 Па. Изменение температуры на 1°C у обычных часов с латунным балансом и бронзовым волоском вызывает суточное изменение хода часов по меньшей мере на 10 с.

Неблагоприятные влияния изменений температуры на ход балансовых осцилляторов учитывали уже старые часовщики, которые изыскивали способ борьбы с этим влиянием.

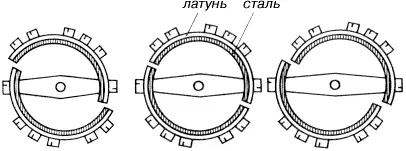

Рис. 31.Изменение формы баланса с биметаллическим ободом: а — при повышенной температуре, б — при средней температуре, в — при пониженной температуре

Биметаллическая система, широко применяемая для маятников, нашла большое применение и для балансов, главным образом в виде биметаллических балансов с ободом, изготовленным из сварных стальных и латунных лент (рис. 31). У часов с обычным, некомпенсированным по температурам балансом увеличивался при повышении температуры момент инерции баланса, и часы тогда начинали отставать. Однако у биметаллического баланса под влиянием различной степени расширения стали и латуни обод прогибается в месте шва свободными концами вовнутрь, диаметр баланса уменьшается, ход часов ускоряется, в силу чего температурная погрешность компенсируется. При понижении температуры происходит противоположный процесс. Такой баланс мог удовлетворительно исправлять температурную погрешность всего осциллятора, а потому присоединенный к нему волосок не компенсировался. Известны различные виды компенсационных балансов для морских хронометров — биметаллический баланс Ирншау, построенный им в 1790 г., и баланс Шарля Эдуарда Гильома, изготовленный из латуни и ферроникеля и др.

В 1775 г. Берту открыл так называемую вторичную ошибку, оставшуюся у компенсационных балансов и проявляющуюся в суточном изменении хода часов в пределах от 2 до 5 с. Причиной этого был нелинейный характер расширения материалов баланса с изменением температуры. Берту установил, что биметаллический компенсационный баланс может точно устранить влияние температурного расширения лишь при двух определенных температурах, тогда как в диапазоне между ними возникает именно эта вторичная погрешность.

Закаленные стальные волоски, впервые изготовленные Жаном Целанисом Лутцом в 1847 г., которые раньше использовались для биметаллических балансов, страдали рядом недостатков. Они корродировали, и на них влиял земной магнетизм. Достоинствами же их были сравнительно малое внутреннее трение и малый расход энергии на упругую деформацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Руслан Шабельник - Следы Атомных богов [litres]](/books/1066889/ruslan-shabelnik-sledy-atomnyh-bogov-litres.webp)