Михаил Васильев - Металлы и человек

- Название:Металлы и человек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Васильев - Металлы и человек краткое содержание

Эта книга рассказывает о металлах. И о таких широкоизвестных, как железо, медь, алюминий, и о тех, даже названия которых приходилось слышать не всем: церий, гадолиний, тантал.

Вы сможете прочесть здесь и о волшебных свойствах юного соперника железа — титана, и об уране — новом топливе для электростанций, и о вольфраме — самом прочном и самом тугоплавком в семействе металлов. В общем — обо всех восьмидесяти металлах, которые существуют в природе.

Вместе с тем это книга и о человеке, о его великой власти над металлами. Ведь это человек превращает ржавые камни, руду в металлические изделия.

Это он собрал, в иных случаях буквально по атому, первые крупинки редких и рассеянных элементов и открыл их удивительные свойства. Он облагородил металлы: сделал сталь нержавеющей, слабый алюминий — прочным, желтое золото — разнообразным по цвету. Это человек нашел металлам бесчисленное применение — для сооружений высотных зданий и газопроводов, космических ракет и вагонов метро, для сшивания кровеносных сосудов и превращения солнечных лучей в электрический ток…

Книга эта рассказывает и о борьбе советского народа за металл, о наиболее прогрессивных методах получения и обработки металлов, о важности их экономии и рационального использования.

Книга написана очень популярно. Она рассчитана на то, чтобы ее с пользой для себя прочитал каждый интересующийся современной наукой и техникой и перспективами их развития.

Металлы и человек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако в подавляющем большинстве случаев алюминий применяется не в чистом виде, а в сплаве с другими металлами.

Алюминий в сплавах

Алюминий не сразу стал металлом авиации. Было время, тяжелая сталь спорила с легким алюминием за право называться крылатым металлом. Правда, это было уже давно, лет 35 тому назад.

На страницах газет тогда появились фотографии стальных самолетов. Их конструировал известный авиаконструктор А. И. Путилов. Они демонстрировались на международных выставках и получили там высокую оценку.

Действительно, они были не тяжелее алюминиевых, но значительно долговечнее: ведь изготовлялись они из нержавеющей стали. А бывшие в те времена в распоряжении авиаконструкторов сплавы алюминия очень быстро окислялись.

Но сталь не выдержала соревнования с алюминием. Металлурги нашли способы повысить устойчивость сплавов алюминия против коррозии, и самолеты из этого металла оказались значительно более дешевыми, чем из нержавеющей стали.

Первым промышленным сплавом алюминия был дюралюминий, или, как часто говорят, дюраль. Название это происходит от французского слова «дур» — твердый.

Изобрел дюралюминий французский химик А. Вильм. Он искал добавки, которые могли бы повысить прочность алюминия. Наиболее удачные результаты, с его точки зрения, давали сплавы алюминия с 5 процентами меди, 1 процентом марганца и таким же количеством магния. Полученные из этого сплава образцы в отожженном состоянии обладали пределом прочности до 20 кг на кв. мм.

Но это было еще не все, что мог дать этот сплав. Вильм взял несколько образцов из этого сплава, нагрел их примерно до 600 градусов и опустил в воду. Не закалится ли в результате такой термической обработки этот легкий сплав, как закаляется сталь? Тотчас же, достав из ванны с водой один из прошедших закалку образцов, ученый подверг его испытаниям на разрыв.

Да, оказалось, что предел прочности несколько вырос — образец порвало усилие только в 25 кг на кв. мм. Это уже неплохо — повышение прочности на 25 процентов. Но Вильм хотел большего. Ему нужны были сплавы, способные соперничать по прочности со сталью.

В течение нескольких дней он не возвращался в свою лабораторию. Прошедшие закалку образцы пылились на столе. Вернувшись к своим занятиям, Вильм в первую очередь взял их в руки.

Надо было исследовать их прочность. Для этого они, собственно, и предназначались. Вильм повел испытания. Странно! Первый же образец оказался чуть ли не вдвое прочнее испытанного неделю назад. Он разорвался только при нагрузке около 38 кг на кв. мм. Следующий выдержал 42 кг, третий — 41. Ошибки быть не могло.

Так было открыто интереснейшее явление — старение алюминиевых сплавов после закалки.

Ученые внимательно изучили это явление. Оказалось, что после закалки сплавов алюминия с медью, цинком, магнием и т. д. в течение нескольких дней продолжается их упрочнение. И максимальную прочность в обычных условиях, то есть если старение протекает при комнатной температуре, они приобретают лишь на пятый-шестой день после закалки.

Что же происходит при этом в кристаллах сплава? Нелегко оказалось выяснить это. При высокой температуре в алюминии растворяется больше меди, чем при низкой. Поэтому, когда мы нагрели сплав, в нем растворилась медь. При быстром охлаждении — закалке — атомы меди не успели выделиться из кристаллической решетки, образовался пересыщенный твердый раствор. И было естественно предположить, что процесс старения состоит в выделении меди из раствора. Но ни металлографический, ни рентгеноструктурный анализ не показывали распада твердого раствора при сгорании.

Процесс оказался сложнее. В процессе старения происходит только подготовка атомов меди к выделению из раствора. Если в свежезакаленном сплаве они находились в случайных местах, то теперь они перестраиваются, занимая четко определенные места в кристаллической решетке. В результате возникают зоны повышенной концентрации меди. Это создает большие напряжения в кристалле и повышает его прочность.

Если провести процесс старения при высокой температуре, то может произойти и выделение меди из твердого раствора. Прочность металла при этом резко снижается.

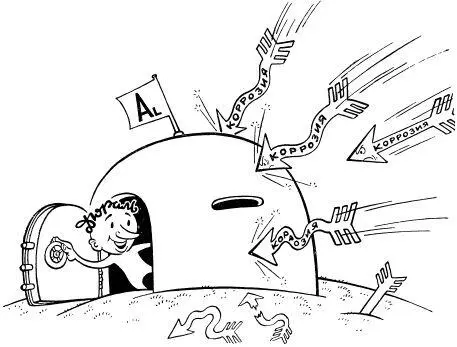

Надежно, как в доте.

В распоряжении конструкторов имеется в настоящее время множество алюминиевых сплавов. Предел прочности некоторых из них достигает 60–70 кг на кв. мм. Это отличная прочность, но… Но все эти сплавы легко подвергаются коррозии. Ведь в их состав входят различные элементы, создающие крохотные включения, могущие мгновенно стать электродами микроэлементов. Чистому алюминию не хватает прочности сплавов, сплавам — устойчивости чистого алюминия против окисления.

Чтобы соединить положительные свойства сплавов и чистого алюминия, прибегают к плакированию металла. Болванку дюралюминия обертывают листом чистого алюминия и в нагретом виде прокатывают. Металл и сплав свариваются, при этом сплав оказывается как бы в рубашке чистого, коррозионно устойчивого металла.

В тех случаях, когда требуется особенно большая стойкость против коррозии, плакированный металл тщательно обезжиривают и опускают в ванну с крепким раствором серной кислоты. Металл соединяют с анодом. Происходит анодирование металла. На листе возникает защитная пленка окиси алюминия толщиной до десятой доли миллиметра.

В этой пленке при рассматривании в микроскоп можно обнаружить множество мельчайших пор, ведущих в глубь металла. Чтобы они не явились воротами для проникновения к металлу кислорода и воды, их целесообразно заполнить каким-либо прочным составом. Обычно для этого изделие после анодирования погружают в ванну с раствором соединения калия с хромом.

Вот теперь алюминиевая деталь не боится ни больших нагрузок, ни коррозии.

Мы говорили до сих пор о ковочных алюминиевых сплавах. В первые часы и дни после закалки, когда они обладают большой пластичностью и малой прочностью, их и подвергают механической обработке — прокатке, ковке, обработке резанием. А затем, уже приобретя окончательную форму, они становятся прочными, твердыми.

Кроме ковочных, создана специальная группа и литейных алюминиевых сплавов. Эти сплавы обладают хорошей жидкотекучестью, способностью заполнять все изгибы и пазы формы. Они имеют и небольшую усадку, то есть не образуют внутри отливки раковин и слабин при застывании. Обычно литейные сплавы алюминия содержат в своем составе кремний, медь, магний.

…Откинув назад, словно руки пловец, готовый броситься с вышки в воду, тонкие острые крылья, стоит на взлетной дорожке аэродрома стремительный самолет. Взмах флажка, и уже рокочут его моторы, лопасти пропеллера сливаются в прозрачный, чуть поблескивающий круг. Все быстрее и быстрее бежит он и вдруг отрывается от бетона дорожки. Он в своей родной стихии — в воздухе. Легкий толчок, и скрылись, сложившись, шасси. Еще и еще растут скорость и высота полета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: