Анна Овчарова - Механизм формирования региональных брендов

- Название:Механизм формирования региональных брендов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дашков и К»016fe42b-d4b3-11e5-bb2a-0cc47a1952f2

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91131-888-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Овчарова - Механизм формирования региональных брендов краткое содержание

Монография посвящена основным проблемам, возникающим при разработке и формированию региональных брендов. Подробно анализируется теория и методология брендинга. Представлен механизм формирования брендинга регионального уровня как маркетинговой стратегии развития региона. Монография может быть полезна исследователям в области брендинговых технологий, преподавателям, студентам, аспирантам, а также широкому кругу читателей.

Механизм формирования региональных брендов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В более современном духе определяет бренд Ричард Коч (Richard Koch) в своей книге "The Dictionary of Financial Management". Согласно его определению, бренд – это “характерные особенности или и/или название, данное товару или услуге с целью выделить его/ее среди товаров или услуг конкурентов. Бренд является своеобразной гарантией, что товар или услуга обладают высоким и постоянным качеством” 6. Учитывая требования нашего времени, Р. Коч уделяет повышенное внимание дифференциации – формированию отличительных особенностей товара или услуги (иногда мнимых) и обеспечению постоянного уровня качества 7.

Под брендом следует понимать отображение продукта (фирма, товар или услуга), имеющего уникальное название и символические идентификаторы (торговая марка, логотип, дизайн упаковки) в массовом сознании. Современное понимание бренда включает в себя несколько аспектов: механизм дифференциации товаров; механизм сегментации рынка; образ в сознании потребителей (брендимидж); средство взаимодействия (коммуникации) с потребителем; средство индивидуализации товаров, компании 8; система поддержания идентичности; правовой инструмент; часть корпоративной культуры компании; концепция капитала бренда; элемент рынка, развивающийся во времени и пространстве. Вышеперечисленные аспекты позволяют понять бренд как нечто сложное, многогранное, хотя предложенные аспекты не отражают бренд как единое и целостное явление. Аспекты, характеризующие маркетинговую сущность бренда, можно представить в виде логической схемы (рис. 1).

Рис. 1. Аспекты, характеризующие сущность бренда

Взаимодействие на рынке потребителя, товара и производителя формирует основу для возникновения бренда как единого целого. Узловыми элементами бренда являются ТМ, бренд-имидж и брендинг.

Существует крылатая фраза, принадлежащая Ф. Котлеру: «Если Вы не бренд, – Вы не существуете». Залогом успеха в конкурентной борьбе за потребителя является грамотный брендинг.

В научной литературе имеются различные определения брендинга. По мнению О. Гусевой, "Брендинг – это приемы создания особого впечатления, которые вносят свой вклад в общий имидж и в отношение целевого сегмента рынка к бренду 9. А. М. Яновский определяет брендинг как науку и искусство продвижения торговой марки с целью формирования долгосрочного предпочтения к ней 10.

Дэвид Огилви, один из ведущих в мире специалистов в сфере рекламы к понятию брендинг предлагает относить неосязаемую сумму свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способов рекламирования 11.

Под брендингом зачастую понимается процесс, в ходе которого знак предприятия (фирмы, компании) становится запоминаемым потребителями. Однако в брендинг следует включать и комплексное воздействие на потребителя, как производимое самим товарным знаком (знаком обслуживания), так и возникающее вследствие мероприятий по стимулированию сбыта (разработанных в едином ключе) и характерного оформления товара (услуги), выделяющего его среди конкурентов 12.

Термин «branding» не имеет точного эквивалента в русском языке. Любые возможные варианты перевода – «формирование влечения к определенной марке у покупателя», «обеспечение покупательского предпочтения к марке среди конкурирующих» – не совсем точно отражают его суть. Наиболее близкий по значению перевод: образ марки товара (услуги) в сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих.

Таким образом, брендинг – это деятельность, связанная с созданием долгосрочного предпочтения к тому или иному товару, которая должна основываться на совместном, усиленном действии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений и других элементов рекламы, объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его имидж.

Исходя из вышеназванных определений брендинга, использование концепции брендинга дает компании ряд преимуществ:

– брендированный товар можно продавать дороже, чем небрендированный, аналогичный по качеству продукт;

– фирмам с брендом проще и дешевле проникнуть на новые рынки, чем их конкурентам, не имеющим бренда. Это можно объяснить тем, что первым фирмам не нужно вновь зарабатывать репутацию у потребителей, так как они уже зарекомендовали себя и свои товары;

– минимизация трансакционных издержек (сокращение неопределенности на рынке, ограждение от оппортунистического поведения и решение проблемы асимметрии информации).

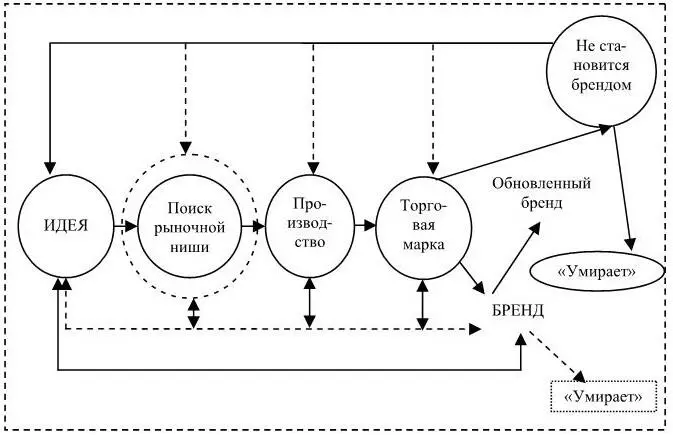

Рис. 2. Процесс организации брендинга, как маркетингового инструмента.

Источник: авторский.

Процесс организации брендинга, как маркетингового инструмента исторически прошел через несколько этапов. Брендинг активно применялся в средние века, когда цеховые ремесленники помечали свои товары особой маркой. Это стало необходимым, поскольку население росло, и на одной и той же территории появлялось больше одного кузнеца, каменщика, сапожника или плотника. В некоторых старых городах Европы, таких как Зальцбург и Роттенбург, туристы до сих пор могут видеть подлинные металлические торговые знаки, отмечавшие мастерские, где работали держатели этих торговых марок.

В 1266 г. английское законодательство официально требовало, чтобы булочники отмечали своим знаком каждую буханку хлеба, чтобы вес каждой буханки соответствовал заявленному. В ранней истории Соединенных Штатов марки часто использовались для идентификации скота (коров, овец), позже стали использоваться для отметки особого качества товара, представленного владельцем определенной фермы, ранчо.

В процессе формирования общероссийского рынка все более четко стала проявляться производственная специализация отдельных районов Русского государства. Так, губернии промышленного Центра поставляли текстиль и кожу; Урал, города Тула и Солонец – металл и металлические изделия; Черноземный Центр – зерно; Поволжье, Украина – скот; Новгород, Псков, Смоленск – лен и пеньку; побережье северных и южных морей – соль и рыбу; Сибирь – пушнину. Это стимулировало активное развитие всех форм внутренней торговли.

Центром всей экономической жизни стала Москва, заявившая себя «третьим Римом». Она представляла собой средоточие русской торговли и промышленности, давая торговый вес, меру, монету, выпуская правительственные распоряжения. Именно отсюда шли важнейшие торговые дороги, здесь жили самые богатые купцы. Торговое значение имели также города Дмитров, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Архангельск, Вологда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анна Измайлова - Я расту в цене. Личный бренд. Создаем и капитализируем [litres]](/books/1072359/anna-izmajlova-ya-rastu-v-cene-lichnyj-brend-sozda.webp)