Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография

- Название:Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0428-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография краткое содержание

Книга исследует динамику развития российских идеологических движений в драматический период 2011–2014 гг., когда возникшие в связи с масштабными антиправительственными митингами либеральные надежды вскоре были развеяны реакцией в государственной политике, а также ростом проимперских настроений. Медиа и общество находятся в сложной взаимосвязи отражений и влияний, поэтому данная книга использует двойную призму: Интернет для авторов не только зеркало, но и один из важнейших факторов социальных процессов, оказывающий на последние существенное воздействие.

Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

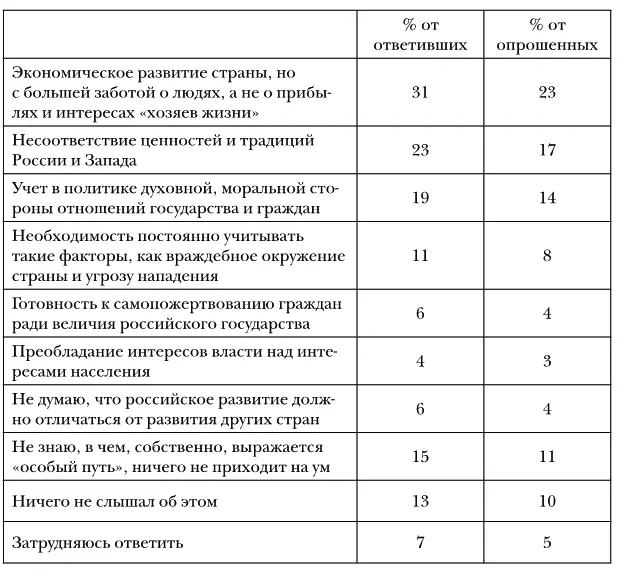

Таблица 15

Когда вы слышите об «особом российском пути», что прежде всего приходит вам на ум?

N=1600; сумма ответов больше 100 %, опрошенные могли отметить несколько вариантов ответа; ответы ранжированы

Ответы респондентов о значении понятия «особый путь» распадаются на три категории, разные по своему смыслу: первая (позитивная) содержит установки государственного патернализма (самопожертвование граждан ради государства, моральная сторона подчинения); вторая – угрозу врага, изоляционизм и антизападничество (что в функциональном плане дополняет первую группу значений) [473]. Наконец, третья группа – негативные определения, характеризующие концепт особого пути как пустое или идеологически наполненное словосочетание. Бóльшая часть этих респондентов не имеют представления о том, в чем «особый путь» заключается, небольшое число из них (в основном сторонники либеральных ценностей) резко негативно относятся к этой идее, справедливо полагая, что это не более чем демагогия власти, заинтересованной в том, чтобы блокировать всякую мысль о возможности демократии в России. Во всяком случае, смысловая направленность этого понятия определяет его функцию – быть барьером против ценностных значений других, служить условием для негативной идентичности (общая сумма ответов такого рода составляет 55 %). Важно еще раз подчеркнуть, что в идее «особого пути» нет позитивного образа будущего, содержательного наполнения идеи этого «пути», национального развития, целеполагания; напротив, акцент делается на сохранении отношений подданных к власти, а не на формировании механизмов зависимости власти от населения [474].

Параметры идеологического и политического самоопределения. Комплексы общественного мнения

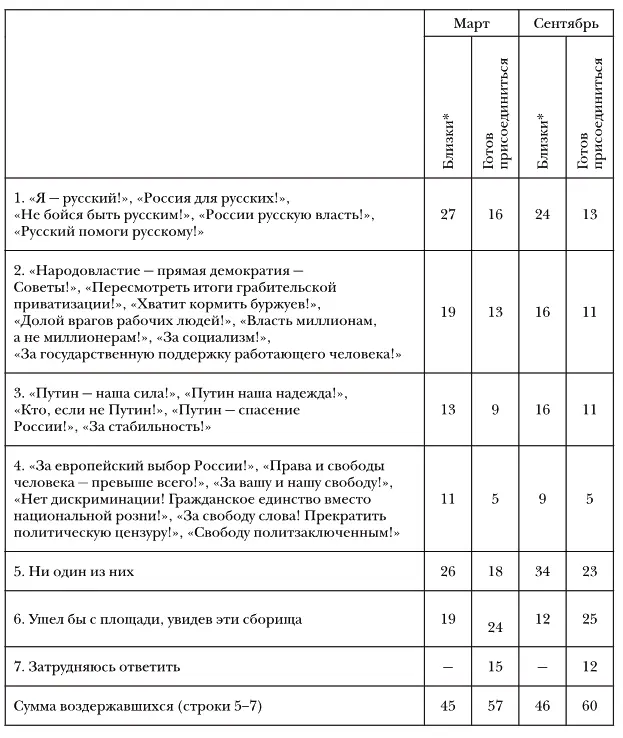

Для проверки гипотез о ведущих идеологических идентичностях российского общества в марте 2014 г. был проведен опрос общественного мнения, в ходе которого по разработанной Эмилем Паиным и его коллегами методике респондентам были заданы вопросы-тесты на идентификацию с различными политическими слоганами. В сентябре эти вопросы были повторены в регулярном ежемесячном исследовании (табл. 16 и 17). Преамбула гласила: «Представьте себе, что вы вышли на городскую площадь и там увидели колонны демонстрантов с различными лозунгами, приведенными ниже».

Таблица 16

1 . Какие из этих лозунгов наиболее близки лично вам?

2 . К колонне с какими лозунгами вы бы скорее присоединились на демонстрации или митинге? 2014 г.

N=1600, в % от числа опрошенных, ответы ранжированы; * – сумма больше 100, так как некоторые респонденты могли идентифицироваться с лозунгами разных политических течений

Результаты первого замера, проведенного незадолго до развертывания антиукраинской пропагандистской кампании, не сильно отличаются от сентябрьского опроса, когда уже стали заметны признаки ослабления поднятой пропагандой волны возбуждения. Это указывает на то, что украинский кризис слабо отразился на характере полученных данных. Во-первых, в обоих случаях сохранилась иерархия предпочтений респондентов: наибольшую поддержку получили лозунги националистов, на следующей ступеньке до и после разгара украинского кризиса остаются «левые», третью строчку занимают сторонники Путина, и лишь последнюю – либералы-западники. И все же изменения произошли, и вполне очевидные: в период «Русской весны», массовой милитаризации сознания, все идейные движения утратили часть поддержки (особенно либералы), в то время как характерная для таких условий поддержка вождистских лозунгов возросла (типа «Путин – наша сила», а также «надежда» и «спасение»). Еще заметнее увеличилась доля тех, кто не поддержал бы ни одно из идейных течений. Группа «против всех» (в табл. 16 – это позиция 5 «ни один из них») оказалась самой большой в новых условиях – это мнение назвали близким к своему 34 % респондентов.

Интерпретация этого обстоятельства может исходить из разных оснований, но я бы здесь принял во внимание лишь две версии, взаимно друг друга дополняющие: 1) выделенные на первом этапе исследования (во время «Русской зимы») и описанные в этой книге типы идеологических течений оказались нерелевантными (или не слишком значимыми) для основной массы населения, откликнувшейся на усилия милитаристской пропаганды, так как совокупность этих течений образует устойчивую систему взглядов, нормальную для «спокойного времени»; 2) для приведения общества в возбужденное состояние националистической или патриотической эйфории были использованы другие мотивы и смыслы, лишь косвенно затрагивающие перечисленные выше идеологические установки.

Пропаганда, нацеленная не только на дискредитацию самого украинского демократического движения (строительство национального, европейски ориентированного правового государства), но и на разрушение притягательности и силы европейских ценностей в целом, была направлена против российского антиавторитарного движения. Она била по другим чувствительным точкам массового коллективного сознания, более важным и лежащим глубже, чем собственно декларативная идентификация с «национализмом», «левыми», «либералами» или «провластными». Пропаганда затрагивала механизмы идентификации не просто на уровне идеологических ценностей (политические «свои/чужие»), но еще и по линии «человеческое/нечеловеческое», то есть она обратила сознание людей к значениям воспроизводства базовых представлений о норме, «естественности», жизни и смерти. Обращаясь к языку отечественной войны (речевые штампы «массовые расстрелы», украинские «фашисты», «киевские каратели», геноцид и т. п. в новостных передачах), пропаганда делала невозможной идентификацию российского обывателя с «нелюдьми» (фашисты – не люди). Точно так же и семантическое соединение темы педофилии с либерализмом, якобы массовых издевательств над детьми-сиротами из России в США с демократией, европейскими ценностями, правами человека, угрозой войны, заговором против России как страны «нормальных людей» (считающих себя таковыми, то есть отказывающимися признать «нормальность» других) и т. п. разрушало саму установку на понимание других, оборачиваясь самоизоляцией русских и утверждением самих себя в статусе исключительных людей, «последних в мире хранителей» осажденной не просто христианской веры и традиций, ценностей, а даже собственно «образа человеческого». Этот барьер между «человеческим/нечеловеческим» более важен, нежели собственно идеологические или партийные разногласия. Поэтому патриотическая мобилизация захватывает практически всю массу населения, предельные для такого воздействия масштабы интеграции (80–86 %), а не какие-то отдельные сегменты ангажированной публики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: