Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография

- Название:Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0428-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография краткое содержание

Книга исследует динамику развития российских идеологических движений в драматический период 2011–2014 гг., когда возникшие в связи с масштабными антиправительственными митингами либеральные надежды вскоре были развеяны реакцией в государственной политике, а также ростом проимперских настроений. Медиа и общество находятся в сложной взаимосвязи отражений и влияний, поэтому данная книга использует двойную призму: Интернет для авторов не только зеркало, но и один из важнейших факторов социальных процессов, оказывающий на последние существенное воздействие.

Интернет и идеологические движения в России. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Массовые демонстрации протеста в крупных городах в 2011–2013 гг. приобретали все более антипутинский, антикоррупционный и политический характер. Это было выходом на поверхность того диффузного и неоформленного недовольства властью, которое накапливалось после кризиса 2008 г. Одним из проявлений глубинного недовольства населения, при слабом осознании его причин, выступали этнические фобии – неприязни, страхи и антипатии, а их основными объектами стали кавказцы и мигранты из Средней Азии. Впрочем, эти феномены обществом, не подготовленным к осознанию природы этих напряжений, воспринимались как отдельные иррациональные эксцессы. Когда же началась имперская консолидация, то она на миг притупила не только антиправительственные настроения, но и внутрироссийские межэтнические противоречия. Это хорошо видно по материалам опросов 2014 г.

Диаграмма 1 [468]

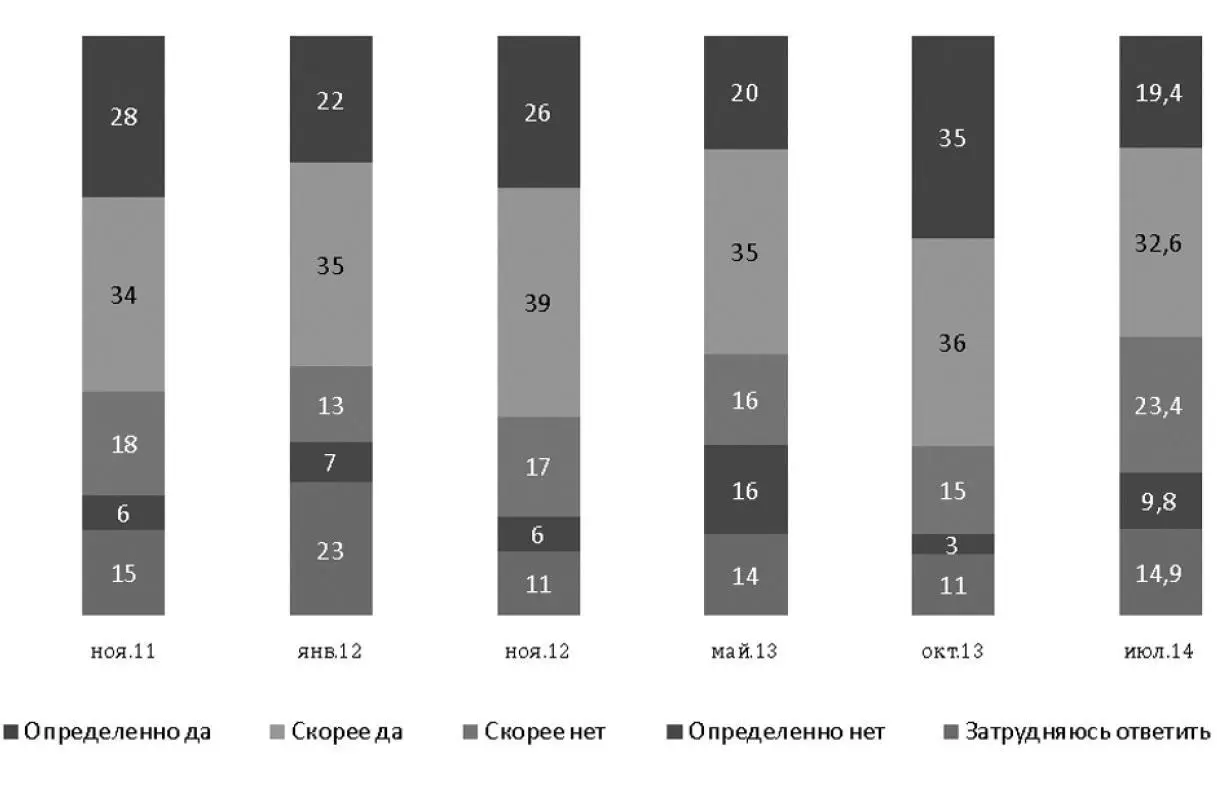

Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве?

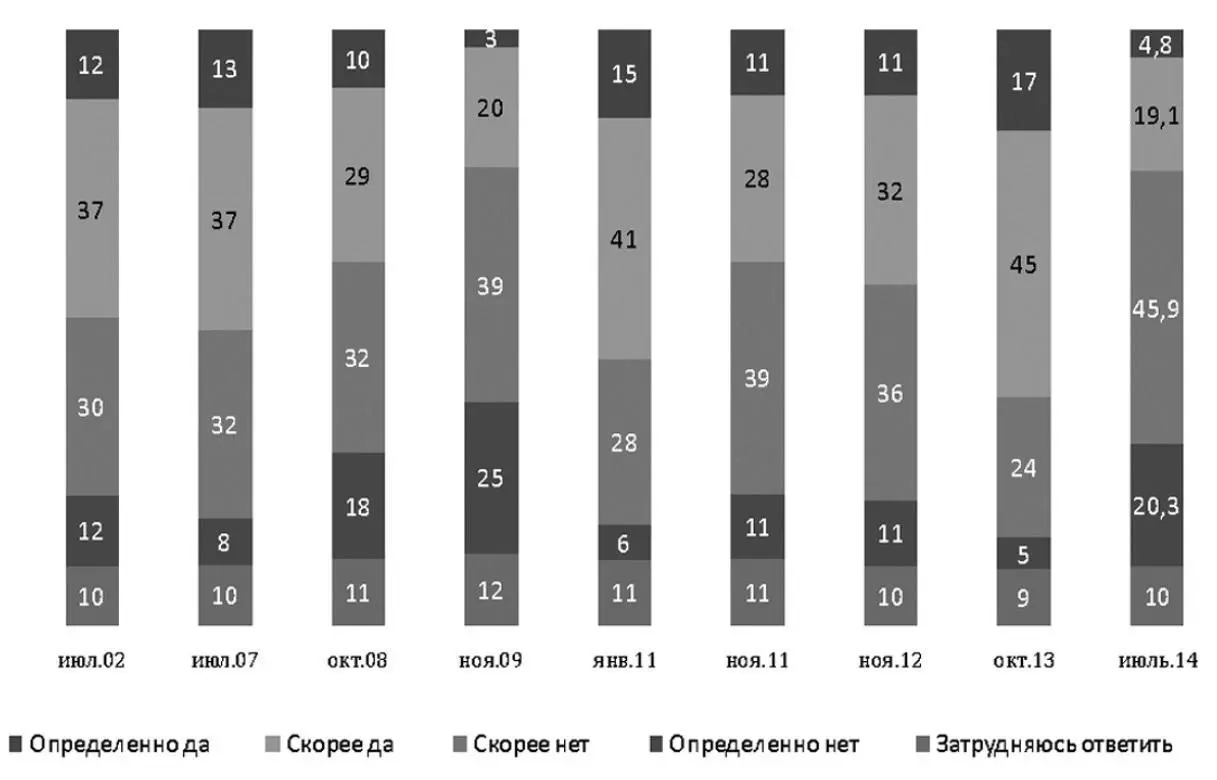

Диаграмма 2

Поддерживаете ли вы лозунг «Хватит кормить Кавказ»?

Диаграмма 3

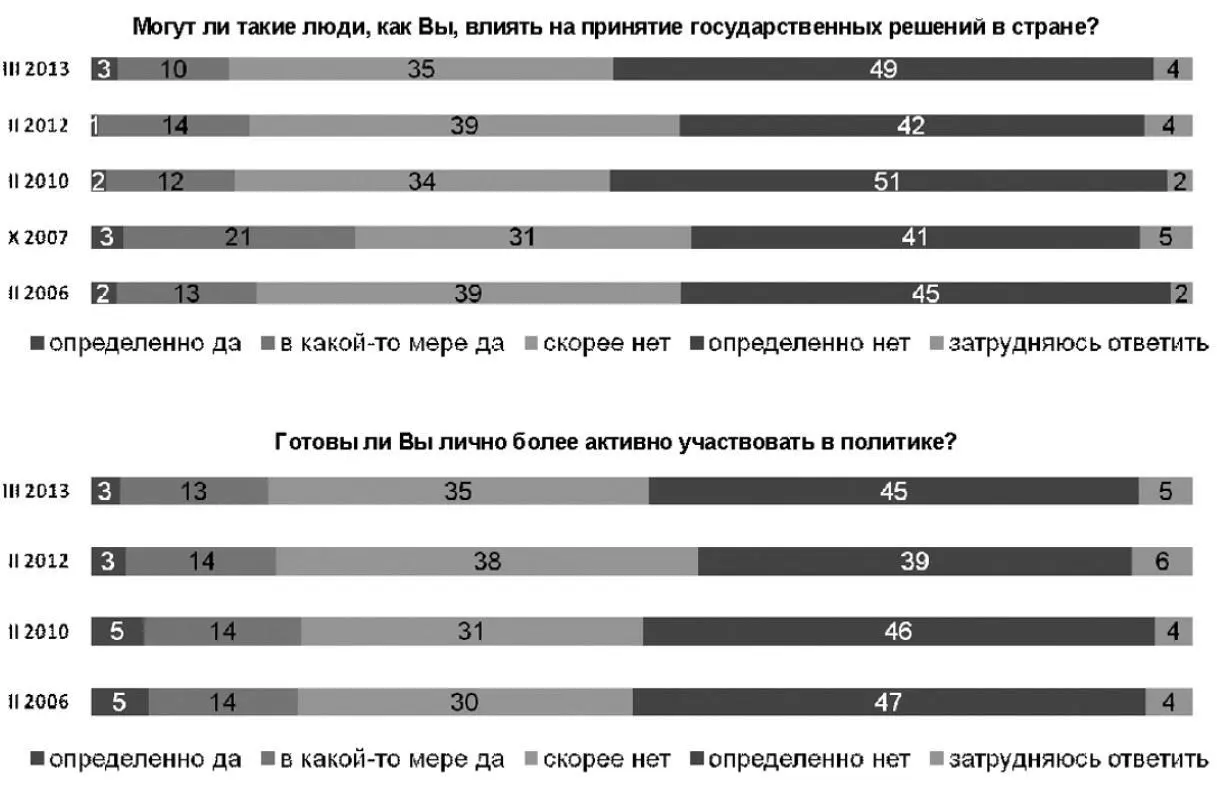

Участие в политике

Лозунг «Хватит кормить Кавказ» (диаграмма 2) на протяжении последних трех лет поддерживали от 56 % до 71 % (пик, как уже говорилось, приходится на осень 2013 г.), не поддерживают в среднем – 20–24 % (минимальный показатель неодобрения с такой постановкой вопроса получен осенью 2013 г. – 18 %). Вместе с тем украинский кризис оттянул на себя рессентимент и привел к смещению агрессии, дав рост имперских настроений.

Особенностью этого подъема ксенофобии в последние годы стало то, что максимальные показатели агрессивного национализма и нетерпимости (по крайней мере – на словах) демонстрировали группы, обладавшие наибольшими социальными ресурсами: высоким социальным положением и уровнем образования, доходами, социальным капиталом, – а значит, и бóльшими возможностями влиять на другие слои населения. (Ранее носителями ксенофобии были социальные низы и периферийные группы населения.) Риторика ксенофобии и необходимости борьбы с мигрантами была в центре предвыборных дебатов всех кандидатов на местных и региональных выборах летом 2013 г. (см. диаграмму 1).

Сам по себе подъем аморфных и нерационализируемых ксенофобных настроений, отсутствие их проработки в форме политических дискуссий отражали слабость и подавленность партийно-политических образований в России – или, если смотреть на это несколько глубже, слабость, незначимость, неавторитетность интеллектуальных, культурных и научных элит, их зависимость от государства, сохраняющуюся по инерции от советских времен. «Элиты» этого рода [469], лишенные доступа к средствам массовых коммуникаций, практически не участвуют в обсуждении не только по своей природе политических вопросов, но и шире – общественных (например, политики памяти), моральных, эстетических, религиозных и т. п. А это значит, что сохраняется или даже увеличивается разрыв между разными социальных группами, нарушены межгрупповые коммуникации в обществе, не ведется работа с соответствующими дискурсами массового сознания. Тем самым результаты интеллектуальной и духовной работы самых важных групп, держателей специализированных ресурсов знаний, техники мышления, истории, не выходят за рамки самих этих групп, не оказывают влияния на программы политических партий и общественных организаций. В итоге массовое сознание абсорбирует лишь самые простые стереотипы представлений о социальной реальности, но их концентрация с течением времени оборачивается прогрессирующей патологией знаний о действительности, о самих себе и других. Накапливающиеся мифы и предрассудки общественного мнения не просто обедняют картину современных процессов, но и ведут к умственной и моральной деградации, примитивизации общества, внешне выражающейся в форме архаизации социальных практик, структур власти и взаимодействия с ними населения.

По глубокому убеждению населения, политические партии, родившиеся из развала советской номенклатуры, были не в состоянии выражать интересы широких слоев российского общества. В общественном мнении они представали как чужеродные явления двух разновидностей: либо как образуемые Кремлем бюрократические электоральные машины, либо как клановые группировки, формирующиеся для борьбы за распределение казенного пирога или демонстрации поддержки власти.

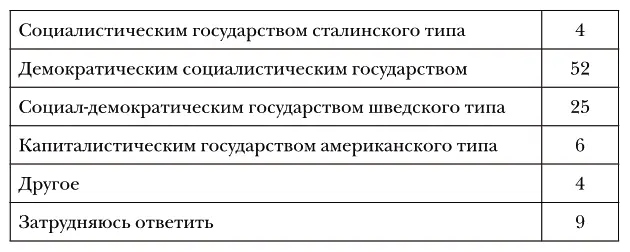

Самые ранние исследования основных идеологических ориентаций были проведены лишь весной 1990 г., когда, собственно, забрезжила перспектива радикальных институциональных изменений. В общественном мнении тогдашнего советского общества такие варианты общественно-политического и государственного устройства, как «строй свободного капитализма» (который сегодня можно было бы отождествить со взглядами либералов), были привлекательными (или казались реалистичными) всего для 6 % опрошенных. Основная же масса отдавала свои предпочтения «демократическому социализму» в духе Перестройки (52 %) или туманной «шведской» модели социал-демократии и общества благосостояния, с сильным упором на социальную справедливость, уравнительное распределение, но и на правовое государство (25 %). Возврата к сталинской системе хотели бы лишь 4 %, что, как и склонность к либерализму, можно считать взглядами маргинального меньшинства.

Таблица 5

Каким бы вы хотели видетьСоветское государство в будущем? апрель 1990 г.

N=500 человек (российская подвыборка во всесоюзном опросе), в % от числа опрошенных

К концу 1990-х гг. значительная часть населения, разочарованного результатами гайдаровских реформ, разуверившегося, дезориентированного и погрузившегося в состояние глубокой фрустрации, депрессии, отказывалась от идентификации по идеологическим или политическим критериям. На вопрос в декабре 1998 г. «Какой из действующих в России политических сил вы лично симпатизируете?» ответы распределились следующим образом: 42 % опрошенных заявили – «никакой» (а вместе с теми, кто затруднился с ответом, доля таких «индифферентных» составила 58 %); 22 % – «коммунистам»; «демократам» (то есть остаткам партии реформаторов, «правым») – 10 %. Свою близость к «патриотам» (национал-патриотам или «крайне правым») обозначили 3 % опрошенных; столько же – к «правым центристам» (3 %); к «социалистам» и «левым центристам» еще меньше – 2 % и 1 % соответственно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: