Сергей Козлов - Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1]

- Название:Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-128-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Козлов - Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1] краткое содержание

За исходную точку взят 1701 г. - год создания Петром I летучего корпуса - корволанта - для борьбы с противником на путях снабжения армии. Далее подробно описаны действия партизанских отрядов и летучих корпусов в ходе Отечественной войны 1812 г., специальные действия которых определили исход войны. Излагается история возникновения, подготовки и применения казачьих подразделений пластунов, как на Кавказе, так и в годы Крымской (1853-1856) и Турецкой кампании (1877-1878). Описаны опыт применения партизан в русско-японской войне (1904-1905) и в годы Великой войны (1914-1918). Приведены примеры действий партизанских формирований в годы Гражданской войны в России (1918-1920) как Красной, так и Белой армий. Рассказывается о создании первых штатных разведывательно-диверсионных формированиях РККА, созданных в период 1934-1938 гг. Описан опыт партизанских действий, которые вел в ходе Гражданской войны в Испании партизанский корпус, созданный под руководством советников советской военной разведки, дан анализ действий советской войсковой разведки в период военного конфликта на реке Халхин-Гол, а также применения разведывательно-диверсионных лыжных отрядов в период Финской кампании. Приводятся меры, которые выполняло ГРУ в предвоенный период по усилению военной разведки.

Книга представляет интерес как для специалистов, так и для самого широкого круга читателей.

Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Генерал-Майор Мелиссино, когда австрийские посты в ночь на 12 число [июля], воспользовавшись бурею, сопровождаемою градом и дождем, оставили поспешно свои посты, устроя разломанный через реку Пину мост, отправил для поиска неприятеля и занятия местечка Янова небольшой отряд под командою Серпуховского драгунского полка Полковника Князя Жевахова, по прибытии его к оному был встречен 3 эскадронами из авангарда Генерала Габлинца.

Полковник Князь Жевахов разбил неприятельские эскадроны и, положа до 50 человек на месте, взял 32 человека и 1 Штаб-Офицера Майора Зейдлица в плен, который от тяжких ран помер. С нашей стороны потеряно 15 человек драгун и несколько тяжелораненых.[...]

Генерал Граф Ренье, находясь со вверенным ему войском в местечке Холмске, поспешал на помощь и находился уже в Антополе, но, осведомившись от бегущих своих о нанесенном отдельному его корпусу поражении, начал немедленно отступать и, собирая все обывательские подводы, отошел в тот же день до местечка Холмска, где, остановясь несколько часов, продолжал отступление на Селец, Пружаны к Сло-ниму. Отряженные от меня в тот же день с легкой кавалериею Генерал-Майоры Граф Ламберт и Чаплиц беспрестанно его тревожили, взяли много пленных и истребили большую часть их обозов.

Донеся всеподданнейше ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, долгом поставляю изъявить перед лицом ВАШИМ достойную хвалы отличную ревность и мужество предводимых мною войск и поднести список отличившимся в сем деле Генералам, Штаб и Обер-Офицерам, заслуживающим Монаршее ВАШЕ благоволение.

Донесение А.П. Тормасова от 2 (14) августа 1812» 33.

На центральном направлении

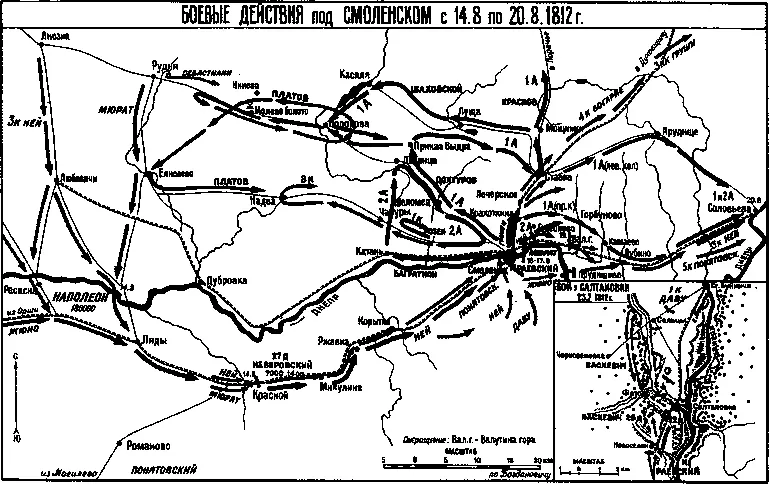

Тем временем, успешно уклоняясь от генерального сражения, 1-я и

2-я Западные армии в период с 20 по 22 июля 1812 года прибыли в Смоленск. Но в Смоленске возникли разногласия между Багратионом и Барклаем-де-Толли. Барклай-де-Толли предлагал 2-й Западной армии прикрыть Московское направление, а 1-й Западной армии сместиться для сближения с отдельным пехотным корпусом Витгенштейна и угрожать коммуникациям неприятеля с севера. Багратион предлагал провести совместные наступательные действия от Смоленска в направлении центральной группировки Великой армии.

Видимо, понимая, что споры могут затянуться, а отдельный пехотный корпус Витгенштейна слишком оторван от сил 1-й Западной армии, 21 июля 1812 года по приказу командующего 1-й Западной армией М.Б. Барклая-де-Толли для воздействия на левый фланг Великой армии, истребления партий неприятельских фуражиров и установления связи с корпусом графа П.Х. Витгенштейна был создан летучий корпус генерал-майора Ф.Ф. Винцингероде. В состав корпуса вошли драгунский, три казачьих и один калмыцкий полк.

Барклай-де-Толли вспоминал о задаче, поставленной летучему корпусу: «Я поручил генералу Винцингероде начальство над войсками, собранными между Поречьем и Духовщиной, состоящими из одного драгунского и трех казачьих полков. Он обязан был прикрывать с сими войсками дорогу к Духовщине и Белой, освободить Велижский уезд от набегов неприятеля и наблюдать за ним в Поречье, Сураже и Витебске» 34. В своих записках А.Х Бенкендорф, служивший в этом отряде, дополняет Барклая-де-Толли: «Назначение указанного отряда было служить для связи между большой армией и армией под командой графа Витгенштейна, охранять внутренность страны от неприятельских отрядов и фуражиров и действовать в зависимости от обстоятельств на сообщения французской армии, не теряя из виду движений графа Барклая-де-Толли».

Как пишет Н.П. Грюнберг в статье «История 1812 года и “Записки Бенкендорфа”»: «Летучий корпус надежно прикрыл правый фланг армии, угрозу в направлении к Витебску обозначил, Велижский уезд, и не только эту местность, от мелких банд мародеров очистил, с Витгенштейном связь установил, отвлек на себя значительные силы Великой армии».

После оставления Смоленска «отряд Винцингероде оказался в сложном положении, но сразу же начал отход на соединение с Барклаем по крутой дуге севернее его маршрута. Винцингероде старается сохранить изначальную позицию флангового прикрытия русских армий. Попутные партизанские действия отряда (иногда разбивающегося на «партии», что способствовало сокрытию истинной численности, иногда собирающего все силы воедино) делают еще более значительным этот беспримерный марш отряда, изначально изолированного на занятой противником территории» 35.

Штурм города

На военном совете в Смоленске «генеральская оппозиция» поддержала план Багратиона. Из-за разногласий в командовании обе армии, выполнив с 26 июля по 2 августа ряд маршей и контрмаршей в треугольнике Смоленск—Рудня—Поречье, получили известие о движении Наполеона на Смоленск. После этого русские армии устремились навстречу противнику. На помощь отряду Неверовского, оборонявшему город, к полудню 15 августа прибыл 7-й пехотный корпус генерала Н.Н. Раевского. Раевский избрал для защиты Смоленска тактику активной обороны, заняв на угрожаемых участках полуразрушенные укрепления XVI—XVII веков. ^

В Смоленске произошло первое серьезное столкновение армий противников. Однако и здесь русские не дали втянуть себя в генеральное сражение. Прибыв 15 августа после 19.00,1-я и 2-я Западные армии сосредоточились на правом берегу Днепра. Оценив обстановку, командование осознало опасность фланговых обходов противника и высокую вероятность уничтожения их. В этой связи Барклай-де-Толли приказал командиру 6-го пехотного корпуса генералу Д.С. Дохтурову сменить части корпуса Раевского.

К 12.00 16 августа Наполеон, ожидавший, что подходящие к городу русские армии втянутся в бой и таким образом он получит наконец долгожданное генеральное сражение, к полудню понял, что русские снова отходят. Штурм начался к 16.00. Вот свидетельство очевидца этого сражения, в котором русские потеряли 11 620 убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести. По русским источникам, французы потеряли около 14 000 человек, по французским — 6000. Об ожесточенности Смоленского сражения 16—17 августа 1812 года писал очевидец: «Русские не отступали ни на шаг, дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы... Наконец, утомленный ратоборством нашим, Наполеон приказал жечь город, которого не мог взять грудью... И дома, церкви и башни обнялись пламенем... Опламененные окрестности, густой, разноцветный дым, багровые горы, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей... — вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух, что раздирало сердце! Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь, одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву» 36.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Сергей Козлов - Исторические предпосылки создания спецназа, 1701-1941 гг. [том 1]](/books/608546/sergey-kozlov-istoricheskie-predposylki-sozdaniya-spetsnaza-1701-1941-gg-tom-1.webp)