Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Название:Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Параллель

- Год:2013

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-98901-116-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) краткое содержание

В коллективной монографии анализируется советская государственная политика хозяйственного освоения Сибири, связанная с принятием мобилизационных решений, необходимых для модернизационного преобразования экономики региона на базе индустриализации. Подчеркивается, что в ХХ столетии активно происходило социально-экономическое развитие всё более новых районов Сибири, богатых минерально-сырьевыми и прочими природными ресурсами. Особое внимание уделено мобилизационному характеру освоения северных районов, где создавались достаточно эффективные территориально-производственные комплексы и объединения, менявшие коренным образом не только экономический, но и цивилизационный облик региона. В целом авторы монографии представляют Сибирь в советский период как активно развивающуюся территорию, на которой поэтапно с запада на восток реализовывались крупные социально-экономические программы национального значения, осваивались уникальные месторождения полезных ископаемых, строились новые населенные пункты, в которых формировался преимущественно урбанистический образ жизни населения.

Монография адресована специалистам, учащимся и всем интересующимся историей Сибири.

Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во второй половине 1941 г. массовые призывы горожан и сельчан на предприятия и в учебные заведения трудрезервов стали основной формой комплектования заводских коллективов не только на общесоюзном, но и региональном уровне. Данное явление было характерно также для Сибири, где накануне войны численность неработающего населения в возрасте от 16 до 59 лет достигала примерно 1 млн чел. В связи с эвакуацией оно стало пополняться мигрантами из европейской части страны. На 1 января 1943 г. количество трудоспособных эвакуантов, прибывших за Урал, составляло 456 тыс. чел. [207]. Привлечение этих контингентов к производственной деятельности создавало условия для обеспечения кадрами отраслей военной индустрии. За второе полугодие 1941 г. в промышленность, строительство и транспорт Новосибирской области преимущественно из числа эвакуантов и местных горожан было мобилизовано 127,7 тыс. чел. [208]. В Алтайском и Красноярском краях, Омской и Иркутской областях мобилизация данных трудовых ресурсов в индустриальную экономику также имела большое значение для восстановления ее кадрового потенциала. Помимо этого, в учебные заведения трудрезервов, действовавшие на базе заводов и фабрик, призывалась несовершеннолетняя молодежь. За 1941 г. в РУ, ЖУ и школы ФЗО Сибири поступили 50,8 тыс. юношей и девушек [209]. Более половины из них являлись выходцами из сельских районов региона.

Формирование рабочих кадров предприятий сибирского оборонно-промышленного комплекса также осуществлялось в основном за счет трудовых мобилизаций. С 27 сентября 1941 по 14 февраля 1942 г. по решениям Новосибирского обкома ВКП (б) и облисполкома на комбинат № 179 было призвано 11429 чел., в том числе для обеспечения эксплуатации предприятия – 8942 чел. [210]. В сентябре 1941 г.

Омский горком комсомола по заданию обкома партии организовал мобилизацию 700 комсомольцев на завод № 29 [211]. Во втором полугодии 1941 г. комсомол Красноярского края направил в ведущие отрасли промышленности более 6,5 тыс. чел. [212]. В это время на предприятия Иркутска по призыву горкома ВЛКСМ поступили 6,8 тыс. девушек [213]. В целом мобилизационные кампании по вовлечению рабочей силы в военное производство санкционировались не только решениями правительства, но и местных партийных и комсомольских органов, исполкомов советов. Хаотичность данных мер, инициировавшихся на различных «этажах» госаппарата, вынудили высшее руководство страны сделать выбор в пользу максимальной централизации механизмов формирования трудовых коллективов предприятий.

В начале 1942 г. под практику трудовой мобилизации была подведена общесоюзная нормативно-правовая база. По Указу ПВС СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет (с сентября 1942 г. – до 50 лет) подлежали призыву в первую очередь в оборонную, металлургическую, химическую и топливную промышленность только по решениям СНК СССР. От обязательного набора на предприятия освобождались женщины с детьми до восьми лет (с августа 1943 г. – до четырех лет) и молодежь от 16 до 18 лет, поступавшая в учебные заведения гострудрезервов. Остальные трудоспособные горожане, в случае уклонения от мобилизации, подвергались по приговору народного суда принудительным работам по месту жительства на срок до 1 года.

Результативность призыва неработающего населения на предприятия зависела от степени его учета планово-распределительными органами. После принятия указа от 13 февраля 1942 г. Комитет по распределению рабочей силы был реорганизован в Комитет по распределению и учету рабочей силы. Одной из его основных функций стало выявление трудового потенциала во всех неоккупированных регионах по данным карточных бюро и домоуправлений в городских поселениях, сельсоветов – в колхозах и совхозах. С 1944 г. для улучшения учета дополнительных рабочих рук была введена обязательная регистрация незанятых горожан. В 1943 г. в СССР было учтено 628 тыс. незанятых горожан, в том числе 263 тыс. женщин с детьми в возрасте от 4 до 8 лет, в 1944 г. – 614 и 353 тыс. соответственно. На начало 1943 г. в селах страны числилось 16853,5 тыс. мужчин и женщин мобилизационного возраста, не работающих на предприятиях и в учреждениях, а также 3700,0 тыс. подростков [214]. Следовательно, учет трудовых ресурсов позволял центральным и местным органам власти выявлять резервы рабочей силы для их последующей мобилизации.

Всего за период действия указа от 13 февраля 1942 г. в промышленность, строительство и на транспорт непосредственно и через систему гострудрезервов были мобилизованы миллионы новых работников. С февраля 1942 по июль 1945 г. в неоккупированных районах СССР на предприятия по линии Комитета и НКО поступили 4,6 млн чел., в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО – 2,1 млн чел. [215]. В целом в военное производство было привлечено 6,7 млн чел. Однако эти данные не охватывают население, призывавшееся местными органами власти без санкции Совнаркома СССР. Следовательно, конечные масштабы мобилизационных мероприятий, очевидно, заметно превышали приведенный показатель.

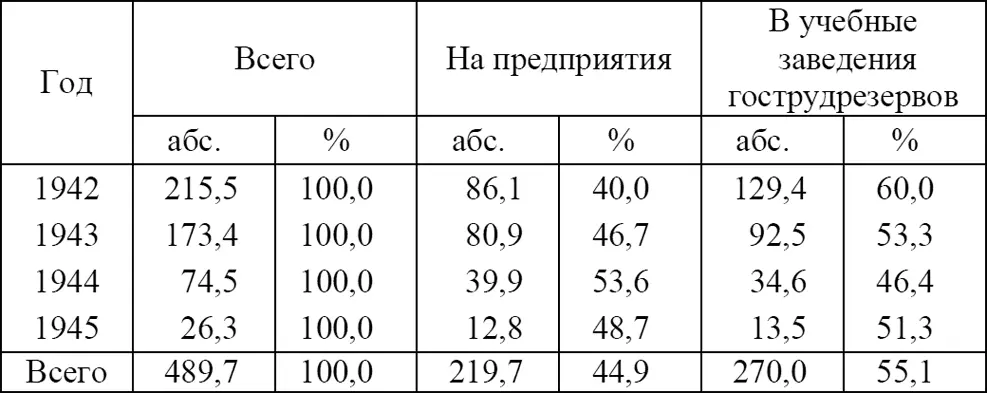

Интенсивные призывы незанятых горожан и сельчан на производство имели большое значение, особенно в восточных районах СССР, где находилась основная военно-промышленная база страны. К тому же в глубоком тылу на протяжении всей войны сохранялись значительные резервы рабочей силы. В начале 1942 г. в городах Западной Сибири насчитывалось более 225 тыс. неработающих женщин. По данным 15 марта 1944 г. в Новосибирске численность незанятого населения в возрасте от 14 до 55 лет составляла 37,8 тыс. чел., на 20 февраля 1945 г. – 29,4 тыс. [216]. Трудовые мобилизации способствовали направлению этой потенциальной рабочей силы в отрасли индустриальной экономики. В 1942–1945 гг. на предприятия и в учебные заведения гострудрезервов Сибири было призвано около 490 тыс. чел. (табл. 1). Большая часть людских ресурсов направлялась в региональную экономику через ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО, что было нетипично для страны в целом. В то же время рабочая сила привлекалась на предприятия также по линии НКО и инициативе местных органов власти. В связи с этим численность мужчин и женщин мобилизационного возраста, поступивших непосредственно в ведущие отрасли народного хозяйства, в целом по Сибири также превышала количество юношей и девушек до 18 лет, призванных в учебные заведения трудрезервов.

Таблица 1. Мобилизация населения на предприятия и в учебные заведения гострудрезервов Сибири в 1942–1945 гг., тыс. чел. [217]

Основную массу мобилизованного населения составляли женщины, подростки и молодежь, мужчины, негодные к службе в действующей армии. В 1942–1944 гг. в тыловых регионах страны около 60 % этих трудовых ресурсов было вовлечено в военную экономику из сельской местности, в том числе на предприятия – 50,4 %, в РУ, ЖУ и школы ФЗО – 69,8 % [218]. Данная ситуация была характерна и для Сибирского региона, где из деревни на производство поступила большая часть новых работников. В 1942 г. сельчане составляли около половины всех мобилизованных, в 1943 г. – уже две трети. В 1944 г. доля выходцев из деревни сократилась примерно до 60 % (см. табл. 2). При этом если среди рабочих, прибывших в порядке призыва на заводы, преобладали горожане, то в составе учащихся училищ и школ трудрезервов – сельские жители. Большинство военнообязанных, отправленных на работу в народное хозяйство также являлись сельчанами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: