Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Название:Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Параллель

- Год:2013

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-98901-116-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) краткое содержание

В коллективной монографии анализируется советская государственная политика хозяйственного освоения Сибири, связанная с принятием мобилизационных решений, необходимых для модернизационного преобразования экономики региона на базе индустриализации. Подчеркивается, что в ХХ столетии активно происходило социально-экономическое развитие всё более новых районов Сибири, богатых минерально-сырьевыми и прочими природными ресурсами. Особое внимание уделено мобилизационному характеру освоения северных районов, где создавались достаточно эффективные территориально-производственные комплексы и объединения, менявшие коренным образом не только экономический, но и цивилизационный облик региона. В целом авторы монографии представляют Сибирь в советский период как активно развивающуюся территорию, на которой поэтапно с запада на восток реализовывались крупные социально-экономические программы национального значения, осваивались уникальные месторождения полезных ископаемых, строились новые населенные пункты, в которых формировался преимущественно урбанистический образ жизни населения.

Монография адресована специалистам, учащимся и всем интересующимся историей Сибири.

Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири. Программы и практики советского периода (1920-1980-е гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весной 1962 г. были предприняты попытки стимулировать производство продуктов животноводства путем подъема государственных закупочных цен. Цены на скот и птицу увеличили на 35 %, на животное масло – на 10 и на сливки – на 5 %. Для колхозов Сибири повышение закупочных цен имело большое значение, так как денежные поступления от реализации государству продукции животноводства в данный период составляли уже более половины всех их доходов. В 1961 г. в сельхозартелях Западной Сибири они равнялись в среднем 46 %, в 1962 г. – 61, в 1963 г. – 78 %. Убытки, которое понесет государство от увеличения закупочных цен, предполагалось компенсировать за счет подъема 1 июня 1962 г. розничных цен на мясные продукты в среднем на 30 % и животное масло – на 25 % [413]. Проведение этой меры возмутило основную массу горожан. 2 июня 1962 г. в Новочеркасске милицией была расстреляна демонстрация протестовавших против нее рабочих.

С целью увеличения кормовой базы животноводства мартовский (1962 г.) пленум ЦК партии предложил ликвидировать посевы трав и вместе с ними чистые пары и использовать высвобождавшуюся площадь под пропашные культуры, в первую очередь кукурузу, зернобобовые и свеклу. В прессе данную акцию назвали «вторая целина». Решительным сторонником замены паро-травопольных севооборотов пропашными являлся директор Алтайского НИИСХОЗа Г. А. Наливайко, идеи которого высоко оценивал Н. С. Хрущев. По совету ученого в 1960 г. руководство Алтайского края дало указание отвести в этом году под пропашные культуры 423 тыс. га паров и неурожайных кормовых посевов [414]. В начале 1960-х гг. посевные площади зернобобовых в колхозах и совхозах Западной Сибири возросли более чем в 2,5 раза. Вреда от масштабного распространения пропашных культур оказалось больше, чем пользы. Для их успешного возделывания в условиях Сибири требовалось много удобрений, химикатов для борьбы с сорняками и болезнями растений, специальная техника, поливные системы, но большинство хозяйств не располагало этими средствами в достаточном количестве. Урожайность и валовые сборы зернобобовых культур и свеклы оказались крайне низкими. Из-за шаблонного внедрения и дефицита соответствующих агротехнических средств широкомасштабное внедрение пропашных севооборотов приводило не к наращиванию, а к истощению почвенного плодородия.

Нарастающее падение плодородия почв вело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. В 1961 г. валовой сбор зерна в Западной Сибири сократился по сравнению с предыдущим годом на 11 %, в засушливом 1962 г. – еще на 21 %. Результатом ошибочных подходов к агротехнике целинного земледелия стала катастрофическая засуха 1963 г. Свою лепту в ухудшение ситуации внесли «черные бури». В Алтайском крае в этом году ими были уничтожены и сильно повреждены 657,9 тыс. га посевов, в т. ч. 583,1 тыс. га зерновых культур [415]. В итоге в среднем по региону с гектара собрали 3,7 ц зерновых. В ряде хозяйств Алтайского края сбор с гектара колебался в пределах 1–2 ц. В Купинском районе Новосибирской области урожайность зерновых культур составила 2 ц/га, в т. ч. пшеницы – 1,9, ячменя – 1,8, овса – 2,7, проса – 2,5, гречихи – 0,3, гороха – 0,8, кормовых бобов – 1,1 ц/га. Урожайность картофеля была равна 18,8 ц/га, зеленой массы кукурузы – 41,7, сахарной свеклы – 25,3, овощей – 19,3 ц/га [416]. В 1963 г. хозяйства Алтайского края, Омской и Новосибирской областей собрали только 3432,3 тыс. т хлеба, что было в 2,2 раза меньше уровня 1962 г., в 3,6 раза – 1958 г., в 4 раза – 1956 г. и в 1,2 раза – 1953 г. Валовый сбор 1963 г. в целом по Западной Сибири уступал показателям 1953 г. 21 %, в Омской области – 46 %. В СССР зерна в 1963 г. собрали на 23 % меньше, чем в 1962 г., но на 30 % больше, чем в 1953 г. (см. табл. 3).

Кризис зернового производства начала 1960-х гг. оказался в сибирских регионах более глубоким, чем в других целинных районах и в стране в целом. Если в СССР в 1959–1963 гг. среднегодовые валовые сборы хлеба превышали показатели 1954–1958 гг. на 11 %, в РСФСР и Казахской ССР – на 14 [417], то в Сибири они снизились на 12 %. Спад производства хлеба в данном регионе обусловливался в первую очередь кризисом зернового хозяйства в колхозах и совхозах Западной Сибири, где в 1959–1963 гг. сборы зерновых культур в среднем за год были ниже показателей предшествующего пятилетия на 17 %. В Восточной Сибири погодные условия для выращивания зерновых в данное пятилетие оказались более благоприятными, чем в предыдущее. Однако среднегодовой валовой сбор зерна в регионе вырос только на 8 % (см. табл. 3).

Снижение валовых сборов в Западной Сибири повлекло сокращение государственных хлебозаготовок. В хозяйствах этого региона в 1959–1963 гг. среднегодовое количество поставляемого государству зерна снизилось относительно показателей 1954–1958 гг. на 37 %. В 1963 г. от колхозов и совхозов Алтайского края, Омской и Новосибирской областей государство получило только 483 тыс. т, или в 16,3 раза меньше, чем в 1956 г. [418]В Сибири и по стране в целом стала ощущаться нехватка не только фуражного, но и продовольственного зерна.

В 1964 г. в стране было собрано и заготовлено рекордное количество хлеба – 152 071 тыс. и 68 275 тыс. т соответственно (в 1958 г. – 141 216 тыс. и 56 864 тыс. т). Хозяйства Западной Сибири сдали в этом году в государственные фонды 6998 тыс. т хлеба. Это количество зерна, хотя и превышало уровень 1963 г. в 9,5 раз, тем не менее, оказалось заметно меньше объемов, поставлявшихся государству в наиболее урожайные годы целинной кампании. Однако 1965 г. для Западной Сибири вновь оказался недородным. Урожайность зерновых составила 4,8 ц/га, а валовой сбор 6471 тыс. т, что было ниже, чем в не самом урожайном предыдущем году в 2,1 раза. В итоге среднегодовой валовой сбор зерна в Западной Сибири в первом пятилетии 1960-х гг. оказался в 1,5 раза ниже, чем во втором пятилетии 1950-х гг. В целом по СССР темпы среднегодового прироста валовой продукции земледелия снизились в 1961–1965 г. по сравнению с 1956–1960 гг. с 6,8 до 2,8 % [419].

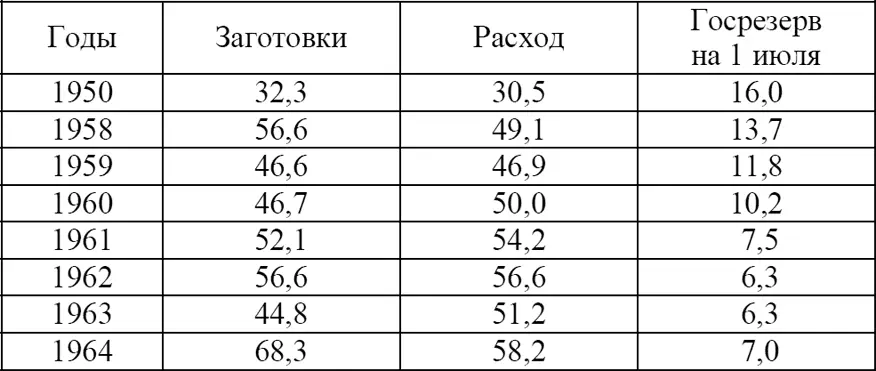

Снижение объемов хлебозаготовок заставило правительство «распечатать» стратегический зерновой госрезерв. Расход зерна стал превышать заготовки уже в 1959 г. (табл. 6). По мнению И. Е. Зеленина, именно с этого года следует начинать отсчет «проедания» государственного резервного фонда зерна, а с начала его импорта в 1963 г. – сокращения золотого запаса страны [420].

Таблица 6. Зерновые ресурсы СССР в 1950–1964 гг. (млн т) [421]

Периодические недороды кормовых культур и сокращение объемов фуражного зерна не могли не повлиять и на ситуацию в животноводстве. В начале 1960-х гг. темпы прироста поголовья скота и производства животноводческой продукции отличались нестабильностью. Значительное уменьшение поголовья скота, особенно свиней, произошло в неурожайном 1963 г. В колхозах и совхозах Западной Сибири (без Тюменской области) число свиней за этот год сократилось в 3,8 раза, в Омской области – в 3,7 раза, в Алтайском крае – в 5,9 раз. Поголовье овец и коз в хозяйствах этих же категорий Западной Сибири уменьшилось на 17,5 %, КРС – на 8,3, коров – увеличилось на 0,3 % [422].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: