Елена Гороховская - Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология

- Название:Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2015

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3642-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Гороховская - Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология краткое содержание

Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

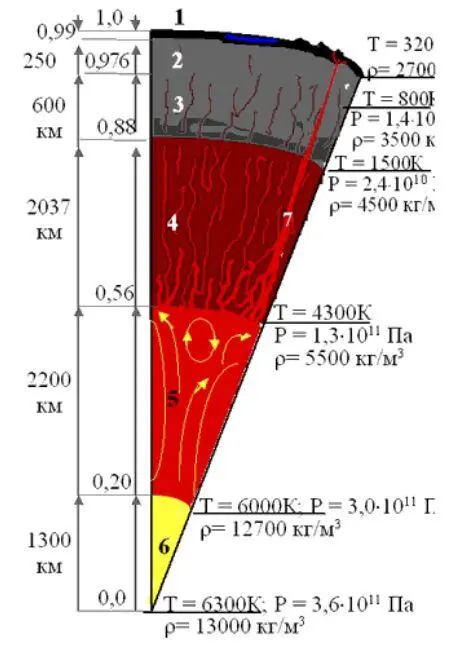

Согласно большинству физических моделей, подтвержденных данными геофизических исследований, Земля обладает внутренним ядром радиусом около 1221 км, состоящим из нескольких твердых слоев железа с различной степенью ориентации кристаллов, окруженным внешним жидким ядром толщиной 2225 км. Предполагается, что оно состоит, в первую очередь, из сплавов железа, никеля, сульфида железа FeS (4 %) и других металлов и тяжелых химических элементов и соответствует по составу железным метеоритам. Оценки температура в центре Земли порядка 5000 oC (они колеблются в диапазоне от 4000 до 6000 oC).

Проблема происхождения магнитного поля Земли(Земля действует как гигантский магнит) до настоящего времени не может считаться окончательно решенной, общепринятым является представление, что магнитное поле Земли генерируется вращением насыщенной железом жидкости внешнего ядра. «Почти общепризнанной является гипотеза магнитного гидродинамо . Тепловая конвекция, то есть перемешивание вещества во внешнем ядре, способствует образованию кольцевых электрических токов. Скорость перемещения вещества в верхней части жидкого ядра будет несколько меньше, а нижних слоев – больше относительно мантии в первом случае и твердого ядра – во втором. Подобные медленные течения вызывают формирование кольцеобразных (тороидальных) замкнутых по форме электрических полей, не выходящих за пределы ядра.

Рис. 12.1. Внутреннее строение Земли 3 3 Рисунок взят из [Румянцев] (комментирующая подпись изменена в соответствии с данным текстом)

1. Кора. 2. Часть верхней мантии выше астеносферы, входящей в состав литосферы. 3. Часть верхней мантии ниже астеносферы. 4. Мантия нижняя. 5. Внешнее ядро. 6. Внутреннее ядро. 7. Мантийный плюм

Благодаря взаимодействию тороидальных электрических полей с конвективными течениями во внешнем ядре возникает суммарное магнитное поле дипольного характера, ось которого примерно совпадает с осью вращения Земли… В рамках этой картины можно построить модель инверсий магнитного поля. Токовая, а следовательно, и магнитная переменная колеблются сначала около некоторого стационарного состояния, а затем, увеличивая амплитуду, внезапно начинают испытывать колебания уже вокруг другого стационарного состояния (по Т. Рикитаки, 1968)… В реальном магнитном поле Земли время, в течение которого происходит изменение знака полярности, может быть как коротким, вплоть до тысячи лет, так и составлять миллионы лет» [Кадик, Кусков].

Внешняя «каменная» оболочка Земли называется литосферой.Она включает земную коруи верхний слой мантии (субстрат), находящийся над астеносферой, о которой речь пойдет ниже (до 60-х гг. XX в. литосфера понималась как синоним земной коры).

Земная кора(и литосфера в целом) – это, во- первых, продукт дифференциации вещества мантии, т.е. разделения этого вещества по плотности. Более легкоплавкое и менее плотное вещество, в соответствии с законом Архимеда, всплывало сквозь толщу мантии и сформировало первичные, изверженныегорные породы, образовавшиеся при охлаждении и затвердевании магмы , (из нее формируются граниты и базальты). Вторичные, осадочныегорные породы образовывались в результате эрозии и накопления осадков на дне водоемов. Осадочные породы почти полностью покрывают поверхность суши, формируя (в числе прочего) значительную часть высочайших горных систем. Это означает, что порода, из которой слагаются ныне вершины Альп и Гималаев, когда-то формировались под водой, ниже уровня моря» [Еськов, с. 35].

Плотность литосферы 2,8 г/см 3Земная кора почти наполовину состоит из кислорода и более чем на четверть из кремния. Значительная доля принадлежит также алюминию, магнию, кальцию, натрию и калию. Кислород, кремний, алюминий дают наиболее распространённые в коре соединения – кремнезём (SiO 2) и глинозём (A1 2O 3). Мантия состоит преимущественно из тяжёлых минералов, богатых магнием и железом. Они образуют соединения с SiO 2(силикаты). В общем случае в строении коры Земли выделяют 3 слоя: осадочных горных пород, гранитов под материками (в океанической коре этот слой отсутствует) и, под ними, плотных базальтов (разделение на слои с таким названием не означает, что породы действительно имеют состав гранитов или базальтов, это только значит, что по сейсмическим характеристикам, т.е. по скоростям прохождения сейсмических волн через этот слой они сходны с соответствующими породами).

Земная кора имеет сложный рельеф . Она имеет толщину 4–6 км под океанами и 30— 70 км под материками. В рельефе суши различают горные системы, плоскогорья и равнины, а также подчиненные им формы. При этом, под горами находится приблизительно симметричная часть горы (эффект «зеркального отражения»), что объясняется теорией изостазии , говорящей, что горы, подобно плавающим айсбергам, должны иметь соответствующую подземную часть: по закону Архимеда вес погруженного тела (коры) равен весу вытесненной им жидкости – мантийного вещества (как уже было сказано, на больших временах (сотни миллионов лет) вещество Земли ведет себя как вязкая жидкость), при этом плотность пород высоких гор ниже плотности равнинных пород.

Область между корой и ядром называется мантией. В мантии температура везде ниже температуры полного расплавления слагающего её материала. Под материковой корой она предполагается близкой к 600— 700 oС. В астеносфере температура, по-видимому, близка к точке плавления (1500— 1800 oС). В более глубоких слоях мантии из-за повышения давления ее температура оказывается опять выше ее температуры плавления и она становится более твердой (как стекло, т.е. ее вязкость возрастает на много порядков): материал мантии был бы расплавлен, если бы не высокое давление, вследствие которого вся мантия находится в твёрдом кристаллическом состоянии, за исключением, вероятно, астеносферы (агрегатное состояние вещества земных недр обусловлено наличием высоких температур и давлений).

12.4. Тектоника литосферных плит

Рассмотрев общую структуру Земли обратимся к наиболее важным для обитателей Земли представлениям теории тектоники литосферных плит – крупных, до многих миллионов км 2, глыб земной литосферы, фундамент которых образуют сильно смятые в складки магматические, метаморфизированные и гранитные породы, прикрытые сверху 3–4 километровым «чехлом» осадочных пород. Рельеф платформы составляют обширные равнины и отдельные горные хребты. Ядром каждого материка является одна или несколько древних платформ, окаймленных горными хребтами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: