Елена Гороховская - Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология

- Название:Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2015

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3642-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Гороховская - Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология краткое содержание

Концепции современного естествознания. Часть 2. Биология и геология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

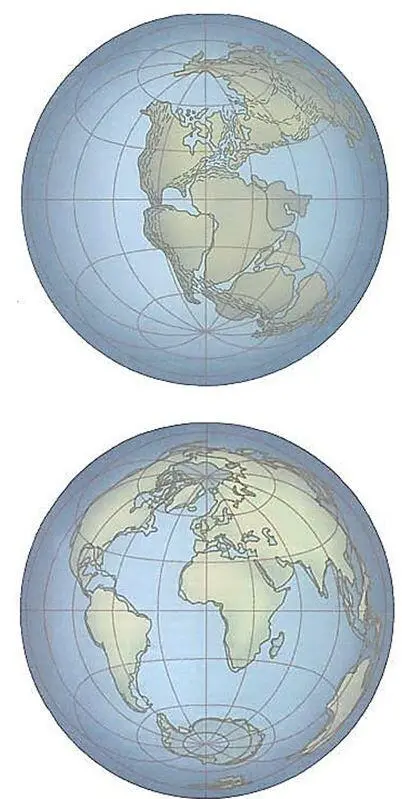

Рис. 12.4. Два предполагаемых расположения суши современное (внизу) и несколько сот миллионов лет назад (; аннимацию тектоники плит можно найти на сайте )

С позиций тектоники плит находят объяснение многие геологические явления, но вместе с тем выяснилась большая, чем предусматривалась исходной теорией, сложность процессов взаимных перемещений плит… Не получило объяснения в тектонике плит периодическое изменение интенсивности тектонических движений и деформаций, существование устойчивой глобальной сети глубоких разломов и некоторые др. Остаётся открытым вопрос о начале действия тектоники плит в истории Земли, поскольку прямые признаки плитно-тектонических процессов … известны лишь с позднего протерозоя. Тем не менее некоторые исследователи признают проявление тектоники плит начиная с архея или раннего протерозоя 4 4 Архей – самая древняя геологическая эра, выделяемая в геохронологии Земли. Начало – около 3500 млн. лет, конец – 2500— 2700 млн. лет назад. Для архея характерна активная вулканическая деятельность. Органическая жизнь в архее представлена микроорганизмами прокариотами, существовавшими в бескислородной среде. Протерозой – геологическая эра, следующая за археем. Начало – 2500— 2700 млн. лет, конец – 630— 700 млн. лет назад. Для протерозоя характерны активные процессы осадкообразования. В протерозое появляются сине-зеленые водоросли, простейшие организмы, возникают многоклеточные организмы.

. Из др. планет Солнечной системы некоторые признаки тектоники плит усматриваются на Венере» [ Хаин 2001].

«Тектоника плит, первоначально встреченная со скепсисом, особенно в нашей стране, – пишет академик В.Е. Хаин, получила убедительное подтверждение в ходе глубоководного бурения и наблюдений с подводных спускаемых аппаратов в океанах, в непосредственных измерениях перемещений литосферных плит методами космической геодезии, в данных палеомагнетизма и других материалах и превратилась в первую действительно научную теорию в истории геологии.

Вместе с тем за истекшие четверть века, по мере накопления нового и все более разнообразного фактического материала, добытого с помощью новых инструментов и методов, становилось все более очевидным, что тектоника плит не может претендовать на значение всеобъемлющей, подлинно глобальной модели развития Земли» (Геология… с. 43). Поэтому «довольно скоро после своего оформления тектоника плит стала превращаться в основу других наук о твердой Земле» …Очень большое взаимовлияние… обнаружилось между геотектоникой и геофизикой с одной стороны, и петрологией (наука о горных породах) и геохимией – с другой. Синтез этих наук уже к началу 70-х годов породил новую, комплексную науку – геодинамику , изучающую всю совокупность глубинных, эндогенных (внутренних) процессов, изменяющих литосферу и определяющих эволюцию ее структуры» [Хаин 1997, 156–157], изучающей физические процессы, которые обусловливают развитие твердой Земли в целом, и силы, их вызывающие. «Данные сейсмического «просвечивания» Земли, получившего название «сейсмотомография», показали, что активные процессы, приводящие в конечном счете к изменениям структуры земной коры и рельефа, зарождаются значительно глубже – в нижней мантии и даже на ее границе с ядром. Да и само ядро, как совсем недавно выяснилось, участвует в этих процессах…

Появление сейсмической томографии определило переход геодинамики на следующий уровень, и в середине 80-х годов она породила глубинную геодинамику, ставшую самым молодым и перспективным направлением в науках о Земле. В решении новых задач на помощь, кроме сейсмотомографии, пришли и некоторые другие науки: экспериментальная минералогия, благодаря новой аппаратуре имеющая теперь возможность исследовать поведение минерального вещества при давлениях и температурах, отвечающих максимальным глубинам мантии; изотопная геохимия, изучающая, в частности, баланс изотопов редких элементов и благородных газов в разных оболочках Земли и сравнивающая его с метеоритными данными; геомагнетизм, пытающийся раскрыть механизм и причины инверсий магнитного поля Земли; геодезия, уточняющая фигуру геоида (а также, что не менее важно, горизонтальные и вертикальные перемещения земной коры), и некоторые другие ветви наших знаний о Земле…

Уже первые результаты сейсмотомографических исследований показали, что современная кинематика литосферных плит вполне адекватна лишь до глубин 300— 400 км, а ниже картина перемещений мантийного вещества становится существенно иной…

(Однако) теория тектоники литосферных плит продолжает удовлетворительно объяснять развитие земной коры континентов и океанов на протяжении по крайней мере последних 3 млрд лет, а спутниковые измерения перемещения литосферных плит подтвердили наличие перемещений для современной эпохи.

В настоящее время вырисовывается следующая картина. В поперечном сечении земного шара существуют три наиболее активных слоя, каждый мощностью в несколько сотен километров: астеносфера и слой D'' в основании мантии. По-видимому, им принадлежит ведущая роль в глобальной геодинамике, превращающейся в нелинейную геодинамику Земли как открытой системы [Геология…], т.е. синергетические эффекты типа эффекта Бенара (см. Часть 1, гл. 9), могут иметь место в мантии и жидком ядре.

Для объяснения непонятного в рамках теории тектоники литосферных плит явления внутриплитного магматизма, и в особенности образования линейных вулканических цепей, в которых возраст построек закономерно увеличивается по мере удаления от современных активных вулканов, была выдвинута в 1963 г. Дж. Вилсоном и обоснована в 1972 г. В. Морганом Гипотеза восходящих мантийных струй (рис. 12.1, 12.5), выступающих на поверхность в «горячих точках» 5 5 «Горячая точка – проявление внутриплитной магматической активности, обусловленное процессами в верхней мантии (термин свободного пользования); мантийный плюм – проявление внутриплитной тектонической и магматической активности, обусловленное процессами в нижней мантии, источник которой может находиться на любой глубине в нижней мантии, вплоть до границы кора – мантия» [Грачев]

(размещение «горячих точек» на поверхности контролируется ослабленными, проницаемыми зонами в коре и литосфере, классический пример современной «горячей точки» – о. Исландия. ). «Эта плюм-тектоника с каждым годом все более популярна [Геология…].

Она становится… почти равноправным партнером плейт-тектоники (тектоники литосферных плит). Доказывается, в частности, что глобальный масштаб выноса глубинного тепла через «горячие точки» превосходит тепловыделение в зонах спрединга срединно-океанских хребтов… Имеются серьезные основания предполагать, что корни суперплюмов достигают самых низов мантии… Главная проблема – соотношение конвекции, управляющей кинематикой литосферных плит, с адвекцией (горизонтальным перемещением), вызывающей подъем плюмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: