Аркадий Липкин - Концепции современного естествознания. Часть 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика)

- Название:Концепции современного естествознания. Часть 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2015

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3641-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Липкин - Концепции современного естествознания. Часть 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика) краткое содержание

Концепции современного естествознания. Часть 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 5.1

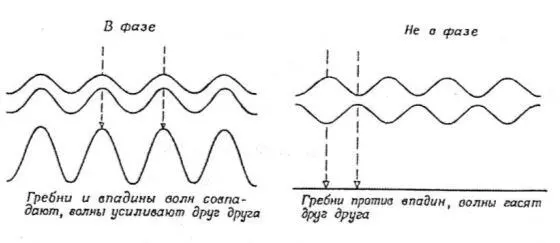

В результате возможна ситуация, когда сложение двух волн приводит к их взаимоуничтожению (аннигиляции). Такая ситуация для классических частиц невозможна 14 14 Возможна аннигиляция квантовых частиц в релятивистской квантовой механике, но квантовые частиц, как мы увидим, обладают этими волновыми свойствами.

. Поэтому данное явление – наличие светлой точки в центре тени от диска – однозначно указывает на волну. И когда Томас Юнг показал, что свет обладает этим свойством, то спор о природе света был решен в пользу волн.

Поскольку кроме рассмотренных крайних случаев возможны и все промежуточные, то общая картина интерференции может выглядеть более сложно. В общем случае при приходе двух совпадающих по частоте и имеющих неизменную разность фаз (когерентных) волн в точках среды, куда обе волны приходят в фазе, они усиливают друг друга, а в точках, куда они приходят в противофазе, – ослабляют. В результате получается картина так называемых интерференционных полос. В частности, в случае пучка света, падающего перпендикулярно на экран с двумя щелями, на стоящем за ним параллельном экране максимум интенсивности наблюдается в центре геометрической тени. На сечении экрана плоскостью, проходящей через середину между щелями перпендикулярно экранам, наблюдается максимум интенсивности света, и это будет повторяться при разности расстояний до щелей кратной длине волны. В интервале между этими максимумами интенсивность света будет убывать к середине этого интервала, где освещенность будет равна нулю, так как световые волны от двух щелей приходят туда в противофазе. Эта картина изображена на правой части рис. 7.2, где справа изображен график интенсивности суммарной волны. Это классический опыт по доказательству волнового (а не корпускулярного, как предполагал Ньютон) характера света.

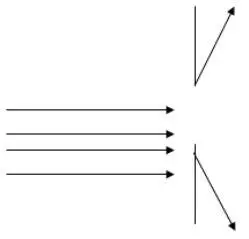

Явление дифракции состоит в огибании резкой границы волной (правая часть рис. 5.2), из-за чего предсказываемые геометрической оптикой резкие тени размываются.

Рис. 5.2

Модель силового поля рождается в электродинамике Максвелла, точнее Фарадея–Максвелла, поскольку основы модельного слоя были заложены Фарадеем на основе модели силовых линий, а математический слой был разработан Максвеллом. Фарадей, исходя из концепции близкодействия, перенес центр тяжести своих исследований с электрических и магнитных тел на пространство между этими телами. «Если они (линии магнитной силы) существуют, – писал он, – то не как результат последовательного расположения частиц… но обусловлены пространством, свободным от таких материальных частиц. Магнит, помещенный в лучший вакуум, … действует на магнитную иглу так же, как если бы он был окружен воздухом, водой или стеклом» (приводится по [Терентьев, с. 124]). «Магнитным полем, – пишет Фарадей, – можно считать любую часть пространства, через которую проходят линии магнитной силы … Свойства поля могут изменяться от места к месту по интенсивности силы как вдоль линий, так и поперек последних» [Фарадей, т. 3, § 2806]. Этот взгляд последовательно развил Дж. Максвелл. Он изначально исходил из новой модели поля, суть которой составляют «электрические силовые линии, существующие вне порождающих их зарядов» [Степин, с. 153]. И над этой моделью надстроил математический слой с помощью аналоговых гидродинамических моделей, жестко связанных со своим математическим слоем. «Формирование этого языка открывало путь к построению основ для исследования принципиально новых законов действия электрических и магнитных сил, включая физические процессы их взаимопревращения и распространения в пространстве (электромагнитные волны). … Такие физические процессы, вообще говоря, были просто бессмысленны с точки зрения понимания силы как причины ускорения материальной точки;…» [Менцин, с. 265–266].

Основной новый элемент модели, унаследованный от Фарадея, – система-поле , состояния которого определяются значениями напряженностей электрической и магнитной составляющих – новых измеримых величин . Важнейшим шагом на этом пути было определение операций измерения характеристик поля посредством пробного заряда и пробного витка с током.

Таким образом модель силового поля , формирующаяся в электродинамике Фарадея−Максвелла – это разновидность сплошной (непрерывной) среды . Она очень близка гидродинамической модели Эйлера. Здесь тот же тип состояния – состояния электромагнитного поля задаются значениями напряженностей электрического и магнитного полей во всех точках пространства и измеряются с помощью пробных тел (заряда и витка с током). Специфика силового поля лишь в его «невещественности», его нельзя «пощупать», оно проявляется только в виде действующих сил.

6 . Создание теории относительности (ТО)

Со специальной теории относительности (СТО) начинается отсчет «неклассического» периода в физике. Ее появление вызвало сильнейшее потрясение в умах не только физиков. Она стала достоянием культуры новейшего времени и типичным представителем последней. При этом в культуре ХХ в. за ней, как и за общей теорией относительности (ОТО) и квантовой механикой, закрепился статус недоступности для простых смертных, она рассматривается как достояние узкого слоя жрецов в лице физиков-теоретиков, непосредственно занимающихся этим предметом. Такое отношение послужило благодатной почвой для возникновения многочисленных мифов, распространяющихся в общественном сознании. Попробуем разобраться в этих вопросах.

6.1. Специальная теория относительности (СТО)

Победа электромагнитной теории Максвелла, исходившей из программы альтернативной ньютонианской, привела к кризису господствовавшего до тех пор в среде физиков ньютонианского взгляда на мир. Согласно одному из основополагающих положений последнего «всякое физическое явление можно считать изученным только тогда, когда построена его механическая модель». С механической же моделью максвелловского электромагнитного поля – эфиром дело обстояло плохо. Следствием этого стал критический анализ оснований классической механики, возникли вопросы «что такое сила?», «что такое масса?», а вместе с ними и альтернативные механики без этих понятий. С новой энергией и аргументацией возродился спор XVII в. между Ньютоном и Лейбницем о существовании абсолютного пространства и времени. В физике разразился «гносеологический кризис», который по своему духу вполне отвечал атмосфере «конца века» [Сарабьянов]. Центральное место в этих жарких спорах принадлежит Эрнсту Маху (гл. 11).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: