Евгений Стренадюк - Проблема местоименности в тексте (на материале современного немецкого языка)

- Название:Проблема местоименности в тексте (на материале современного немецкого языка)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Стренадюк - Проблема местоименности в тексте (на материале современного немецкого языка) краткое содержание

Проблема местоименности в тексте (на материале современного немецкого языка) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

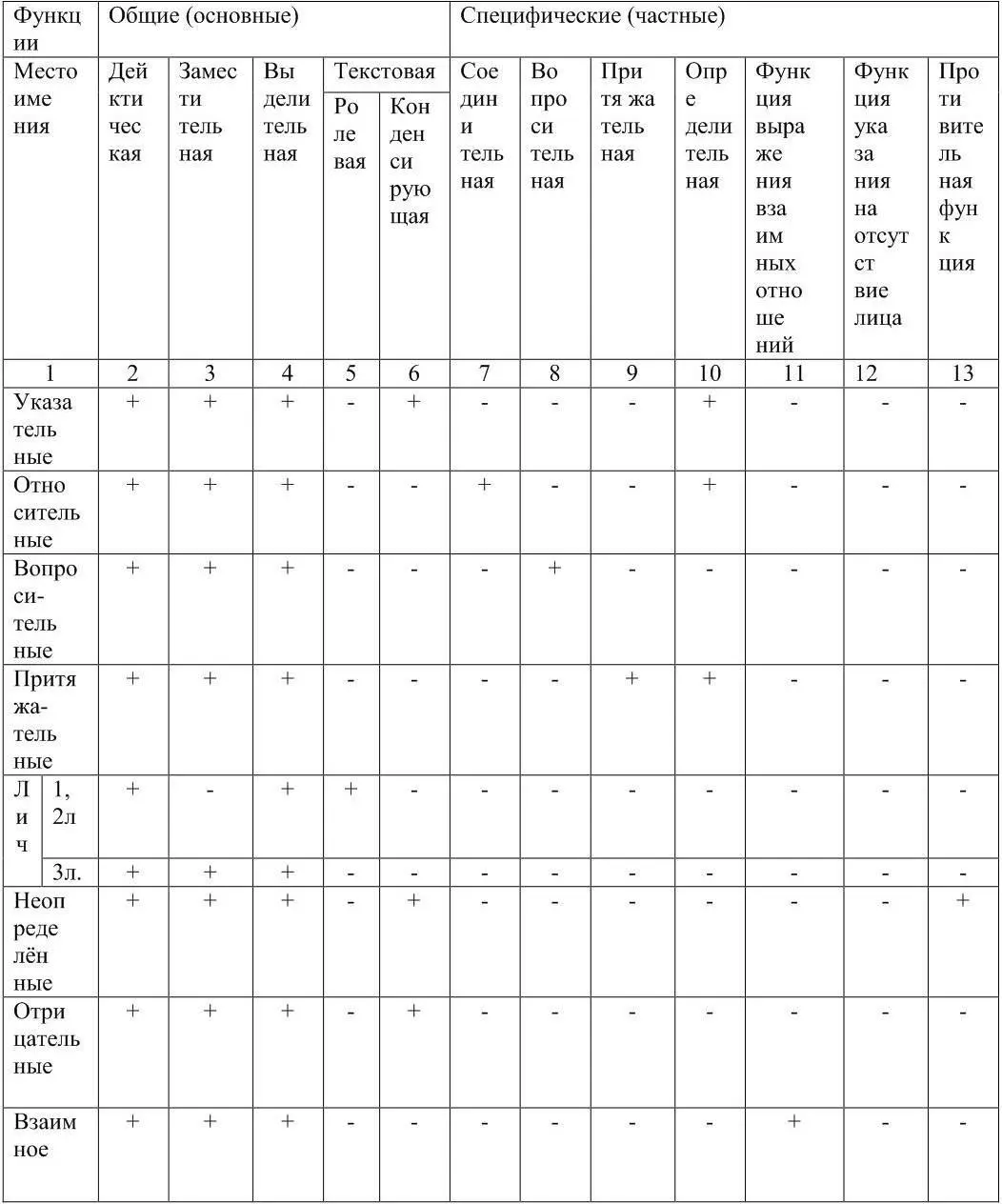

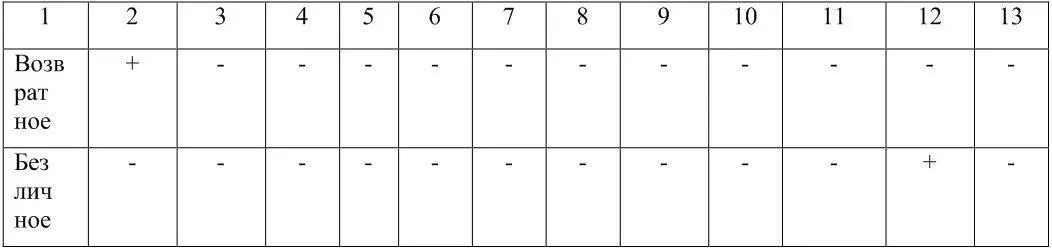

Функцию указания на отсутствие лица выполняет безличное местоимение «es».

Таким образом, говоря об общих и частных функциях местоимений, можно сделать вывод о том, что наличие нескольких функций наблюдается у большинства местоимений, что свидетельствует об их полифункциональности: указательные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, конденсирующая, определительная); относительные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, соединительная, определительная); вопросительные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, вопросительная); притяжательные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, определительная, притяжательная); личные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, ролевая); неопределенные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, противительная, конденсирующая); отрицательные местоимения (дейктическая, заместительная, выделительная, противительная, конденсирующая); взаимное местоимение (дейктическая, заместительная, выделительная, функция выражения взаимных отношений); возвратное местоимение (дейктическая); безличное местоимение (дейктическая: функция указания на отсутствие лица).

Таким образом, функции местоимений делятся на основные и специфические. В зависимости от контекста, местоимение может выполнять разные функции и, наоборот, одно местоимение может сочетать в себе несколько функций. Лишь возвратное и безличное местоимения выполняют одну из вышеназванных функций: дейктическую. Кроме данных местоимений остальные – полифункциональны. Ниже приводится таблица местоимений и выполняемых ими функций (таблица 1).

Таблица 1

2 Местоимения – открытый класс слов (Пополнение местоимений за счет слов других частей речи)

2.1 Прономинализация – основной путь пополнения класса местоимений

Обращая внимание на то, что части речи (в том числе и местоимения) не представляют собой абсолютно закрытый класс слов, Степанова М.Д. и Хельбиг Г. в свое время отмечали, что « «слова формируют словарный состав соответствующего языка, «открытый» и подвижный в своей основе: большинство слов относятся именно к «открытым классам» [Степанова, Хельбиг, 1978, с. 18]. К «открытым» классам относятся и местоимения.

Основным признаком процесса прономинализации является ослабление или даже полная утрата конкретного значения и приобретение словами других частей речи местоименного (дейктического) значения, т.е. лексикосемантический фактор. Таким образом, это расширение группы местоименных слов за счет развития у них местоименных значений.

Главным источником пополнения класса местоимений являются широкозначные слова. Благодаря им язык способен передавать определенное содержание в более сжатом виде. Широкозначность представляет собой благоприятную почву для местоименности. Местоименные же слова являются одним из путей эволюции широкозначных слов.

Данный пласт лексики очень разнообразен по своему содержанию в зависимости от ситуации употребления, что позволило Девкину В.Д. назвать их «диффузами» (ср. в физике «diffus» – диффузный, рассеянный: о свете). Это слова с «крайне расплывчатым, неопределенным содержанием» [Девкин, 1974, с. 32]. Одним из путей возникновения диффузов является десемантизация слова. По его мнению, типичными представителями «всезначащих диффузов» являются существительные «Zeug, Ding, Sache, Kram», т.е. семантически емкие слова, отличающиеся большой употребительностью [Девкин, 1974, с. 33].

Второй путь эволюции широкозначных слов – их превращение в полуаффиксы. Данный термин был введен Степановой М.Д. Наличие полуаффиксов как словообразовательных средств характерно для германских языков. Полуаффиксация – это особый, лексико-семантический способ словообразования. Переход самостоятельных лексем в словообразовательные средства рассматривается как определенная закономерность. Критериями полуаффикса служат: а) его безусловное формальное совпадение с основой (редко словоформой) свободно функционирующего слова; б) его этимологическая связь с данным словом, что исключает случайное совпадение по звучанию с неродственной основой; в) его большая или меньшая серийность, т.е. употребление не в одном, а нескольких (часто многих) словах; г) его семантическое сходство с соответствующим словом при большей или меньшей степени переосмысления [Степанова, 2000, с. 529].

2.2 Отношение местоименных слов к исконной части речи. Понятие «прономинальный ареал» местоименного слова

Итак, широкозначные слова представляют собой основной источник пополнения местоимений как части речи. Приток новых местоимений происходит из разряда существительных, глаголов, прилагательных, наречий.

Однако они не порывают связи со своим основным классом слов, а сохраняют все его основные особенности. По этому поводу Суник О.П. писал, что местоимения последовательно распределяются по четырем классам (существительные, глаголы, прилагательные, наречия), они образуют в каждом из них свои особые подклассы, выделяющиеся внутри этих классов по некоторым дополнительным основаниям, которые не отменяют основного принципа классификации [Суник, 2010]. Наблюдается обратная связь: все основные части речи – это источник пополнения класса местоимений, но в то же время они не порывают связи с той частью речи, к которой принадлежат.

Итак, местоименные слова употребляются как заместители номинаций лиц, предметов, действий, признаков. Образуется определенный круг слов, вместо которых употребляются данные слова. Совокупность прономинальных (местоименных) замен, на которые указывают местоименные слова, вместо которых они употребляются в качестве субститута, в монографии называется прономинальным ареалом местоименного слова. Прономинальный ареал местоименного слова довольно обширен, он включает в себя все первичные номинации, в роли которых выступают как отдельные слова, так и сочетания слов.

2.3 Прономинализация имен существительных в немецком языке

2.3.1 Две группы местоименных существительных в немецком языке. Местоименные существительные антропонимичной группы

Прежде чем приступить к характеристике имен существительных, выступающих в местоименной функции в немецком языке, целесообразно сказать несколько слов о прономинализации в русском языке, так как представители отечественного языкознания внесли значительный вклад в разработку данной проблемы [Виноградов, 2001]; [Пешковский, 2001]; [Шахматов, 2007].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: