Нурия Мифтахова - Методология и методика адаптационного обучения химии на дуязычной основе в высшей школе

- Название:Методология и методика адаптационного обучения химии на дуязычной основе в высшей школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1322-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нурия Мифтахова - Методология и методика адаптационного обучения химии на дуязычной основе в высшей школе краткое содержание

Методология и методика адаптационного обучения химии на дуязычной основе в высшей школе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Использование модульного структурирования содержания курса «Общая и неорганическая химия» предоставляет возможность системного возврата к рассмотрению ключевых понятий и терминов. При изучении химии на двуязычной основе повторное рассмотрение понятийного аппарата в совокупности с методами сэндвича и параллельного сопоставления химических текстов на русском и родном языках студента с использованием не только обозначающей (или предметной отнесенности), но и анализирующей функция слова приводит к лучшему усвоению изучаемого курса химии билингвальными учащимися.

Таким образом, цель адаптационного обучения химии на двуязычной основе, заключающаяся в усвоении студентами содержания химического курса на русском и родном языках, когда процессу усвоения курса на одном языке способствует другой язык, достигается модульным структурированием содержания изучаемого химического курса, синергизмом УДЕ и УЛЕ (прил. 16), а также созданием ООД. При этом основным языком учения, на который должен опираться студент из числа этнической молодежи, зависит от того, какой язык был первым обучающим языком. У выпускников национальных школ Татарстана это – родной, татарский, язык (или язык другой национальности), у выпускников русских школ – неродной, русский, язык. Процессу усвоения содержания химии на двух языках сопутствует параллельный процесс обогащения научного и профессионального терминологического запаса в лексике русской и татарской речи студентов, то есть тезауруса студента – будущего специалиста. Эффект такого обучения проявляется в экономии учебного времени, умственных затрат и в глубине восприятия изучаемого материала.

С целью осознания студентами эффективности модульного обучения химии целесообразно модульное построение содержания изучаемой дисциплины довести до студентов в виде таблиц и графиков как раздаточный материал. К такого рода материалу (прил. 1–3, 8, 9) следует добавить карту рейтингового контроля с указанием баллов за каждый оцениваемый модуль, а также литературу, рекомендуемую для усвоения содержания модулей. С учетом обучения химии на двуязычной основе следует обеспечить наличие учебно-методической литературы на родном языке студентов, которая будет использоваться параллельно с русскоязычной литературой.

Ознакомление студентов с табличной и графической подачей модульного структурирования дисциплины «Общая и неорганическая химия» позитивно и в том отношении, что при изучении других химических дисциплин на последующих курсах будет эффективнее происходить актуализация одноименных учебных модулей. Вклад «Общей и неорганической химии» значителен в модули Программы общехимических дисциплин для подготовки специалистов инженерно-технологических специальностей: 92,9 % вклада в модуль «Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева», 87,9 % – в модуль «Химическая связь», 41 % – в модули «Термодинамика химических равновесий», «Химическое равновесие», «Поверхностные явления. Фазовые равновесия. Растворы», «Химическая кинетика и катализ», «Физикохимия дисперсных систем. Полимеры» [25, с. 79].

2.2. Учебный тезаурус химической дисциплины

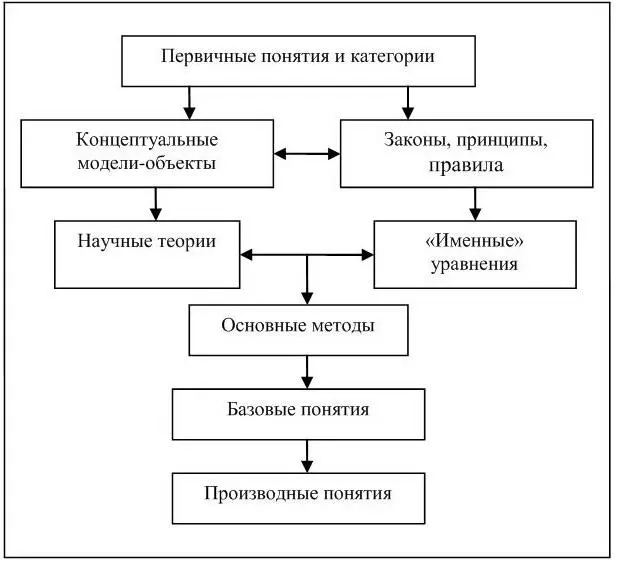

Для приведения адаптационных возможностей студентов в соответствие с их адаптационными потребностями, возникающими при попадании в новую образовательную среду в ходе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин на соответствующих химических кафедрах, следует использовать возможности тезаурусного подхода, а именно выявить область «перекрывания» тезаурусов поэтапно изучаемых химических дисциплин. Для этого нами осуществлены предварительные операции, заключающиеся в выделении структурных компонентов теоретического ядра, базисного и функционального содержания дисциплины «Общая и неорганическая химия» и построении схемы ее обобщенной структуры. Выполнение данных операций проходило с опорой на научные разработки Ю.Н. Семина [64, с. 179]. Схема обобщенной структуры дисциплины, состоящей из компонентов теоретического ядра, базисного и функционального содержания, представлена на рис. 5.

К теоретическому ядру дисциплины «Общая и неорганическая химия» нами отнесены первичные понятия и категории, концептуальные модели-объекты; к базисному содержанию – научные теории, фундаментальные законы, принципы, базовые понятия, основные методы, понятия, производные от базовых, «именные» уравнения; к функциональному содержанию – теоремы, правила.

Структурными компонентами теоретического ядра дисциплины «Общая и неорганическая химия» являются:

• первичные понятия – ядро, заряд, масса, спин, атом, протон, нейтрон, электрон, энергия;

• концептуальные модели-объекты – ядерная модель атома, атомная орбиталь, молекулярная орбиталь, кристаллическая орбиталь, модель отталкивания валентных локализованных электронных пар, модель гибридизации валентных орбиталей центрального атома.

Базисное содержание дисциплины составляют:

• фундаментальные законы – периодический закон Д.И. Менделеева, закон Мозли, первый и второй законы термодинамики, закон Гесса, закон действующих масс, закон Фарадея;

• принципы – принцип неопределенности Гейзенберга, принцип наименьшей энергии, принцип запрета Паули, правило Хунда, принцип подвижного равновесия Ле Шателье;

Рис. 5. Схема обобщенной структуры дисциплины «Общая и неорганическая химия»

• научные теории – теория молекулярных орбиталей, валентных связей, гибридизации, теория отталкивания локализованных электронных пар, кристаллического поля, зонная теория кристаллов, теория переходного состояния, теория электролитической диссоциации;

• основные методы изучения – метод молекулярных орбиталей, метод валентных связей, метод локализованных электронных пар;

• «именные» уравнения – уравнение Планка, уравнение де Бройля, уравнение Шредингера, уравнение Аррениуса, уравнение Нернста, уравнение Больцмана;

• базовые понятия – химический элемент, химическая связь, химическое равновесие, энтальпия, энтропия и т.д.

• понятия, производные от базовых, например полярная и неполярная связь, парамагнитная и диамагнитная молекула, экзотермический и эндотермический процесс и т.д.

Указанные компоненты обобщенной структуры дисциплины в то же время образуют иерархию ее дескрипторов, входящих в совокупности в учебный тезаурус. Выбор дескрипторов для учебного тезауруса «Общая и неорганическая химия» осуществлен экспертной группой на основании анализа образовательного стандарта, Программы общехимических дисциплин для подготовки специалистов инженерно-технологических специальностей, рабочей программы по этой дисциплине, учебной и учебно-методической литературы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: