Коллектив авторов - «Дни науки» факультета управления, экономики и права КНИТУ. В 2 т. Том 1

- Название:«Дни науки» факультета управления, экономики и права КНИТУ. В 2 т. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1438-2, 978-5-7882-1439-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - «Дни науки» факультета управления, экономики и права КНИТУ. В 2 т. Том 1 краткое содержание

«Дни науки» факультета управления, экономики и права КНИТУ. В 2 т. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

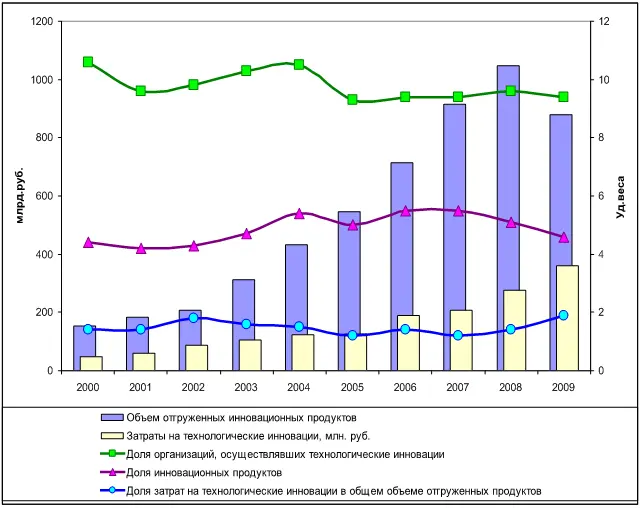

По рисунку видно, что объем отгруженных инновационных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) существенно вырос за последние 10 лет, за исключением кризисного 2009 года. В то же время затраты на технологические инновации растут не такими быстрыми темпами.

Следует отметить, что снижается и доля организаций, осуществлявших технологические инновации, и доля инновационных товаров (работ, услуг).

Рис. 1. Основные показатели инновационной деятельности по РФ в части организаций добывающих, обрабатывающих производств, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

На рисунке 2 приведена динамика количества передовых технологий и для сравнения – динамика созданных в стране передовых технологий. Графики построены на разных осях, т.к. число используемых технологий приведено накопительным итогом, а число созданных передовых технологий – данные по годам.

Как видно по приведенной диаграмме, наблюдается и рост числа используемых передовых технологий, и рост числа созданных передовых технологий. При этом темпы роста числа используемых передовых технологий выше темпов роста числа созданных передовых технологий.

Рис. 2. Динамика используемых передовых технологий и сравнительно – динамика созданных передовых технологий

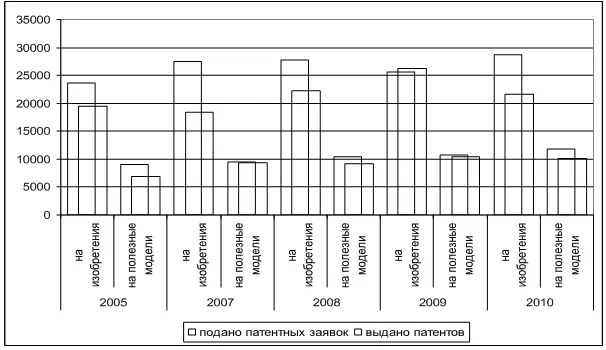

Интересно при этом, что динамика поданных и выданных патентных заявок существенно отстает от числа используемых передовых технологий (рис. 3).

Рис. 3. Динамика поданных и выданных патентных заявок

Исходя из приведенной динамики, можно сделать вывод об отсутствии каких-либо существенных изменений в количестве зарегистрированных изобретений и полезных моделей. На наш взгляд, это отрицательно характеризует действующий механизм поддержки инновационной деятельности в России.

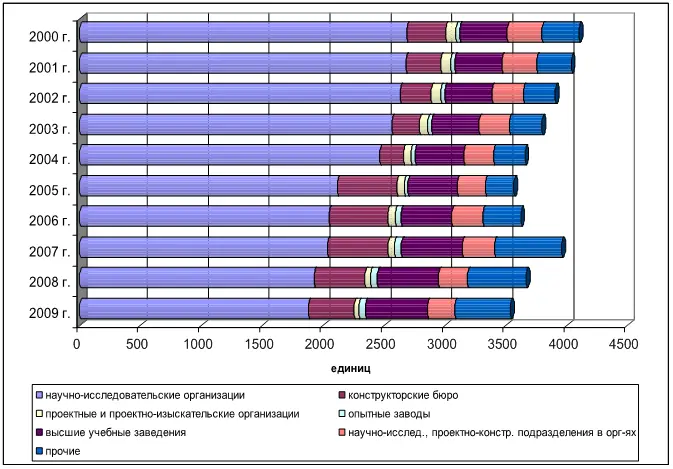

Кроме того, нужно отметить и снижение количества организаций, которые занимаются НИОКР (рис. 4).

Особенно обращает на себя внимание снижение количества научно-исследовательских организаций. Так, за последние 10 лет их количество снизилось с 2 686 до 1 878, т.е. на 30 %. Количество проектных и проектно-изыскательских организаций снизилось на 57,6 %, а число научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений в организациях уменьшилось на 19,7 %.

Рис. 4. Структура и динамика числа организаций, ведущих НИОКР

Положительная динамика наблюдается по высшим учебным заведениям (прирост 29,7 %), опытным заводам (их стало больше на 24 или на 72,7 %), конструкторским бюро (прирост 18,5 %) и прочим организациям (прирост 49,8 %).

В целом количество таких организаций уменьшилось с 4 099 до 3 536 (на 13,7 %). Данный факт также негативно характеризует эффективность государственной поддержки инновационной деятельности.

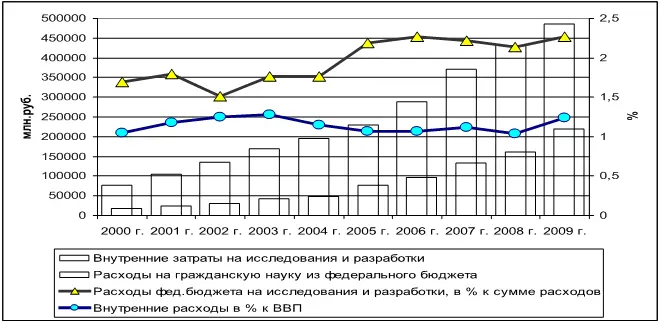

На рисунке 5 приведены данные о расходах на исследования и разработки, в том числе – внутренние затраты (расходы организаций вне зависимости от источника финансирования) и расходы государства на гражданскую науку (федеральный бюджет).

Рис. 5. Динамика затрат на исследования и разработки, в том числе из федерального бюджета

Внутренние затраты организаций на исследования и разработки растут более высокими темпами, однако если отнести их к ВВП, будет очевидно, что особых изменений в величине затрат на исследования и разработки нет. Несколько изменилась доля расходов федерального бюджета на науку в общей сумме федеральных расходов – с 1,69 % до 2,27 %.

По данным Федеральной службы государственной статистики, основным источником финансирования инвестиций в основной капитал для большинства организаций в 2010 г. являлись собственные средства, их использовали 86 % респондентов (в 2009 г. – 84 %, в 2000 г. – 82 %), в организациях, осуществляющих производство нефтепродуктов и химическое производство, на использование собственных средств указали от 92 % до 96 % руководителей.

По тем же данным, кредитные и заемные средства использовали 31 % организаций (против 33 % в 2009 г. и 14 % в 2000 г.), бюджетные средства – 4% организаций. Бюджетные средства использовали 13 % организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды [2].

Как отмечают аналитики Федеральной службы статистики, в 2011 г. большинство респондентов, по-прежнему, ориентируются на собственные средства, за счет которых собираются осуществлять инвестиционную деятельность (79 % организаций). Использовать кредитные и заемные средства предполагают 35 % организаций, бюджетные средства – 5% организаций.

Таким образом, основной тип механизма инвестирования – самофинансирование. Заметим, что он едва ли является самым эффективным, т.к. предприятие не всегда располагает возможностями для инвестирования долгосрочных масштабных проектов.

Вполне соответствует применяемому типу механизма инвестирования и его ограничениям распределение целей инвестирования в основной капитал. По данным Федеральной службы статистики, «основной целью инвестирования в основной капитал в 2010 г., как и в предыдущие годы, являлась замена изношенной техники и оборудования, на это указали 67 % респондентов (в 2009 г. – 64 %, в 2000 г. – 56 %). Инвестиции с целью повышения эффективности производства (автоматизация или механизация существующего производственного процесса, внедрение новых производственных технологий, снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов) осуществляли 32-46 % организаций; цели, связанные с увеличением производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции преследовали 32 % организаций, а с расширением номенклатуры выпускаемой продукции – 29 %».

На рисунке 6 приведены основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность российских предприятий.

Основные факторы – недостаток собственных средств (31 %) и высокий процент коммерческого кредита (15 %). Это как раз характеризует действенность механизма инвестирования. Возможно, это отчасти обусловлено недостаточным развитием финансовых институтов, возможно – низкой инвестиционной активностью большинства населения. Среди других причин доминирования отмеченных факторов можно назвать низкий уровень государственной поддержки инвестиционных механизмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: