Array Коллектив авторов - VII Всероссийская научно-практическая и научно-методическая конференция «Конфликты в социальной сфере», 15–16 марта 2013 года

- Название:VII Всероссийская научно-практическая и научно-методическая конференция «Конфликты в социальной сфере», 15–16 марта 2013 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1369-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - VII Всероссийская научно-практическая и научно-методическая конференция «Конфликты в социальной сфере», 15–16 марта 2013 года краткое содержание

VII Всероссийская научно-практическая и научно-методическая конференция «Конфликты в социальной сфере», 15–16 марта 2013 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

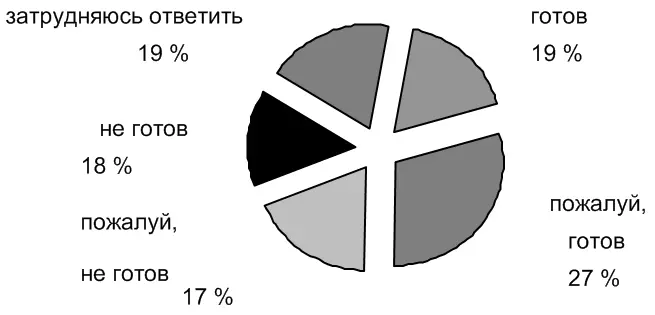

В Свердловской области 47,5 % опрошенных граждан выразили готовность принять участие в акциях протеста против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека (показано на диаграмме 4). Тем не менее, каждый третий не готов к участию в подобных мероприятиях. Примечательно, что в некоторых городах (Краснотурьинск и Полевской) число готовых принять участие в акциях протеста на 10 % больше, чем в целом по области, что указывает на повышенный фон социальной напряженности в этих городах.

Исходя из проведенного ранее анализа можно констатировать наличие множества нерешенных проблем. Как показали наши исследования, одной из причин социальной напряженности в регионе является низкий уровень доверия населения к органам власти. Два десятилетия противоречивых реформ, снижение уровня жизни против ожидавшегося подъема, противоречивость в преобразованиях социальной сферы, прежде всего в образовании и здравоохранении, закономерно привели к такому результату.

Диаграмма 4

Протестные настроения жителей Свердловской области

Недостаточный интерес к повседневным нуждам людей, низкая оперативность в работе, невнимательность к жителям – вот ключевые факторы, порой создающие предпосылки для роста социальной напряженности и конфликтов между населением и органами государственного и муниципального управления. Недостаточно развитое чувство долга по отношению к своим обязанностям, низкая ответственность отдельных служащих за результаты своей деятельности, как отмечают опрошенные жители региона, приводят к снижению эффективности работы всей администрации, к росту социальной напряженности.

1. Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. – М.: Дело, 2003. – 568 с.

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. – М., 2009, 2011.

3. Социокультурная динамика регионов в условиях финансово-экономического кризиса. Материалы VI Всероссийской науч. – практич. конф. – Ульяновск, 2010. – 384 с. экономического кризиса. Материалы VI Всероссийской науч. – практич. конф. – Ульяновск, 2010. – 384 с.

4. Социокультурные проблемы развития регионов России в условиях кризиса: мат-лы Тюменского социологического форума 15-16 октября 2009 г. / под ред. М. М. Акулич и др. – Тюмень, 2009. – 238 с.

Системный подход и синергетика (теория самоорганизации) в конфликтологии социальной работы

Рассмотрим некоторые из основных понятий системного и синергетического видения мира, а также их социальные смыслы и потенциалы в конфликтологии социальной работе. Под конфликтологией социальной работы мы понимаем конфликтологическое измерение социальной работы, все то что совокупно связано в социальной работе с темой и проблемами конфликта. Под системным подходом понимают оригинальный научный подход описания и понимания реальности, основанный на определенной совокупности понятий, законов и принципов, непосредственным образом опирающихся на общее понятие системы и системности, через призму которых описываются феномен мира, его структура и процессы. Среди ключевых понятий системного подхода выделяют понятия системы, системности, структуры, целого, функций, связей, элементов, развития, прогресса и регресса, открытых и закрытых систем и т.д. В своих модификациях он известен также как текстология А. Богданова (всеобщая организационная наука), структурно-функциональный подход (Т. Парсонс), системный анализ, общая теория систем (Л. фон Берталанфи), кибернетика (Н. Винер, У. Эшби) и т.д., широко использующихся во многих социально-гуманитарных науках (социологии, психологии, истории, политологии, философии, экономике, менеджменте и т.д.).

Специально не останавливаясь на всех этих понятиях, опишем некоторые наиболее существенные из них в направлении интересующего нас предмета социальных смыслов системного подхода. Под системой в общем научном смысле понимается устойчивая совокупность частей какого-либо целого. В этом смысле принципиальным является именно понятие устойчивой совокупности. Системой является лишь то явление или процесс, которое способно себя сохранять в меняющихся условиях. В наибольшей степени под это определение попадают именно социальные системы, основой которых выступает человек как субъект, носитель разума, деятельности и творчества.

Видение мира как устойчивой в своих внутренних связях и отношениях динамичной системы – центральный образ системного подхода. Другими его ключевыми образами выступают открытые и закрытые системы. Открытыми являются системы, существование которых основано на активных взаимообратных связях с внешней средой. К ним, прежде всего, относятся социальные системы (индивид, семья, социальная группа, общество в целом). Наоборот закрытыми называются системы, приоритетом существования которых является опора на собственные ресурсы и собственные силы, недооценивающие в своем развитии роли внешней среды. И хотя в чистом виде открытых и закрытых систем не существуют (все системы, в том числе социальные, в той или иной степени, в том или ином отношении являются открытыми и закрытыми), тем не менее, говоря о доминирующих тенденциях открытости и закрытости в жизни той или иной системы, в социальной науке и принято употреблять эти понятия.

Особую роль в поддержании и развитии социальной системы имеют обратные связи. Человек как разумное существо не способен к развитию как личность без социализирующего воздействия разумно организованной социальной среды, но и без возвращения в эту среду в качестве творческих актов самореализации своей разумно организованной энергии. Иными словами, человек как полноценное социальное существо способен существовать лишь посредством обратных связей. Получая от общества культурные и цивилизационные ценности, он в дальнейшем стремится к самореализации накопленного и переработанного в нем личностного потенциала.

Широкое распространение в социальной науке получило понятие целостности, функции и дисфункции социальной системы. Система является целостной, если все ее внутренние части соединены друг с другом таким образом, что дополняют существование друг друга выполняемыми ими функциями. Иными словами, целостная система – это внутренне тесно взаимосвязанная система. В том случае, если какая либо функция, какой-либо части системы дает сбой, испытывает отклонение или не в полной мере реализует себя, то эта дисфункция сказывается на жизнедеятельности всех прочих частей и функций и, в конечном счете, на жизнедеятельности системы в целом. Взаимосвязь целого и частей впервые в научной форме была рассмотрена в теориях органицизма английских философов и социологов Т.Гоббса, а затем Г.Спенсера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: