Г. Самбурский - Технологические и организационные аспекты процессов получения воды питьевого качества

- Название:Технологические и организационные аспекты процессов получения воды питьевого качества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448353697

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Самбурский - Технологические и организационные аспекты процессов получения воды питьевого качества краткое содержание

Технологические и организационные аспекты процессов получения воды питьевого качества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

История развития водоснабжения в нашей стране также насчитывает многие века. Учитывая то, что города всегда строились рядом с реками, проблем связанным с большими расстояниями транспортировки воды в нашей стране практически не было. Однако говорить о централизованном водоснабжении населения стало возможно только с того момента, когда начала резко возрастать численность городского населения. В начале XIX века пущен первый московский городской водопровод длиной 16 км, подававший воду самотёком от села Мытищи. После реконструкции в 1878 году он имел всего 207 домовых ответвлений, из них 91 – в казенные и промышленные здания. В XIX веке централизованное водоснабжение развивалось, помимо Москвы, преимущественно в фабрично-заводских центрах, и охватывало не более 20% городов России, население которых превышало 10 тыс. человек. Но уже к 1910 году централизованные водопроводы были построены в 149 городах России против 10 – 1864 году. Протяженность уличных сетей водопроводов достигала 4800 верст, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и Одессе было построено 1689 верст сетей. Анализируя имеющиеся данные, отметим, что в балансе водных ресурсов при централизованном водоснабжении наибольшую долю составляли поверхностные воды рек – 35,2% водопроводов, подземные воды родников – 26,7%, грунтовых – 11% и артезианских колодцев – 14%. С появлением централизованных систем водоснабжения вырос уровень благоустройства жилья, кардинально улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка, была создана прочная основа для новых архитектурно – планировочных решений по дальнейшему развитию городов и других населенных пунктов. Истории развития водоснабжения в нашей стране посвящено множество публикаций (например, Алексея Порядина «Развитие водоснабжения в России. XX век». )

Уточним, что к началу 1991 г. централизованным водоснабжением было обеспечено 99% городов и 86% сельских поселений РСФСР. Уровень водопотребления на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в среднем достиг 327 литров в сутки на человека. Имеющиеся ресурсы природных пресных вод (поверхностных и подземных) позволяли, за редким исключением, выполнить задачу полного обеспечения потребностей населения страны в воде питьевого качества, в т.ч. с учетом перспективы развития, и при рациональном использовании воды действующие городские водопроводы могли обеспечивать нормальное водоснабжение. Сконструированные системы коммунального водоснабжения, их инфраструктурные и технологические элементы были проверены многолетней практикой. Однако известное безвременье, в котором оказалась экономика нашей страны, ухудшило состояние централизованного водоснабжения. Ряд предприятий водоснабжения оказалось в кризисном состоянии; среднесуточный объем питьевой воды, подаваемой в сеть, в целом по стране уменьшился более, чем на 15%; при этом заметно увеличилась доля ветхих сетей, требующих замены, выросли утечки и неучтенные расходы воды.

Кроме этого, по причине ухудшения состояния водных источников, достижение требуемого качества подаваемой населению питьевой воды требует применения новых технических решений. Проблемы, с которыми сталкиваются вододефицитные регионы. тоже требуют новых технологических подходов в части водообеспечения. Таким образом, проблема водоснабжения и обеспечение потребителей качественной питьевой водой связана с решением нескольких взаимосвязанных задач, к которым относятся:

Определение и обеспечение качества источника водоснабжения населенного пункта

Выбор технологий водоподготовки с учетом качества воды водоисточника и региональных особенностей

Обеспечение качества подаваемой абонентов воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Экономическая возможность применения выбранных технических решений

Россия, обладая почти четвертью мировых запасов пресной воды, имеет стратегическое преимущество, роль которого в дальнейшем будет только возрастать. Однако вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой – это не только экономическая и технологическая составляющая, но основа территориального развития и обеспечения безопасности нашей страны. Именно поэтому в данной работе предполагается рассмотреть основные технологические возможности получения воды питьевого качества, используя подход, называемый технологиями доступа к питьевой воде.

Глава 1. Общие вопросы организации питьевого водоснабжения

1.1 Показатели качества воды. Общая характеристика

Природная вода – это очень сложная дисперсная система, содержащая огромное количество минеральных и органических примесей. Качество воды, возможность ее использования для питья и в технических целях оценивается по целому ряду параметров, на основании которых осуществляется выбор решений по очистке воды. (см. напр., [1.2]). В нашей стране долгое время гигиенические требования по соответствию качества питьевой воды основывались ГОСТ 2874—82 «Вода питьевая». Согласно этому документу, качество воды определялось по группам показателей: микробиологических, токсикологических и органолептических. Начиная с 2001 г. требования гигиенического характера по качеству питьевой воды для централизованных систем водоснабжения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074—01. В данном документе качество воды подразделяются на группы показателей: эпидемические; органолептические; радиологические; химические.

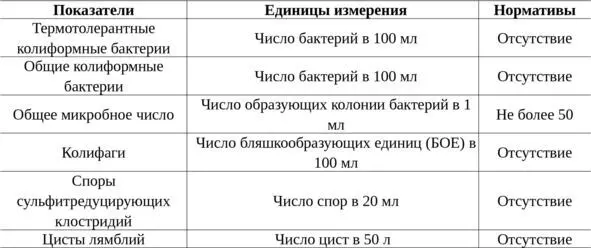

Группа показателей – эпидемические

Вода является весьма благоприятной средой для развития множественных форм простейших, бактерий, и высших организмов. Большое число развивающихся в воде микробов являются распространителями водных инфекций разного рода, типичным примером которых являются микроорганизмы – возбудители холеры, дизентерии, брюшного тифа и пр. Вода, помимо этого, может быть переносчиком различного рода паразитозов (аскарид, карликового цепня и пр.) и простейших (амеб, лямблий и пр.). Разнообразие форм патогенных организмов, сложность, дороговизна и длительность процесса их определения определяет необходимость анализа воды на наличие в ней т.н. маркерных микроорганизмов, которые указывают на потенциальную возможность патогенного загрязнения воды патогенной микрофлорой (табл. 1). В качестве критерия микробиологической чистоты выбрана кишечная палочка. Количество кишечных палочек в воде характеризуется коли-титром (к-т) – объемом воды (см 3), в котором содержится одна кишечная палочка или коли-индексом (к-и) – количеством кишечных палочек в 1 л воды.

Таблица 1. Группа – эпидемические показатели

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: