Михаил Серяков - Богини славянского мира

- Название:Богини славянского мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1406-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Богини славянского мира краткое содержание

Богини славянского мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

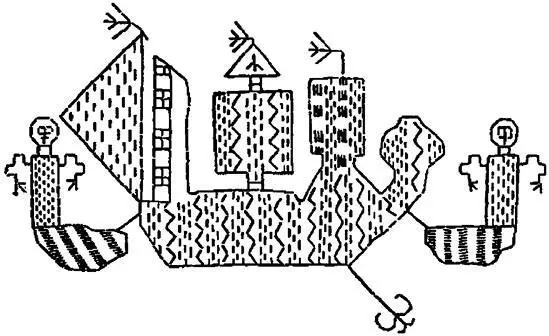

Рис. 1. Каргопольская вышивка с русалками-берегинями

Исследователи отмечали, что на Русском Севере еще в ХХ в. вырезанных на досках сирен-русалок в народе называли берегинями 6, что свидетельствует как об исключительно устойчивой памяти о данном классе божеств, упоминавшихся в древнерусских поучениях против язычества, так и об их связях с водной стихией. Весьма вероятно, что их образ сохранился и в другом виде народного искусства (рис. 1) данного региона: «На одном из подзоров с. Ошевенское Каргопольского у. в сложном многофигурном узоре по бокам – в верхней части вышивки помещены два судна, сопровождаемые русалками. Тонкие линии соединяют русалок с кораблями, подчеркивая связь между ними. В центре узора – здание, в котором две человеческие фигуры в танцующих позах.

Вышивка с этим сюжетом, но более древнего извода изображает здание (напоминающее храм), где женская фигура дана в строгой трактовке. Внизу, в подузоре, представлен фриз из всадников, вверху – суда с русалками. (…) Жители Севера, промышлявшие в море, – заключает Г.С. Маслова, – занятые судостроением, сохранили образ русалки-берегини в вышивке» 7. Отметим, что женская фигура в здании, напоминающем храм, является отголоском изображения богини в храме, на что указывает и две сопровождающие ее в храме меньшие фигурки. Если это так, то данная вышивка возможно указывает на связь русалок с какой-то богиней славянского язычества. После крещения в некоторых случаях функция спасения на водах могла возлагаться и на богородицу: «Леньковская икона близ Новгород-Северска слывет «спасительницей утопающих», так как она явилась когда-то близ водоворота на р. Десне. Подходя к водовороту, видавшему много крушений, молятся и выходят на берег, а на барже остается только рулевой» 8. Впрочем, и спустя почти тысячу лет после насильственной христианизации русские искали помощи не только от персонажей новой религии, но и от каменных статуй.

Поскольку первоначально эти богини защищали и берегли людей, лучше понять двигавшее людьми чувство нам поможет не молитва перед образами, а описание одного народного ритуала, зафиксированного на юге Руси еще в ХIХ в. Во время засухи крестьяне шли к каменной бабе, клали ей на плечо ломоть хлеба или рассыпали перед ней хлебные зерна, затем кланялись ей в ноги и просили: «помилуй нас, бабо-бабусенька! Будем кланяться еще ниже, только помози нам и сохрани от беды» 9. В отличие от севера Руси, на юге крестьяне не называли каменных баб берегинями, однако можно предположить, что те эмоции, которые они к ним питали, и те блага, которые они просили у них, были в своей основе теми же самыми, которые побуждали и наших далеких предков поклоняться могущественным берегиням.

Данный пример красноречиво показывает, что, несмотря на все старания, православному духовенству почти за тысячу лет так и не удалось внушить отдельной части своей паствы даже самых элементарных христианских представлений, хотя бы о недопустимости обращения с молитвами к каменным «болванам» по их терминологии. Единственное, в чем в данном случае оно смогло преуспеть, так это в том, что эти люди забыли имена своих родных богов и обращались к объектам своего поклонения как к безымянной «бабо-бабусеньке». В тех случаях, когда духовенству хотя бы формально удавалось заставить людей обращаться с молитвами к персонажам своей религии, ситуация с точки зрения христианства иной раз получалась не намного лучше открытого идолопоклонства. Из текстов поучений мы видели, что кроме Мокоши, в древнерусском язычестве существовали целые классы сверхъестественных женских персонажей, обобщенно называвшихся берегинями, рожаницами и т. п. В ряде случаев, когда христианство навязывало людям поклонение библейским персонажам, на них подчас совершенно автоматически переносились прежние языческие представления, в том числе и о множественности богинь. Этому невольно способствовал и пропагандируемый духовенством культ чудотворных икон, посвященных одному персонажу, но почитавшихся в разных городах. В результате достаточно обычными были просьбы к священникам отслужить молебен, например, «трем божьим матушкам: скорбящей, казанской и боголюбовской». Более чем показательна в этом отношении «бабья молитва» женщин дер. Ерденево Касимовского уезда, записанная уже в 1923 г., с которой они обращались к богородице: «Матушка присвятая богородица гырацкая (городская – Касимовская), Пятцкая (с. Пет), Лымавская (с. Лом), Тамбовская, Казанская, Рязанская, Перьинская (с. Перво), Шоснинская (с. Шостье), Битьинская (с. Бетино) съединитесь, сыбиритись, утишитя все скорби и болезни» 10. То обстоятельство, что из множественности богородиц естественным образом следовало и множественность рожденных ими богов, – идея, в принципе противоречащая самому христианскому единобожию, – совершенно не волновало набожных ерденеевских крестьянок, озабоченных тем, чтобы заручиться покровительством как можно большего числа небесных заступниц.

Помимо свидетельств древнерусской письменности и этнографических данных более позднего периода еще одним важным источником как по истории славянского язычества являются сообщения иностранных авторов. Однако и они страдают весьма существенным недостатком: описывая внешние формы богослужения или изображения идолов подчас гораздо подробнее, чем отечественные источники, иноземные наблюдатели зачастую совершенно не касаются внутренней сути наблюдаемых ими явлений. Вот, например, описание мусульманского путешественника ибн-Фадлана, лично видевшего в 922 г. обряды приплывавших на Волгу русских купцов: «И как только их корабли прибывают к этой пристани, тотчас выходит каждый из них [неся] с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набиз (хмельной напиток. – М.С. ), чтобы подойти к длинному воткнутому [в землю] бревну, у которого [имеется] лицо, похожее на лицо человека, а вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений длинные бревна, воткнутые в землю. Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О мой господь, я приехал из отдаленной страны, и со мной девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур», – пока не назовет всего, что прибыло с ним из его товаров, – «и я пришел к тебе с этим даром», – потом [он] оставляет то, что имел с собой, перед [этим] бревном, – «итак, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца, имеющего многочисленные динары и дирхемы, чтобы он покупал у меня в соответствии с тем, что я пожелаю, и не прекословил бы мне ни в чем, что я говорю». Потом он уходит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: