Оскар Ратти - Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии

- Название:Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-389-13522-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Ратти - Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии краткое содержание

Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Командующие лояльными сёгуну войсками жили в роскошных, хорошо укрепленных особняках, расположенных в пределах города и разбросанных по окружающей его местности. Все даймё были обязаны иметь собственный особняк в Эдо, где им приходилось проводить большую часть времени и где они оставляли ближайших членов семьи (жен, сыновей и т. д.), когда отправлялись проведать свои лены. Эти особняки ( ясики ) обычно строились в соответствии с древним военным планом укрепленного лагеря – в самом центре палатка генерала в окружении палаток его офицеров, а по внешним границам – палатки простых воинов. Провинциальные замки феодальной Японии строились по такой же схеме, и главная цитадель в них размещалась в центре, а окружавшие ее бараки воинов были вытянуты вдоль внешних стен.

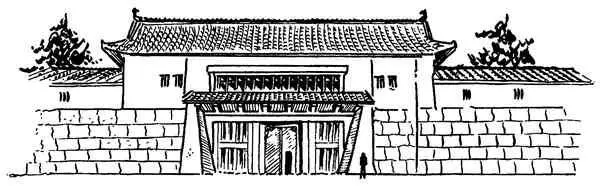

Частные особняки в Эдо представляли собой слегка модифицированную версию того же самого плана, с длинными, непрерывными зданиями (нагайя) , построенными так, чтобы полностью окружать сад и центральный дворец феодального правителя. Эти здания имели прочные внешние стены и ряды укрепленных окон со стороны улицы. В них обычно размещались казармы воинов и их оружейные. На главную улицу выходили центральные ворота (омон, омотэмон), чьи огромные створки широко распахивались лишь по особым случаям. В обычные дни все движение осуществлялось через меньшие по размерам ворота (передние (цуёмон), задние (урамон) и маленькие проходы, называвшиеся хидзёмон, ёдзингути и кугири) , которые вели в узкий дворик, зажатый между караульными помещениями, где «стены были украшены луками, стрелами, копьями, огнестрельным оружием и длинными палками с утыканными шипами железными наконечниками, которые служили для нейтрализации и разоружения незваных гостей. Всякий раз, когда кто-то из воинов выходил за ворота, он оставлял на стене караульного помещения деревянный жетон со своим именем, который он всегда носил на поясе; по возвращении в ясики он получал жетон назад. Таким образом стражники у ворот могли определить с одного взгляда, сколько воинов в данный момент находится в отлучке» (McClatchie 1, 171).

Нагайя окружали внутренние казармы (нака-нагайя) , где размещался дополнительный гарнизон, а также находились складские помещения и здания, предназначенные для высокопоставленных чиновников, которые управляли делами клана для своего господина. Эти внутренние здания как в Эдо, так и в провинции служили резиденциями «для советников (каро), торговых агентов (ёнин) , представителя феодального правителя во время его отсутствия (русуи), управляющего финансами ( кандзё-бугё ), главного архитектора ( сакудзи-бугё ) и врача (иса) . В больших кланах насчитывалось большое количество таких чиновников, но в ясики менее состоятельных даймё и у хатамото их было значительно меньше» ( McClatchie 1, 172).

Мощеная дорожка вела от парадных ворот до входа в главное здание – резиденцию правителя (годэн) , днем и ночью бдительно охранявшуюся избранными воинами. Эти воины были «единственными вассалами (за исключением нескольких личных слуг правителя), которым дозволялось посещать годэн в ночное время. Все остальные, в том числе повара и кухонные работники, имели жилища, отведенные им в нагайя , и они приходили туда рано утром, чтобы вновь приступить к своим обязанностям» ( McClatchie 1, 173).

В начале периода Токугава каждому даймё отводился участок для строительства одного особняка в Эдо в дополнение к тому, что он имел в провинции. Однако с течением времени, по мере того как показная роскошь и паразитическая бездеятельность разъедали строгие воинские добродетели прошлого, многие правители стали приобретать себе по три и более «главных особняка» ( ками-ясики) в дополнение к своим городским и пригородным особнякам среднего ( симо-ясики ) и малого размеров, а также многочисленным летним резиденциям, как большим (бэссо), так и маленьким ( какаэ-ясики ).

Согласно Бринкли, вплоть до 1868 года такое великое множество этих «зловещих» ясики с их массивными нагайя тянулись непрерывными рядами вдоль улиц Эдо и «такое огромное количество их обитателей с парой острых как бритва мечей на поясе и высокомерной миной на лице прогуливалось вокруг, что, несмотря на прекрасные парки и изысканные особняки аристократии, при всех своих зеленых лужайках и ухоженных соснах, которые маскировали мрачные очертания мощных укреплений центрального замка, Эдо никогда нельзя было принять за что-то иное, чем этот город являлся на самом деле – цитадель милитаристской системы, вобравшей в себя все военные ресурсы воинственной нации» (Brinkley 2,13).

Основная проблема, которая стояла перед правителями феодальной Японии из клана Токугава, заключалась в том, как контролировать целое, чтобы при этом контролировать его составные части, и наоборот. Еще в 1636 году японским подданным было запрещено законом покидать пределы страны, а если, нарушив этот закон, они когда-либо возвращались к ее берегам, то на родине их ожидало суровое наказание – смертная казнь. Оградив таким образом всю Японию от международного сообщества, ее правители ввели еще и жесткую систему разделения провинций, в результате чего передвижение граждан между городами и деревнями было сильно ограничено, а при наличии соответствующего разрешения держалось под строгим контролем. Основные наземные торговые пути, известные как «Пять дорог» ( гокайдо), а также дороги, связывающие провинции, находились под постоянным наблюдением. Гарнизоны со специальными инспекторами несли вахту на пропускных пунктах ( сэкисё ), стратегически рассредоточенных вдоль этих маршрутов. У каждой заставы торговец должен был предъявить свой пропуск (сэкисё-фуда), выданный ему властями по месту жительства, чтобы получить разрешение продолжить свое путешествие. Эти пропуска назывались сэкисё-тёгата у мужчин и онна-тёгата у женщин. Как рассказывает нам Стэтлер в своем произведении «Японская таверна», женщины подвергались особенно тщательной проверке. Они представляли для сёгуна огромную ценность в качестве заложниц, и поэтому в онна-тёгата каждой женщины содержалось подробное описание ее общественного положения (жена, вдова, проститутка и т. д.) и внешнего вида, чтобы помешать возможному обману с помощью переодевания, на что японцы того времени были большие мастера. Женщин осматривали представительницы властей одного с ними пола, и результаты осмотра внимательно сравнивались с описанием внешних примет из онна-тёгата. Если в ходе осмотра выявлялись какие-то несоответствия, то женщину могли задержать на несколько дней, до тех пор, пока ее случай не будет рассмотрен в Эдо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: