Андрей Ваганов - Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы

- Название:Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Журнал «Экология и жизнь»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904553-06-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ваганов - Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся проблемой междисциплинарного знания, историей науки и техники, культурной антропологией. Книга также полезна для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава гуманитарных и технических (технологических) университетов, научных работников.

Жанр, который мы потеряли. Очерк истории отечественной научно-популярной литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

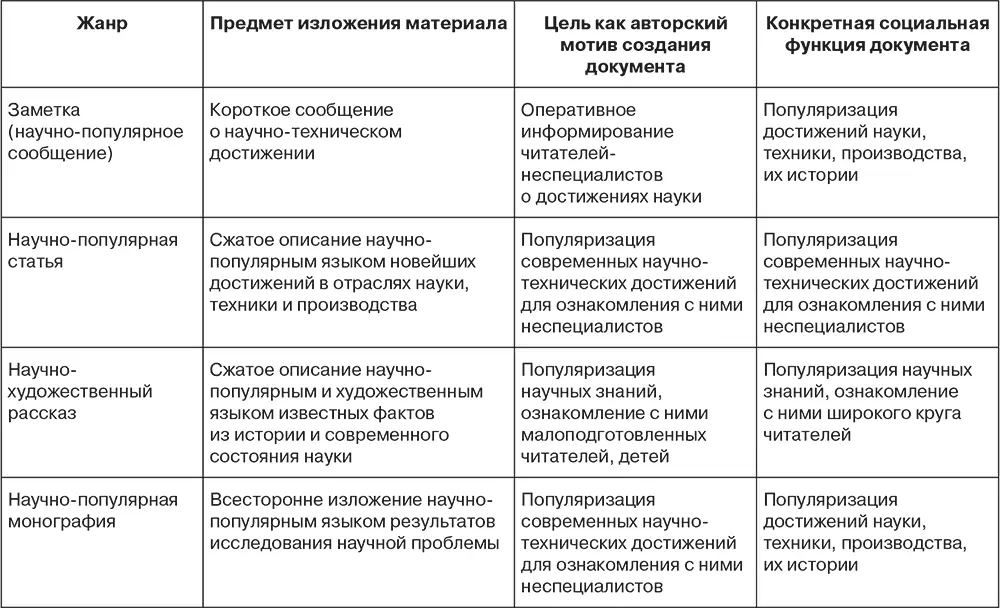

За основу этой классификации взят функционально-стилистический метод: выявляются формы существования текста, определяемые социокультурными потребностями человека. «Конкретная разновидность текстовых произведений, объединенных общей целеустановкой, сходными композиционными формами и тематической одноплановостью, называется при этом жанром. Выделяются соответственно жанры (жанры речи), монография, статья, доклад, реферат, резюме и др.», – так определяет подобный принцип систематизации и Валерия Чернявская. [9] Чернявская В. Е. Указ. соч., с. 30.

В принципе это такое старое, проверенное, безобидное и безотказное плацебо – определить научный жанр просто через материализованную форму «упаковки» текста. «К научной литературе относятся собрания сочинений, монографии, тематические сборники, «Труды», «Ученые записки», «Краткие сообщения» и другие продолжающиеся издания, журналы, периодические издания, научно-справочная, справочно-энциклопедическая литература, научно-техническая информация (библиографическое описание, аннотация, реферат, экспресс-информация, информационный обзор, отчет и пр.), производственно-техническая литература и т. д.» [10] Сенкевич М. П. Литературное редактирование научных произведений. – М.: Высшая школа, 1970. С. 28.

.

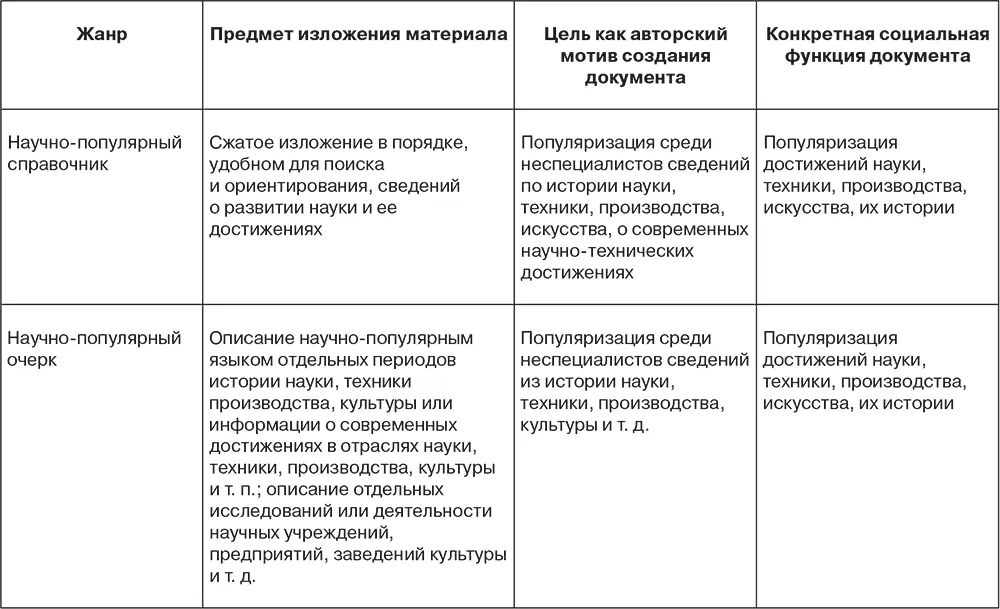

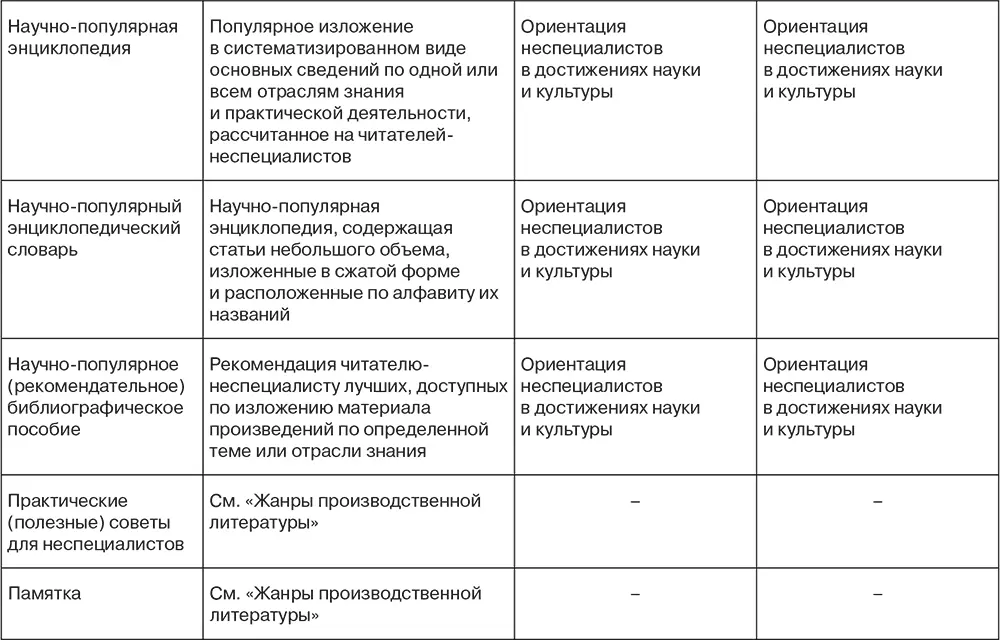

Таблица 1.1. Характеристика жанров научно-популярной литературы

Особенно меня вдохновляют и интригуют эти замечательные «и пр.», «и т. д.». Впрочем, не меня одного.

Профессор Чернявская предлагает, например, при разговоре о типологии научных текстов отказаться от самого понятия «жанр», а использовать понятие «тип текста». Соответственно типы научных текстов, согласно Чернявской, представлены в следующем наборе:

академические (научно-теоретические), «реализующие собственно исследовательские цели и вербализирующие новое научное знание»;

научно-информационные;

научно-критические;

научно-популярные, «создаваемые с целью массового распространения, популяризации определенных научных сведений»;

научно-учебные, «связанные с дидактическими целеустановками, т. е. создаваемые специально для учебных целей…» [11] Чернявская В. Е. Указ. соч., с. 38–39.

.

Вроде бы нашли, откуда ноги растут у научно-популярной литературы! Но вот Майя Петровна Сенкевич категорически настаивает: «Не относится к собственно научному стилю научно-популярная и научно-фантастическая литература. В этих видах литературы используются элементы и научного, и разговорного, и публицистического стилей, а также стиля художественной литературы». [12] Сенкевич М. П. Указ. соч., с. 28.

Предельно широкое жанровое определение научно-популярной книге дает советский библиограф А.Я. Черняк. У него научно-популярная книга – это: «1) книги познавательного характера; 2) пособия в помощь техническому любительству». [13] Черняк А. Я. История технической книги. – М.: Книга, 1981. С. 23.

Правда, непонятно, в какую категорию в таком случае отнести пособия по изготовлению скворечников? Но тем не менее Арон Яковлевич Черняк, известный советский специалист в области истории технической книги, во многом прав: огромный пласт научно-популярной литературы – это фактически разновидность технической литературы.

В общем, это достаточно увлекательная забава – конструирование жанров. Этим может заняться любой желающий. Надо только представить разумную аргументацию принципов такого конструирования. Недаром попытка составить полную и абсолютную систему классификации чего бы то ни было – мечта многих известных и еще большего числа безвестных ученых-систематиков. Аристотель, Линней, Ньютон, Дарвин, Маркс, Менделеев, Любищев… Систематика – это остов науки.

Кстати, возможно, у блестящего шведского натуралиста Карла Линнея мы нащупываем хотя бы подходы к определению – что такое род (в сочинениях Линнея род и вид – понятия фактически синонимичные). «Не признак составляет род, а наоборот, – пишет швед. – Признак вытекает из рода, а не род из признака. Признак необходим не для того чтобы создать род, а для того чтобы распознать его… Признак – слуга, а не господин!» [14] Станков С. С. Жизненный путь и труды Карла Линнея// Сб. Карл Линней. (К 250-летию со дня рождения.) 1707–1957. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. C. 7–77.

Другими словами, Линней призывает подыскивать признаки, соответствующие уже реально существующему естественному порядку. В нашем случае – реально существующему корпусу текстов, которые любой из нас почти безошибочно отнесет к научно-популярным. Но вот почему изначально мы относим те или иные тексты к этому жанру, почему возникает ощущение этого «естественного порядка» – объяснить можно с трудом. Мы так чувствуем! Ведь жанр (опять используя биологическую терминологию) по существу – это волевым усилием сформированный нами ценоз текстов из некоего трансцендентного, «несчетного» принципиально множества текстов. Иначе говоря, жанр – это тяготение к образцам.

Если применить эту методологию к тому, чтобы попытаться хотя бы приблизительно «пальпировать» тело научно-популярного жанра, то в этот ценоз попадут не только произведения, «создаваемые с целью массового распространения, популяризации определенных научных сведений», но и научная фантастика ( science fiction ), например. Мало того, даже создаваемые изначально как научные, некоторые тексты неизбежно «мутируют» в научно-популярные. Вот хотя бы такая запись о классическом, легендарном, даже лабораторном эксперименте:

«Гальвани готовил для своей жены, в то время больной, бульон из лягушек; он их почистил и положил случайно на изолятор недалеко от электрода электрической машины. Один из племянников, работавших у него, нечаянно прикоснулся концом скальпеля к внутренним бедренным нервам одного из животных; тут же мышцы органа сократились в сильной конвульсии. Жена Гальвани, присутствовавшая при этом явлении, была уверена, что оно совпало с электрическим разрядом…» [15] Точное и краткое изложение оснований гальванизма (Париж, 1803). Цит. по: Витковски Никола . Сентиментальная история науки/ Пер. с фр. Д. Баюка. – М.: КоЛибри, 2007. С. 155.

Какое же это описание научного эксперимента?! Это тема для научно-фантастического романа.

Как бы там ни было, но мне понадобится, хотя бы для начала, некое рабочее определение параметров научно-популярного жанра. Можно было бы, кстати, воспользоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». Пункт 3.2.4.1.3 этого документа так и называется: «Научно-популярное издание». Читаем, что же это такое: «Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту». А пункт 3.2.5.2.4 уточняет, что такое научно-популярный журнал: «Журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и практической деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию. Примечание. Выпускаются научно-популярные журналы для детей». [16] Основные стандарты по издательскому делу: Cб./ Сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М.: ИД «Университетская книга», 2009. С. 117, 131.

Интервал:

Закладка: