Андрей Ковалев - Книга перемен. Том 1. Материалы к истории русского искусства

- Название:Книга перемен. Том 1. Материалы к истории русского искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448347528

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ковалев - Книга перемен. Том 1. Материалы к истории русского искусства краткое содержание

Книга перемен. Том 1. Материалы к истории русского искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Явственно наблюдаемая неустойчивость, удивительная нечеткость, труднообъяснимая изменчивость художественного процесса несомненно объясняются тем ускоренным прохождением исторических этапов, на которые указывает Д. В. Сарабьянов, и создают труднопреодолимую путаницу в терминологии. Дело в том, что термин «авангард», «авангардизм» применим здесь лишь условно, ибо не был самоназванием, равно как и «модернизм», который представляется более корректным термином для обозначения всего явления в целом. Что же касается автохтонных самонаименований, то наиболее широкое бытование имел термин «футуризм», а после революции – «левое искусство», породивший затем официальное название группы ЛЕФ – «Левый фронт». Самоопределение в среде авангардистов, которых мы все-таки условимся именно так называть, ибо любой термин есть условность, происходило в форме самоотождествления и принятия этого отождествления всей группировкой. Николай Пунин, практически единственный профессиональный искусствовед, связавший себя с авангардными течениями, в статье для массового журнала «Жизнь искусства» 36 36 Пунин Н. Н. Государственная выставка работ петроградских художников всех направлений. Обзор // Жизнь искусства. 1923. №. 21. С. 14—15.

смог определить, кого же можно называть «левыми» художниками (то есть авангардистами, в нашей терминологии) только через тавтологию: «левым» в искусстве будет все то, что «левые» художники назовут «левым». Такое определение было дано уже на излете существования авангардизма как структурной общности, превращения его в обыкновенную совокупность художников, объединяемых только сходством стилистической манеры. В более ранние периоды авангардное сообщество самоотождествлялось без каких-либо дефиниций. В него, похоже, принимался без какой-либо инициации всякий, кто соблюдал «правила игры», вся суть которых заключалась в том, что они находились в непрерывном изменении. «Своим» считался тот, кто успевал следить за этими изменениями и понимать их смысл. Попадавший в авангардистскую общность, для внешних наблюдателей выглядевшую как эзотерический клан, должен был уметь выполнять ритуальные действия, которые выполняют все члены общности. При этом идеи, возникшие у идеологов, лидеров общности, моментально становились всеобщим и лишенным индивидуального происхождения достоянием. Одномоментность и большая скорость восприятия новых идей постоянно создавали ситуацию совершенно параллельного и одновременного изобретения тех или иных стилистических ходов. Именно так следует объяснять, как мне кажется, описанное еще Камиллой Грей соперничество Казимира Малевича и Владимира Татлина, которые подозревали друг друга в плагиате.

Все эти наблюдения, особенно характерные для раннего периода развития авангардного течения, замечательно описываются в терминах, предложенных британским антропологом Виктором Тэрнером, – «лиминальность», то есть приниженное, внеструктурное состояние, и «коммунитас» – внеструктурная общность, противостоящая структуре 37 37 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.

. В такой системе понятий оказывается значимым фактор, что подавляющее большинство лидеров авангардизма – провинциалы, происходящие из семейств со средним уровнем образованности, что, несомненно, делало их при вхождении в культуру больших городов в определенной степени «метеками», чужаками, маргинальными личностями. И далее: желтые кофты, «пощечины общественному вкусу», для сторонних наблюдателей выглядевшие как бессмысленное кривлянье и опасное разрушение основ гуманитарной цивилизации, были ритуальным жестом, преследующим цель возвышения через уничтожение. Хепенинги футуристов, столь эпатировавшие не только и не столько буржуазию, сколько «людей культуры», типа А. Бенуа 38 38 См.: Бобринская Е. А. Жест в поэтике раннего русского авангарда // Авангардное поведение. СПб., 1998. С. 49—62.

, были первыми опытами «переклассификации действительности и отношений к обществу, природе и культуре». Старая институционализированная структура раскачивалась с шумом и треском, и охранители культуры совершенно резонно видели в диких, оскорбительных жестах молодых бунтарей последнее проклятие их уходящей культуре, провозвестие Смутного времени.

Среди творцов «нового искусства» меня привлекают две фигуры – Казимир Малевич и Павел Филонов. Странные, темные пророки, говорящие на каком-то неуклюжем, но полном экстатического вдохновения языке… Носители откровения, облеченные харизматической властью, они стояли особняком среди довольно бедных молодых людей, которым было так весело разрушать старое, отжившее, умирающее. То, что для их спутников было почти единственным смыслом жизни, для них было только эпизодом, поэтому почти курьезно выглядит совсем не склонный к гаерству Малевич, разгуливающий по Кузнецкому мосту в котелке и с деревянной ложкой в петлице, ибо его дело было проповедовать, учить, возглашать. Супрематизм, как и идеология «аналитического искусства», не просто очередной изм в бесконечной череде измов двадцатого века. Это пророчества и откровения, далеко выходящие за рамки того, что мы привычно считаем искусством. Горячий ветер Откровения возвышает и без того довольно замкнутого человека над его спутниками; рамки течения становятся ему узкими, недаром Малевич в начале 1920-х годов удаляется в Витебск, словно апостол – к варварам, и окружает себя преданными учениками, которые будут послушно внимать Учителю.

Пафос учительства, который обуял футуристов, совсем недавно ни о чем таком не помышлявших, а сразу же после революции рьяно начавших строить здание нового художественного образования, выглядит явлением вовсе не случайным. Однако школы, которые образовали вокруг себя и Малевич, и Филонов, стоят несколько особняком – в них происходил не обыкновенный процесс обучения, передачи знания, а передача учения. Об этом свидетельствуют необыкновенное последействие и жизнестойкость этих школ, а само общение учителя с учениками описывается в духе традиционной агиографии.

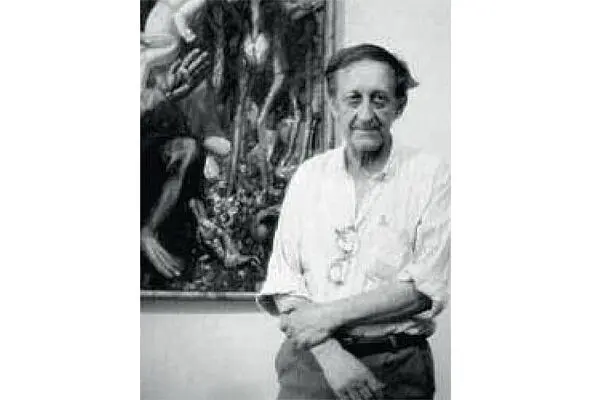

Рис. 6. Е. Ковтун перед картиной Филонова «Крестьянская семья (Святое семейство)» (1914) в Русском музее. Ленинград, 1988.

Несомненно, что тип авторитарной личности, столь ярко высветившийся и в Малевиче, и в Филонове, которые, пусть весьма различно, манипулировали сознанием своих учеников, планируя распространять свое влияние до бесконечности, до пределов всего человечества, не может не вызывать некоей неприязни у плюралистически настроенного человека конца XX века. Однако их тяжеловесные озарения, начисто лишенные всякой кокетливой игры, полные серьезности и внутреннего величия, продолжают притягивать к себе, и в этом, наверное, и заключается их внутренний непреходящий смысл и значение. Но при этом – при каждой встрече с прорастающей, биологической живописью Филонова, мне на ум приходят те гекатомбы, которыми окружала его безжалостная история, а изображение всемирно знаменитого 4-го блока Чернобыльской АЭС живо напоминает мне «будущие планиты для землянитов», сопровожденные трогательным комментарием Малевича: «Система планита дает возможность держать его в чистоте, он моется без всякого для этого приспособления».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: