Арман Леруа - Лагуна. Как Аристотель придумал науку

- Название:Лагуна. Как Аристотель придумал науку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-983188-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арман Леруа - Лагуна. Как Аристотель придумал науку краткое содержание

Лагуна. Как Аристотель придумал науку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Chamaileōn Аристотеля – хамелеон обыкновенный

( Chamaeleo chamaeleon chamaeleon )

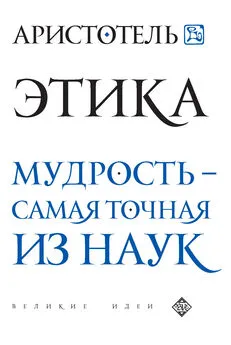

В сборнике, ныне называемом “Метафизикой”, Аристотель рассматривает фундаментальную реальность. Его идеи непросты: толкование 14 книг “Метафизики” заняло столетия и наверняка займет еще годы. К счастью, мы и так можем оценить блеск вступления:

Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах].

Итак, Аристотель употребляет слово знание не только в значении “понимание”, но и “восприятие”. Люди получают удовольствие от упражнения органов чувств: это позволяет воспринимать все многообразие вещей в мире. Первый шаг сделан. Далее Аристотель указывает, что знание в смысле восприятия – это фундамент знания в смысле понимания , – и действительно, для этого нужна мудрость. Ясно, к чему подобное утверждение в начале “Метафизики”: Аристотель объявляет войну идеализму Академии. Его программа – не программа Платона. Аристотель ведет речь об этом , материальном, мире и хочет, чтобы читатель это знал.

Чтобы перейти от восприятия к мудрости, Аристотель строит иерархию понимания. По его словам, воспринимая что-либо, мы приобретаем память об этом. Ряд воспоминаний об одном и том же предмете имеет в итоге значение одного опыта. Так, воспоминания Сократа и Платона позволяют нам делать обобщения о людях. Аристотель объявляет войну Платону, который настаивал, что когда мы рождаемся, знания уже с нами – более того, все знания, которыми мы могли бы обладать – это все существующие на свете знания. Но, увы, мы все позабыли, и задача состоит в том, чтобы их восстановить. Это, конечно, призыв к эмпирическому квиетизму. Если мы знаем вообще все, то нет нужды изучать мир. Возможно, утраченные знания вернулись бы, если бы мы достаточно много говорили о них. Не случайно Платон сочинял диалоги.

С точки зрения Аристотеля, разговоры бесполезны. Даже опыта, пускай необходимого для искусств и наук, недостаточно. Аристотель объясняет, почему. Представим не очень талантливого, но умелого врача (из тех, кто считает, что если лекарство помогло вылечить одного человека, то оно, скорее всего, вылечит и другого), который, между тем, не понимает и не задумывается о том, почему это лекарство вообще действует. Грубый эмпиризм такого сорта полезен, однако не вызывает у Аристотеля восхищения. Он даже сравнивает “людей опыта” – ремесленников, заучивших наизусть свои задачи, – с “неодушевленными существами”: те действуют не столько с пониманием идеи того, что они создают, сколько на основании привычки работать так, а не иначе [24] Речь не о чисто физическом труде, который Аристотель считает предосудительным [для “свободнорожденного”], а скорее о недостаточном понимании. В своих биологических работах он часто пользуется метафорой ремесленничества, а также говорит о человеке, который работает руками, не понимая, что и зачем он делает.

. “Люди искусства” при этом “оказываются более мудрыми не благодаря умению действовать, а потому, что они владеют понятием и знают причины”. В “Политике” (1253 b 31) читаем: “Раб – это одушевленное орудие…”.

Человек, способный обучать, выше человека, который к тому не способен, поскольку он понимает . Это естественный взгляд для любого, кто всю свою жизнь этим и занимался. Человек, способный учить, способен и изобретать. Аристотель восхищается новаторами, но некоторые из них достойны большего восхищения, нежели другие. Изобретатели наук, предназначенных для “препровождения времени”, “мудрее” изобретателей наук, нацеленных на удовлетворение необходимых потребностей (“умозрительные дисциплины выше созидающих”). Аристотель ранжирует людей, исходя из присущих им форм понимания, и впадает, таким образом, в снобизм (многие его еще застали: это снобизм ученого, занимающегося фундаментальной наукой, по отношению к инженеру, и инженера – по отношению к садовнику). Такое отношение спорит с нашим эгалитаристским инстинктом, но я прошу читателя помнить, что Аристотель основал новую философию – такую, которая не занимается поиском абсолютного знания и не основывается на идеальном мире за пределами чувств. Его философия рассматривает грязь, кровь, плоть, рост, спаривание, размножение, смерть и гниение: то, с чем ежедневно сталкиваются крестьяне и торговцы рыбой. Аристотелю приходится объяснять своим слушателям (элите общества с чрезвычайно сильным расслоением), что знание, которое возникает из рассмотрения таких вещей – это знание высокого порядка, а те, кто получает знания таким путем – философы в самом высоком смысле.

Научный метод Аристотеля образует единое целое с его эпистемологией. По Аристотелю, человеку приходится начать с phainomena – “явлений”: не только того, что он видел собственными глазами, но и того, что видели другие, а также их мнения об этом увиденном. Аристотель отдает предпочтение сведениям, доставляемым людьми “мудрыми” и “авторитетными”. Он понимает, что никто не в состоянии увидеть всего и что иногда приходится верить рассказанному другими (так, греки заимствовали у вавилонян и египтян знания об астрономии).

Каким бы ни был источник знаний, они, как правило, состоят из множества наблюдений за разнообразными классами предметов – например животными ( zōia ). Однажды определенный, этот класс делился на более мелкие: птицы, рыбы, животные с рогами, животные без крови и т. д. Страсть Аристотеля к знаниям и его рвение к упорядочиванию не знают границ. Он собрал сведения о животных, растениях, камнях, ветрах, географии, городах, политическом устройстве, замечательных людях, драме, поэмах (это лишь часть обширного списка), обработал и упорядочил данные сначала по одному принципу, затем по другому: книгу за книгой. В “Истории животных” обобщены знания о животных. Вот выбранный наугад фрагмент:

Некоторые животные рождают живых детенышей, иные откладывают яйца, а третьи рождают личинок. К живородящим животным относятся: человек, лошадь, тюлень и все другие животные, имеющие шерсть; а из водных животных – китообразные, например дельфин, а также так называемые селахии [хрящевые рыбы – акулы, скаты, химеры]. Некоторые водные животные с кровью, например киты и дельфины, не имеют жабр, но имеют дыхательные отверстия. У дельфинов дыхательное отверстие расположено на спине, а у китов на лбу. К животным с хорошо видимыми жабрами относятся селахии (например, катраны и скаты).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: