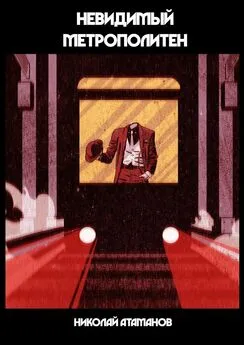

Николай Лучник - Невидимый современник

- Название:Невидимый современник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Лучник - Невидимый современник краткое содержание

Угроза здоровью людей в связи с повышением уровня естественного радиоактивного фона…

Новые методы лечения рака и других тяжелых заболеваний…

Радиационная угроза в современных войнах…

Борьба с вредными насекомыми…

Наиболее эффективные методы диагностики в медицине…

Изучение тончайших процессов обмена веществ…

Так же как некогда пар и электричество, так теперь ионизирующие лучи стали неотъемлемой частью современной техники, науки, повседневной жизни.

О радиобиологии — науке, которая занимается всеми этими проблемами, рассказывает доктор биологических наук Н. Лучник, первая книга которого — «Почему я похож на папу» — получила широкое признание читателей.

Невидимый современник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот потому-то в 40-х годах почти никто из серьезных радиобиологов в радиостимуляцию не верил. Но сейчас уже 60-е годы, а за двадцать лет многое изменилось.

Атомный век настойчиво ставил новые задачи. Одна из них связана с тем, что среди отходов атомной промышленности есть вещества, которые можно использовать в качестве удобрения, но они слегка загрязнены радиоактивностью. Необходимо ли их «хоронить», что связано с дополнительными затратами, или, если они не вредят урожаю, можно вывозить их на поля? Нужно было узнать, как разные концентрации радиоактивных веществ влияют на прорастание семян, всхожесть и урожай. Такое задание получила лаборатория, где я в то время делал свои первые шаги в науке.

Начали опыты. И не поверили своим глазам. Потому что увидели, что семена, облученные слабыми дозами или намоченные в слаборадиоактивных растворах, прорастали лучше, чем контрольные. Это отнюдь не было повторением экспериментов Стоклазы. Опыты ставились на тысячах семян, во многих повторностях, все варианты находились в строго одинаковых условиях… Но факт оставался фактом: семена прорастали быстрее.

Время шло, и оказывалось, что под влиянием низких доз облучения не только улучшается прорастание, но также ускоряется рост и развитие, повышается урожай…

В чем же дело? Почему этого не знали раньше? Как это увязать с тем, что известно о действии радиации на живую клетку?

Тогда мы вновь обратились к литературе, и более внимательное ее изучение показало, что наряду с совершенно недостоверными опытами существуют и отличные работы, проведенные со всей возможной точностью и показавшие существование радиостимуляции. Причем за самыми убедительными работами не приходилось далеко ехать: они были выполнены у нас на Родине, в Москве и Подмосковье, Лидией Петровной Бреславец и ее сотрудниками. К сожалению, большое количество несолидных статей так скомпрометировало идею радиостимуляции, что на эти работы радиобиологи в свое время не обратили должного внимания.

Противоречий с теорией тоже не было. Ведь действие ионизирующих лучей на клетку не ограничивается повреждением хромосом. Исследование клеток, облученных в условиях радиостимуляции, показало, что малые дозы ускоряют деление клеток, что заметила еще Бреславец. А мне пришлось заниматься этим специально. В результате стало ясно, почему не всегда малые дозы радиации оказывают стимулирующий эффект на рост и развитие.

Ускорение клеточного деления и повреждение хромосом по-разному зависит от таких условий облучения, как жесткость лучей и распределение дозы во времени. Когда эти условия были найдены, стало возможным получить радиостимуляцию всегда, когда это нужно.

Примерно в то же время, когда мы неожиданно столкнулись с радиостимуляцией, ее изучением занялись также наши коллеги в других лабораториях — в Москве и Ленинграде, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. И всюду получили очень сходные результаты.

Но вот наступает 1955 год. В Женеве созывается I Международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Советская делегация представила в числе прочих и доклад «Об использовании ионизирующих излучений в сельском хозяйстве». В нем был приведен огромный собранный советскими учеными материал о действии малых доз радиации на культурные растения, в том числе и результаты наших уральских опытов.

Иностранцы с интересом слушали. Они не верили в стимулирующее действие радиации и даже не пробовали ставить точных опытов… Но с нашими данными спорить трудно. Советские ученые оказались впереди. Кое-кто из иностранцев, вернувшись домой, занялся повторением опытов и, конечно, полностью подтвердил наши результаты.

Теперь явление радиостимуляции достаточно хорошо изучено и там, где нужно, применяется на практике. Однако радиостимуляция культурных растений — далеко не единственное применение ионизирующих излучений в сельском хозяйстве и даже не самое важное.

Если человеку, ничего не смыслящему в часовом деле, предложить изменить что-нибудь в часовом механизме, то часы скорее всего остановятся или, во всяком случае, станут работать хуже. Гораздо реже изменения будут безвредными. Однако совсем-совсем редко чисто случайные изменения могут улучшить конструкцию. Та же ситуация с возникновением наследственных изменений под действием радиации. Подавляющее большинство мутаций вредны или гибельны. Только с этой точки зрения мы до сих пор о них и говорили. Но изредка случайно возникшие наследственные изменения могут быть полезными для организма.

Несмотря на редкость полезных мутаций, значение их крайне велико. Ведь они — элементарный материал для естественного и искусственного отбора. Если бы их не было, не было бы и развитой жизни на нашей планете. Без них немыслима и селекция.

До рождения радиационной генетики селекционер работал только с теми изменениями, которые дает природа. Радиация позволила во много раз увеличить материал для отбора. Хотя ионизирующие лучи стали применяться в селекции недавно, но уже сейчас целый ряд радиационных мутантов внедрен в практику.

Ионизирующие лучи используют и для борьбы с вредителями, и для стерилизации продуктов, и для подавления прорастания в тех случаях, когда оно нежелательно…

Вы, конечно, помните восторженно-наивные идеи Хольвека, пытавшегося использовать теорию мишени в качестве статистического ультрамикроскопа: облучить клетку, по форме кривой выживания вычислить формальный объем мишени и получить тем самым сведения об объеме управляющего центра живой клетки. Он не учитывал слишком многих обстоятельств, которые влияют на получаемый результат, но в принципе его идея была вполне здравой.

Иногда ионизирующие лучи действительно можно с успехом использовать для статистической ультрамикрометрии. Только поступают при этом далеко не так, как делал Хольвек. Прежде всего облучение проводят в таких условиях, когда полностью исключено и непрямое действие лучей и восстановление. Конечно, такое далеко не всегда возможно. Для этого пригодны крупные молекулы, вирусы, бактериальные споры — словом, объекты, которые выдерживают полное обезвоживание и достаточно просты. Лучи тоже годятся не всякие. Применяют либо очень редко ионизирующие лучи (например, электроны высоких энергий), которые при каждом проходе через облучаемый объект оставят в нем не больше одной ионизации, либо, наоборот, очень густо ионизирующие (например, протоны), каждый проход которых оставляет не меньше одной ионизации. В первом случае с помощью несложных расчетов можно вычислить объем облучаемого объекта, во втором — его среднее поперечное сечение. А сопоставляя обе величины, нетрудно определить и форму изучаемого объекта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: