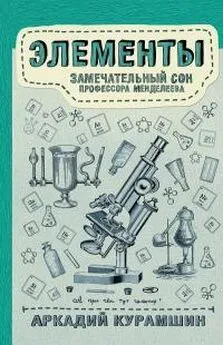

Аркадий Курамшин - Жизнь замечательных веществ

- Название:Жизнь замечательных веществ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-104096-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Курамшин - Жизнь замечательных веществ краткое содержание

Сегодня в российской, и в международной инфосфере мы сталкиваемся с огромным количеством легенд и страшных историй на ночь, связанных с химией. Как-то так произошло, что химия стала вызывать опасение и страх, расцвёл иррациональный страх перед всем «химическим» – хемофобия.

Однако настоящие истории, связанные с открытием химических веществ, обнаружением их полезных свойств, гораздо интереснее придуманных легенд. К тому же, они смогут избавить читателя от иррационального страха перед всем химическим, заинтересовать химией и сделать так, чтобы все больше и больше людей перестали бы воспринимать эту науку как что-то опасное.

Жизнь замечательных веществ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К счастью, антидот от отравления этиленгликолем достаточно прост и распространен. В принципе этот антидот общий для лечения отравления большинством спиртов – этанол. Фермент, который отвечает за окисление этиленгликоля и его трансформацию в токсичные метаболиты – алкогольдегидрогеназа, тот же самый фермент, который отвечает за переработку этанола. К счастью, сродство алкогольдегидрогеназы к этанолу в 100 раз выше, чем к этиленгликолю, поэтому большая доза этанола (который обычно вводится внутривенно) может насытить фермент и «отвлечь» его от производства токсинов – продуктов окисления этиленгликоля. Правда, такое лечение тоже имеет свои побочные эффекты: похмелье, вызванное продуктом ферментативного окисления этанола – уксусным альдегидом, в данном случае будет неизбежно.

Для производства антифриза используется лишь малая доля от примерно 20 миллионов тонн этиленгликоля, производящегося ежегодно. Большая часть этого диола (двухатомного спирта, молекулы с двумя группами – ОН) используется для производства сложных полиэфиров, в особенности полиэтилентерефталата (ПЭТ) – прозрачного, блестящего и легко поддающегося обработке полимера, из которого изготавливают и пластиковые бутылки, и волокна для тканей.

3. Полимеры синтетические и натуральные

Очень часто наше времяназывают «веком полимеров», а некоторые материаловеды даже склонны считать, что мы живем во времена смены железного века веком полимеров – столь большое значение имеют синтетические и искусственные полимеры, ворвавшиеся в нашу жизнь во второй трети ХХ века, для современной техники и технологии.

Не стоит, правда, забывать, что природные полимеры – целлюлоза (основной компонент древесины) и кератин (белок, из которого состоит шерсть, рога и копыта) применялись нашими далёкими предками еще во времена каменного века, и поскольку заострить деревянную палку было делом более простым, чем придать нужную форму камню, полимерными орудиями труда, обороны и нападения наши предки начали пользоваться даже раньше, чем каменными. Природные полимеры и их аналоги и сейчас интересны ученым – и как химическое сырье, альтернативное нефти и продуктам нефтепереработки (та же целлюлоза или ее ближайший родственник – хитин), и как конструкционные материалы, изделия из которых не будут разлагаться в лесу три сотни лет, как полиэтиленовый пакет, а мирно утилизуются за сезон (биоразлагаемый пакет из полимолочной кислоты). Этот раздел посвящен полимерам – макромолекулам, без которых мы не можем представить нашу жизнь.

3.1. Кератин

Вряд ли производители косметики уделяют столь пристальное внимание какому-либо другому замечательному веществу, как кератину. Он интересен для них как вещество, образующее ткани, за которыми требуется постоянный уход и, соответственно для ухода за этими тканями выпускаются все новые и новые препараты.

Кератин представляет собой прочный структурный белок, придающий форму и жесткость коже, волосам и ногтям человека. К нашему счастью, у нас нет копыт, клювов, чешуи и рогов, иначе бы нам приходилось приобретать косметические средства для поддержания функций кератина и в этих органах.

Строго говоря, кератин не представляет собой индивидуальное химическое вещество – кератинами мы называем семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь структурному углеводу хитину. К фибриллярным относятся белки, имеющие вытянутую нитевидную структуру, в которой отношение поперечной оси к продольной больше 1:10. Другими представителями фибриллярных белков являются белок шелкового волокна фиброин или белок соединительной ткани коллаген. Обычно длинные нити фибриллярных белков организуются, формируя защиту и поддержку других молекул в живой ткани. Точно так же как отдельные волокна шерсти или целлюлозы свиваются в нити, мономеры кератинов, сплетаясь друг с другом, образуют нити, которые и образуют столь знакомые нам волосы и другие биологические структуры.

Термин «кератин» происходит от греческого слова «кера» – рог. Рождение этого названия датируется серединой XIX века. Первое упоминание о кератине появилось в литературе в научной работе 1849 года, в которой говорится, что белок «кератине» Саймона (именно так – «Simon’s keratine») входит в состав рогов, волос и копыт. К сожалению, это единственное упоминание о вероятном первооткрывателе кератина – Саймоне, и история не донесла до нас более подробную информацию о нем. Столь ранее описание кератина как белка, возможно, связано с тем, что кератин (как и большинство других фибриллярных белков) не похож на другие природные полимеры, с которыми работали химики XIX века: в отличие от большинства белков, открытых на заре становления биохимии, он не растворяется не только в воде, но и во множестве других растворителей, способных растворять белки. Не растворяется, однако к нашему счастью – представьте, что бы было, если бы он растворялся, – решили вы, скажем, помыть голову, а волосы смылись (хотя не исключаю, что некоторых такая перспектива даже порадовала бы).

Написать точную формулу кератина сложно, примерно так же сложно, как записать в общем виде формулу ДНК – и то и другое вещество индивидуально для того типа организма, из которого мы его выделяем. Сложность тут еще и в том, что молекулы кератинов различного типа обладают различным набором вторичных структур. В кератинах комбинируются и альфа-спиралевидная вторичная структура (правозакрученные спирали белка, сохраняющие устойчивость благодаря сетке водородных связей), так и бета-складчатая структура – в ней противолежащие цепи белков также за счет водородных связей объединяются в почти плоские листовидные агломераты. Отдельные участки кератинов с альфа– и бета-вторичной структурой связываются друг с другом за счет дисульфидных мостиков – связей S – S. Именно комбинация этих взаимодействий и придает кератинам их прочность. Различное соотношение альфа– и бета-фрагментов кератинов, различная плотность дисульфидных связей могут быть характерны и для кератинов одного организма, образующих различные ткани и обладающих различной прочностью – например, кератинов волос и ногтей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: