Илья Леенсон - Язык химии. Этимология химических названий

- Название:Язык химии. Этимология химических названий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:CORPUS

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-095739-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Леенсон - Язык химии. Этимология химических названий краткое содержание

«Язык химии» – это справочник по этимологии химических названий, но справочник необычный. Им можно пользоваться как настоящим словарем, чтобы разобраться в происхождении и значении тех или иных терминов, в которых всегда так просто было запутаться. Но можно и читать его как увлекательное повествование об истории химии как науки и об «анатомии слов».

Язык химии. Этимология химических названий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Адиабатический(процесс) – изменение состояния системы без притока и отдачи теплоты. Термин произошел от греч. adiabatos – «непроходимый», в котором можно выделить отрицательную приставку а, dia – «через» и bainein – «идти».

Аддитивность.В химии аддитивными (от лат. additio – «прибавление, сложение»; additivus – «прибавленный») называются физические свойства, сумма которых равна свойству целого объекта. Аддитивны, например, массы тел. Термин ввел в химию в конце XIX века немецкий физикохимик, лауреат Нобелевской премии (1909) Вильгельм Оствальд (1853–1932).

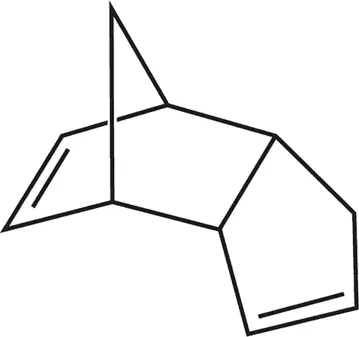

Аддукт.На латыни adductus – «приведенный, притянутый». Аддуктами называют молекулярные комплексы, например бензола с иодом С 6Н 6.I 2, соединения включения, например 8Kr.46H 2O, а также продукты присоединения диена к диенофилу в реакции диенового синтеза, например дициклопентадиен:

Азеотропы.По-гречески zein – «кипеть», trope – «перемена, изменение». С отрицательной приставкой а термин означает буквально «не изменяющий состав при перегонке». Азеотропные смеси (другое название – нераздельнокипящие) невозможно разделить перегонкой. Примером может служить 96 %-й (точнее, 95,57 %) этиловый спирт. Для полного удаления воды используют отгонку тройной азеотропной смеси из 18,5 % спирта, 74,1 % бензола и 7,4 % воды, которая кипит при 64,9 °С.

Аккумулятор.На латыни accumulator – «собиратель, накопитель». Это устройство, накапливающее энергию, как правило электрическую.

Аксиальныйи экваториальный.Эти термины были предложены в 1954 году (D. H. R. Barton, O. Hassel, K. S. Pitzer, V. Prelog, Science , 1954, vol. 119, p. 49). Они широко используются в стереохимии, чтобы указать направление в пространстве той или иной связи относительно остова молекулы. Термины происходят от лат. axis – «ось» (или греч. akson ) и лат. aequator – «уравнивающий».

Акцептори донор.На латыни acceptor – «принимающий», donare – «дарить, жертвовать». В химии акцепторы и доноры в основном принимают или отдают электроны.

Аликвота.В химии аликвота – отобранный для анализа определенный (небольшой) объем образца из известного объема. В математике аликвотными называются дроби с числителем единица. Происхождение этих терминов одинаковое: некоторое количество, которое содержится в другом количестве известное число раз без остатка. Латинский термин aliquoties означает «несколько раз»; он произошел от alius – «другой» и quot – «сколько, как много». Действительно, все дроби вида 1/ n «содержатся» в единице ровно n раз. Отобранный для анализа объем также содержится, как правило, в общем объеме вещества целое число раз (например, 5 мл в 0,4 л раствора).

Аллотропия.Термин происходит от греч. allos – «другой, иной» и tropos – «направление, способ, характер». Аллотропные модификации данного элемента имеют часто совершенно разные свойства: кислород и озон, графит и алмаз и т. д.

Аморфный.По-гречески morphe – «форма», с отрицательной приставкой дословно получается «бесформенный».

Анализ, синтез.По-гречески analysis – «разложение, расчленение» (от ana – «вверх» и lysis – «растворение, расторжение, освобождение, распад»); analytikos – «способный к расчленению». Чтобы проанализировать вещество, химики разлагали его на составные части. Корень «лиз» встречается во многих терминах, например: автолиз (саморастворение клеток и тканей под действием их собственных ферментов), гидролиз (разложение под действием воды), гомолизи гетеролиз(разрыв связи с образованием радикалов или ионов), пиролиз(разложение при нагреве), фотолиз(разложение под действием света), электролиз (разложение вещества на электродах в процессе пропускания тока), лизоцим( lysis + энзим) – фермент, разрушающий клетки бактерий.

Соответственно слово синтез – от греч. synthesis – «соединение, сочетание, составление». Смысл для химика очевидный. Термин этот впервые употребил в 1845 году известный немецкий химик-органик Адольф Вильгельм Герман Кольбе (1818–1884), синтезировавший тетрахлорид углерода, уксусную кислоту, салициловую и муравьиную кислоты и многие другие соединения. От слова «синтез» сравнительно недавно был образован термин синтон(англ. synthon ) – структурная единица молекулы, которая может быть введена в более сложную молекулу известными синтетическими приемами. Термин ввел в обращение в 1967 году американский химик-органик Элайс Джеймс Кори, лауреат Нобелевской премии (1990) за развитие теории и методологии органического синтеза.

Антифризы.Происхождение названия жидкостей, не замерзающих в сильные морозы, очевидно: по‑гречески anti – «против», а freeze по‑английски – «замерзать».

Анхимерныйэффект (анхимерное ускорение, анхимерное содействие) – эффект содействия или ускорения реакции соседними функциональными группами. Американский химик Сол Уинстейн (1912–1969), предложивший этот термин в 1939 году, произвел его от греч. anchi – «вблизи» и meros – «доля, часть».

Аппроксимация.Термин происходит от лат. approximo – «приближаюсь» (приставка ad + proximus – «ближайший», от prope – «близко, вблизи»).

Буферныерастворы. По-английски buff – «сглаживать, смягчать толчки». Действительно, рН этих растворов мало меняется при разбавлении или добавлении небольших количеств кислот и щелочей.

Бюкс.По-немецки Büchse – «банка», но у химиков бюкс – не любая банка, а небольшой стеклянный стаканчик с плотно закрывающейся крышкой для взвешивания и хранения небольших количеств реактивов.

Бюретка.Название этого необходимого для титрования прибора происходит от фр. burette, уменьшительного от buire – «графин». Правда, стеклянная трубка с делениями и часто с краником внизу мало похожа на графин, даже маленький.

Валентность.Описывая в «Евгении Онегине» разнообразные таланты своего героя, А. С. Пушкин отмечает среди прочего его способность «потолковать о Ювенале, в конце письма поставить vale ». В примечаниях к роману обычно дается перевод этого латинского слова: «Привет!» (дословно «Будь здоров!»). Оказывается, в русском языке есть однокоренное слово; это «валентность» – распространенный химический термин. Впрочем, используют его не только химики, но и, например, лингвисты. Так, в сборнике «Формальное описание структуры естественного языка» (Новосибирск, 1980) на с. 77–93 помещена статья Елены Владимировны Муравенко «О трансформационном описании валентных структур». Любой химик, увидев такое название, будет уверен, что статья химическая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: