Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий краткое содержание

содержит сведения обо всех элементах

известных человечеству. Сегодня их 107

причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие

как медь, железо,

известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками

несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось

незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лить в

веке. Третьи открыты

лет назад

но лишь в наше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза

технеций, плутоний, менделевий

курчатовий… Словом

сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй

столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре выяснилось, что элемент № 28 — не только декоративный металл (хотя никелированием как средством защиты других металлов от коррозии и для декоративны целей пользуются уже около ста лет). Никель оказался и одним из самых перспективных материалов для изготовления химической аппаратуры, которая должна выдерживать разъедающее действие концентрированных рассолов, горячих щелочей, расплавленных солей, фтора, хлора, брома и других агрессивных сред. Химическую пассивность этот металл сохраняет и при нагреве; жаростойкость проложила никелю дорогу в реактивную технику.

Уникальную совокупность свойств увидели в никеле конструкторы электровакуумных приборов. Не случайно больше трех четвертей всего металла, расходуемого электровакуумной техникой, приходится на чистый никель; из него изготовляют проволочные держатели, вводы, сетки, аноды, экраны, керны для оксидных катодов и ряд других деталей.

Здесь наряду с коррозионной и тепловой стойкостью никеля, его пластичностью и прочностью очень ценится низкая упругость пара: при рабочей температуре около 750°С объем электронной лампы насыщается ничтожным количеством никеля — порядка 10 -12г, которое не нарушает глубокого вакуума.

Во многих отношениях замечательны магнитные свойства никеля.

В 1842 г. Дж. П. Джоуль описал увеличение длины стальных прутков при намагничивании. Через 35 лет физики добрались и до химических собратьев железа — кобальта и никеля. И тут оказалось, что кобальтовые прутки тоже удлиняются в магнитном поле, а у никеля этот замечательный эффект не обнаруживается. Еще через несколько лет (в 1882 г.) выяснилось, что никель не только не удлиняется, а, наоборот, даже укорачивается в магнитном поле. Явление было названо магнитострикцией. Сущность его состоит в том, что при наложении внешнего магнитного поля беспорядочно расположенные микромагнитики металла (домены) выстраиваются в одном направлении, деформируя этим кристаллическую решетку. Эффект обратим: приложение механического напряжения к металлу меняет его магнитные характеристики.

Поэтому механические колебания в ферромагнитных материалах затухают гораздо быстрее, чем в неферромагнитных: энергия колебаний расходуется на изменение состояния намагниченности. Понимание природы этого «магнитомеханического затухания» позволило создать не боящиеся усталости сплавы для лопаток турбин и многих других деталей, подвергающихся вибрации.

Но, пожалуй, еще важнее другая область применения магнитомеханических явлений: стерженек из никеля в переменном магнитном поле достаточной частоты становится источником ультразвука.

Раскачивая такой стерженек в резонансе (для этого подбирают соответствующую длину), достигают колоссальной для ультразвуковой техники амплитуды колебаний — 0,01% от длины стержня.

Никелевые магнитострикторы были применены, между прочим, при никелировании в ультразвуковом поле: благодаря ультразвуку получаются чрезвычайно плотпые и блестящие покрытия, причем скорость их нанесения может быть гораздо выше, чем без озвучивания. Так «никель сам себе помогает».

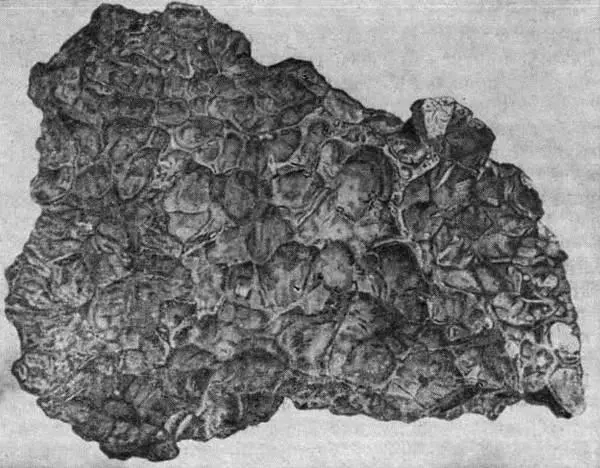

Никель обнаружен в железных метеоритах. «Масса самородного железа в 71 венский фунт весом, которая выпала на воздуха на глазах у нескольких очевидцев в шесть часов пополудни 26 мая 1751 г. близ деревни Грашина в Хорватии и зарылась в землю на три сажени на незадолго до того вспаханном поле»

Ультразвук имеет и множество других применений. Однако никто, по-видимому, не исследовал воздействия быстропеременного магнитного поля на реакции с участием металлического никеля: вызванная магнитострикцией пульсация поверхности должна была бы существенно повлиять на химическое взаимодействие, так что изучение реакции «звучащего» металла может выявить новые неожиданные эффекты.

…и его сплавы

Обратимся теперь к сплавам никеля. Но лучше сказать вернемся: ведь история применения никеля началась со сплавов: одни — железоникелевые — человек получил в готовом виде, другие — медно-никелевые — он научился выплавлять из природных руд, еще не зная, какие металлы в них входят.

А сейчас промышленность использует несколько тысяч сплавов, в которые входит никель, хотя и в наше время сочетания железо — никель и медь — никель, предоставленные нам самой природой, остаются основой подавляющего большинства никельсодержащих сплавов. Но, наверное, самое важное — это не количество и разнообразие этих сплавов, а то, что в них человек сумел усилить и развить нужные нам свойства никеля.

Известно, например, что твердые растворы отличаются большей прочностью и твердостью, чем их компоненты, но сохраняют их пластичность. Поэтому металлические материалы, подлежащие обработке посредством ковки, прокатки, протяжки, штамповки и т. п., создают на основе систем, компоненты которых образуют между собой твердые растворы. Именно таковы сплавы никеля с медью: оба металла полностью смешиваются в любых пропорциях как в жидком состоянии, так и при затвердевании расплава. Отсюда — прекрасные механические свойства медно-никелевых сплавов, известные еще древним металлургам.

Праотец многочисленного рода этих сплавов — «пакт-хонг» (или «пекфонг»), который выплавляли в Китае, возможно до нашей эры, дожил до наших дней. Он состоит из меди, никеля (20%) и цинка, причем цинк играет здесь в основном ту же роль, что и магний при приготовлении ковкого никеля. Этот сплав в небольших количествах начали получать в Европе еще в первой половине XIX в. под названиями аргентан, немецкое серебро, нейзильбер (новое серебро) и массой других, причем почти все эти названия подчеркивали красивый — серебряный — внешний вид сплава. Никель обладает интересной «отбеливающей способностью»: уже 20% его полностью гасят красный цвет меди.

«Новое серебро» успешно конкурировало со старым, завоевав популярность у ювелиров. Применили его и для чеканки монет. В 1850 г. Швейцария выпустила первые монеты из нейзильбера, и вскоре ее примеру последовали почти все страны. Американцы даже называют свои пятицентовые монетки «nickel». Масштабы этого применения медно-никелевых сплавов огромны: столбик из «никелевых» монет, которые изготовлены в мире за 100 с небольшим лет, достиг бы Луны!

Ныне нейзильбер и родственный ему мельхиор (в мельхиоре нет цинка, но присутствует около 1% марганца) применяются не только и не столько для замены столового серебра, сколько в инженерных целях: мельхиор наиболее стоек (из всех известных сплавов!) против ударной, или струевой, коррозии. Это отличный материал для кранов, клапанов и особенно конденсаторных трубок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: