М. Рябов - Сборник основных формул по химии для ВУЗов

- Название:Сборник основных формул по химии для ВУЗов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: Астрель

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-17-041782-9, 5-271-15880-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Рябов - Сборник основных формул по химии для ВУЗов краткое содержание

В пособии приведены все основные формулы, уравнения реакций, а также даны определения по общей, неорганической, аналитической, органической и физической химии.

Предназначено для студентов нехимических специальностей вузов, а также может быть полезно абитуриентам.

Сборник основных формул по химии для ВУЗов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

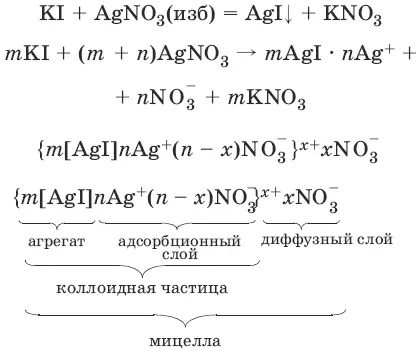

Противоионы, образущие диффузный слой, – «подвижные», или «свободные».

Коллоидная частица с окружающим ее диффузным слоем сольватированных про-тивоионов составляют мицеллу. В отличие от коллоидной частицы мицелла электронейтральна и не имеет строго определенных размеров.

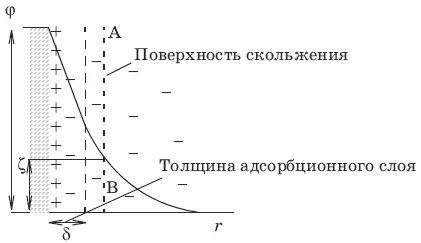

В мицелле с ионным стабилизатором на границе раздела фаз имеется ДЭС, возникает разность потенциалов между дисперсной фазой и дисперсионной средой – термодинамический потенциал ф (межфазный), который определяется свойствами данной дисперсной системы, а также зарядом и концентрацией потенциалопределяющих ионов, адсорбированных на твердой фазе.

Перемещение заряженных коллоидных частиц в неподвижной жидкости к одному из электродов под действием внешнего электрического поля называется электрофорезом.

Поверхность, по которой происходит перемещение, называется поверхностью скольжения. Величина скачка потенциала на границе фаз, находящихся в движении относительно друг друга при электрофорезе и в броуновском движении, т. е. на поверхности скольжения, называется электрокинетическим или ζ-потенциалом (дзета-потенциал).

7.5. Устойчивость и коагуляция

Устойчивость дисперсных систем характеризует способность дисперсной фазы сохранять состояние равномерного распределения частиц во всем объеме дисперсионной среды.

Существует два вида относительной устойчивости дисперсных систем: седимента-ционная и агрегативная.

Седиментационная устойчивость – способность системы противостоять действию силы тяжести. Седиментация – это оседание частиц в растворе под действием силы тяжести.

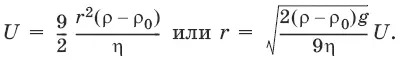

Условие седиментационного равновесия: частица движется с постоянной скорость, т. е. равномерно, сила трения уравновешивает силу тяжести:

где ρ – плотность дисперсной фазы, ρ 0– плотность дисперсионной среды, g – ускорение силы тяжести, η – вязкость среды.

Агрегативная устойчивость характеризует способность частиц дисперсной фазы противодействовать их слипанию между собой и тем самым сохранять свои размеры.

При нарушении агрегативной устойчивости происходит коагуляция – процесс слипания частиц с образованием крупных агрегатов. В результате коагуляции система теряет свою седиментационную устойчивость, т. к. частицы становятся слишком крупными и не могут участвовать в броуновском движении.

Причины коагуляции:

> изменение температуры;

> действие электрического и электромагнитного полей;

> действие видимого света;

> облучение элементарными частицами;

> механическое воздействие;

> добавление электролита и др.

Наибольший практический интерес вызывает коагуляция электролитами.

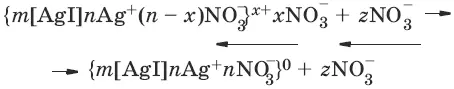

Концентрационная коагуляция наступает под действием индифферентных электролитов. Индифферентным называется электролит, при введении которого межфазный потенциал <���р не изменяется. Данный электролит не содержит таких ионов, которые были бы способны к специфической адсорбции на частицах по правилу Па-нета-Фаянса, т. е. не способны достраивать кристаллическую решетку агрегата:

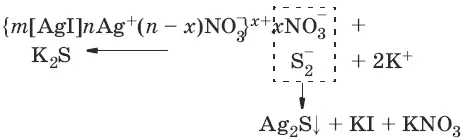

Состояние, при котором диффузный слой исчезнет и коллоидная частица становится электронейтральной, называется изоэлектрическим – электрокинетический потенциал (ζ) равен нулю, наступает коагуляция. Формула мицеллы в таком состоянии приобретает вид: {m[AgI]nAg +nNO 3¯} 0.

Нейтрализационная коагуляция происходит при добавлению к золю неиндифферентного электролита. Неиндифферентным называется электролит, способный изменить межфазный (φ) и линейно с ним связанный электрокинетический (ζ) потенциалы, т. е. данный электролит содержит ионы, способные специфически адсорбироваться на поверхности агрегата, достраивать его кристаллическую решетку или химически взаимодействовать с потенциалоп-ределяющими ионами.

Обратимый процесс, при котором коагулят вновь переходит в коллоидное состояние, называется пептизацией или дезагрегацией.

1. Все сильные электролиты, добавленные к золю в достаточном количестве, вызывают его коагуляцию. Минимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию золя за определенный короткий промежуток времени, называется порогом коагуляции:

где С эл– концентрация электролита-коагулятора; V эл– объем добавленного электролита; V золя(обычно 10 мл) – объем золя.

2. Коагулирующим действием обладает тот ион, заряд которого совпадает по знаку с зарядом противоионов мицеллы лиофобного золя (заряд коагулирующего иона противоположен заряду коллоидной частицы). Этот ион называют ионом-коагулянтом.

3. Коагулирующая способность иона – коагулянта тем больше, чем больше заряд иона:

Правило значности:

Коагулирующая способность иона при одинаковом заряде тем больше, чем больше его кристаллический радиус. Ag +> Cs +> Rb +> NH 4 +> K +> Na +> Li+ – лиотропный ряд.

Коллоидной защитой называется повышение агрегативной устойчивости золя путем введения в него ВМС (высокомолекулярное соединение) или ПАВ (поверхностно-активного вещества).

Защитным числом называется минимальное количество миллиграммов сухого вещества, которое необходимо для защиты 10 мл золя при добавлении к нему электролита в количестве, равном порогу коагуляции.

Интервал:

Закладка:

![Кирилл Рябов - Никто не вернётся [сборник litres]](/books/1057252/kirill-ryabov-nikto-ne-vernetsya-sbornik-litres.webp)