Рэм Бобров - Все о национальных парках

- Название:Все о национальных парках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рэм Бобров - Все о национальных парках краткое содержание

Все о национальных парках - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Немало у лесоводов соблазнов и по введению иноземных деревьев и кустарников, декоративных растений в леса, предназначенные для отдыха населения. Стремления эти похвальны, но при всем при этом нельзя забывать, что тем самым мы трансформируем естественный ландшафт, переводим его в антропогенный, искусственный, который без нашей помощи, возможно, и не проживет, поскольку факторы, стабилизирующие его, могут оказаться слабее тех природных, что действуют в естественном ландшафте. Как часто лесоводы испытывают разочарование именно по той причине, что недоучли или недорассчитали своих возможностей при создании культурного ландшафта на месте естественного. Прекрасно сказано об этом у Д. Кайгородова: «Кто-то задумал развести на большом пустопорожнем месте лес. Дело было поручено молодому лесничему, чрезвычайно трудолюбивому и аккуратному, но малоопытному. Сотнями выкапывались из ближайшего леса молоденькие кленики, вязки, березки, елочки и другие деревца, росшие по лесным опушкам под сенью своих родных деревьев. Все это перевозилось и переносилось на носилках к местам посадок — сажалось, где было возможно, правильными рядами и затем поливалось водой. Только что оконченный посадкой молоденький „новый лес“ выглядел точно естественный.

Но не так думал Лесной Царь, верховный владыка лесов — повелитель Зеленого Царства.

Еще не успели распуститься в саду у лесничего розы, как (по велению Лесного Царя) уже тронулись в путь, снимаемые шаловливым ветерком с деревьев, серебристые облачка свежих пушистых семян осин, тополей и ив. Они плавно пролетали над „новым лесом“, как бы высматривая наиболее подходящие для себя места. Ивовые и тополевые семена опустились на сырые низменности, частично между ольхами, часть между ясенями. Их налетело сюда так много, что вся земля между рядами насаженных лесничим деревьев почти сплошь покрылась, точно снегом, серебристым пушком. Осиновые семена протянулись немного далее, к дубкам, и частично поселились между ними, частично же приютились по краям дорожных канав.

Еще не окончилось лето, как приготовились уже в путь семена веселых берез. Наконец почти с появлением вешних вод раскрылись тысячи сосновых и еловых шишек.

Прошло около десяти лет с того времени, как деревья и птицы начали исполнять приказания своего повелителя.

Нужно ли говорить, что творение лесничего стало неузнаваемо! Куда девались прямые ряды деревьев? Куда девалось скупое однообразие участка? Повелитель Зеленого Царства по-прежнему сидел на своем троне, на старом дубе, но уже не хмурился, а самодовольно улыбался, любуясь на красивые, разнообразно смешанные группы деревьев».

Этот отрывок из прекрасной «Лесной сказки» Дмитрия Никифоровича Кайгородова мы напомнили не случайно. Трудно, очень трудно заменить естественный ландшафт на искусственный — культурный. Без постоянного внимания со стороны лесничего ему надолго не сохраниться. Даже при создании таких привычных для лесоводов «лесокультурных» ландшафтов теряется пятая, а то и четвертая часть. И все оттого, что при их закладке не учитываются должным образом условия произрастания деревьев. Выбираются они неправильно, почва готовится не так, как следует. Оставленный без присмотра, без соответствующего агротехнического и лесоводственного ухода, такой антропогенный лесокультурный ландшафт возвращается через некоторое время в первозданное состояние. Природа берет свое.

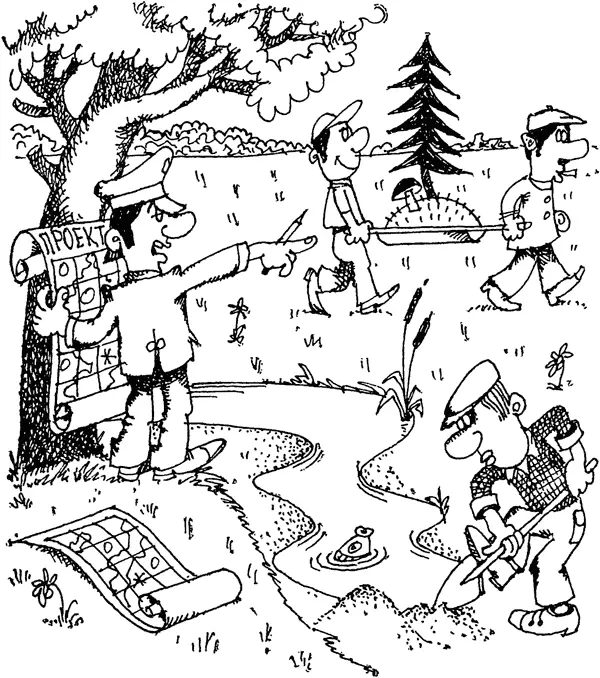

Вспомнили мы обо всем этом для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть о сложности «преобразования природы». Построить скамейки, укрытия от непогоды, даже дорогу проще, чем изменить в лучшую сторону естественно сложившееся растительное сообщество, заменить его ландшафтом культурным.

Что касается паркового строительства, то в зависимости от сложности приспособления территории для этой цели их можно было бы подразделить на: хорошо оборудованные площади, менее оборудованные для общих рекреационных надобностей, естественную среду без благоустройства или с минимальными его элементами, особо ценные естественные районы; территории нетронутой природы и районы с историческими и культурными достопримечательностями. А с учетом же устойчивости ландшафтов и возможности их преобразования для рекреационных целей специалисты оценивают участки по балльной системе. Перед этим леса тщательно обследуют.

Работа эта включает в себя определение таксационных показателей леса: породный состав деревьев и кустарников, форму и строение насаждения, его возраст, полноту, высоту, плодородие почвы, тип лесорастительных условий, а также данные, по которым можно судить о красивости, необычности, индивидуальности интересующего нас участка. Прежде всего это показатель сомкнутости крон, равномерности размещения деревьев и кустарников по площади, форма и длина крон, рельеф территории, характер проходимости и степень просматриваемости участков, их конфигурация и наличие деревьев, присутствие которых нежелательно.

В зависимости от всех этих показателей участки делят также на три группы. По первому баллу оцениваются участки, практически не нуждающиеся в мероприятиях по их улучшению. Это просто красивые леса, поляны, водоемы, лесосеменные плантации и другие территории. По второму баллу — участки, которые нетрудно перевести лесоводственными приемами в более высокую первую группу. С участками, отнесенными в третью группу, дело обстоит сложнее. Это лесные площади, на которых требуется трансформировать и благоустроить существующие лесные ландшафты.

Объем предстоящих работ зависит от породного состава леса, его санитарного состояния, полноты и производительности древостоя, наличия пород, подлеска и других факторов.

В зависимости от этого эту группу можно было бы подразделить еще на три подгруппы. В первую попали бы высокобонитетные насаждения с очень хорошими эстетическими свойствами. Обычно они произрастают на свежих и сухих почвах. В средней полосе России березовые рощи и лишайниковые типы леса также оказались бы в первой подгруппе. Они свободны от мертвых деревьев и захламленности, имеют красивый негустой подрост и подлесок, хорошо доступны для пешеходов, и их несложно со сравнительно небольшими затратами труда превратить в живописнейшие места отдыха.

Участки второй подгруппы — это леса средних бонитетов. Они произрастают на свежих и влажных почвах. В составе таких древостоев может быть до 50 процентов осины и ольхи. Леса эти имеют захламленность до 5 кубометров на гектар, а подрост и подлесок в них загущены и угнетены. Они требуют проведения работ по улучшению декоративных, санитарно-гигиенических свойств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: