Александр Перельман - Биокосные системы Земли

- Название:Биокосные системы Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Перельман - Биокосные системы Земли краткое содержание

Живые организмы и неорганическая (косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные природные системы, которые В. И. Вернадский назвал биокосными. В книге биокосные системы рассмотрены с позиций геохимии.

Характеризуя почвы, подземные воды, биосферу и другие биокосные системы, автор рассказывает не только о том, как перемещаются атомы в этих системах, но и как происходит при этом превращение энергии, изменение информации. В последнее десятилетие изучение биокосных систем приобрело особенно большое значение в связи с проблемой охраны природы и загрязнения окружающей среды. Этим вопросам также уделено внимание.

Биокосные системы Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1 — формирование минеральных новообразований; 2 — интенсивность деятельности бактерий и их ферментов; 3 — перераспределение вещества в осадках с образованием цемента и конкреций; 4 — уплотнение осадка (литификация); 5 — дегидратация водных минералов и перекристаллизация

Николай Михайлович СТРАХОВ (род. в 1900 г.)

Изучение илов составляет важную задачу геологии, которая видит в них первую стадию формирования осадочных горных пород. Особенно большое значение в этом отношении имеют труды акад. Н. М. Страхова.

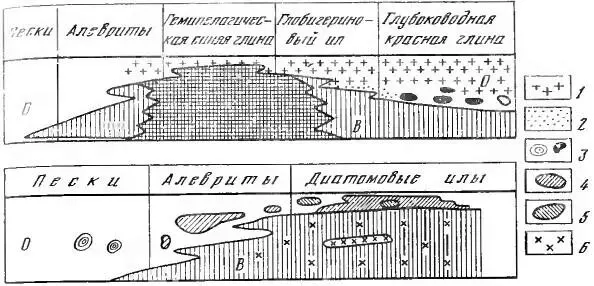

Илы — биокосные системы, так как они содержат органические остатки, являются ареной деятельности многочисленных роющих животных (илоедов и др.) и, наконец, что самое главное, содержат огромное количество микроорганизмов, разлагающих органические остатки. Поэтому илы, как и почвы, это — неравновесные динамические биокосные системы, богатые свободной энергией. Сущность илообразования заключается в разложении органических веществ, в окислительно-восстановительных реакциях. И для илов характерна окислительно-восстановительная зональность (рис. 7).

В соответствии с принципом централизации при геохимической классификации илов автор главное значение придает составу верхнего горизонта ила. Среди илов отчетливо выделяются три ряда: окислительный, глеевый и сульфидный (сероводородный).

Рис. 7. Зональность илов океана (вверху) и озера Байкал (внизу) (по Н. М. Страхову, 1960, упрощено).

О — окислительная зона; В — восстановительная зона: слабовыраженная (вертикальная штриховка) и сильновыраженная (клетка); 1 — окислы железа, окрашивающие окислительную зону в бурый цвет; 2 — участки, обогащенные железом и марганцем; 3 — железомарганцевые конкреции; 4 — равномерно окрашенные слабожелезистые ржавые пятна; 5 — марганцевые (черные) пятна; 6 — вивианитовые пятна

Окислительные, глеевые и сероводородные илы.Окислительные илы образуются в океанах, морях, озерах и реках — всюду, где в илах господствуют кислородные воды, создаются условия для перемешивания вод. Окислительная среда характерна для прибрежных песков, зоны волнений, но она также распространена и на больших глубинах, где мало органических остатков, а холодная вода богата растворенным кислородом. Так, например, около 50% площади дна Тихого океана покрыто «красной глубоководной глиной». Этот ил осаждается на глубинах более 4500 м с очень малой скоростью — за 1000 лет образуется лишь несколько миллиметров ила.

Окислительные илы преимущественно имеют желтую, бурую, красную окраску, обязанную гидроокислам трехвалентного железа.

Глеевые илы характерны для озер, расположенных во влажном климате, например в тундре, тайге, влажных тропиках. В этих ландшафтах продуцируется много органического вещества, а сульфатов в водах мало. Здесь развивается восстановительная обстановка без сероводорода (глеевая). Железо и марганец восстанавливаются, илы приобретают сизую, зеленоватую, серую, охристо-сизую окраску. В глеевых илах накапливается много органического вещества; к таким илам относятся типичные сапропели (гнилые озерные илы).

Сероводородные (сульфидные) илы широко распространены в морях и океанах, озерах степей и пустынь, где преобладают сульфатные воды, развивается десульфуризация, продуцируется H 2S, образуются сульфиды железа. Эти илы имеют серый, черный и синеватый цвет (за счет гидротроилита — FeS · n H 2O).

К сульфидному ряду относится синий ил океанов и морей, открытый еще в XIX в. экспедицией Челленджера. Он распространен на глубине от 200 до 5000 м, содержит рассеянное органическое вещество, пирит и гидротроилит.

Геохимические типы илов.Несомненно, что на илы оказывает влияние термическая зональность климатов. Например, окислительные илы мелководных полярных бассейнов отличаются от окислительных илов мелководий тропиков с их теплыми водами. Здесь различны и скорость микробиологических процессов разложения органических остатков, и состав самих остатков (иные флора и фауна). Аналогично глеевые илы тундры отличаются от глеевых илов влажных тропиков. Все это позволяет говорить о типах илов, различающихся по интенсивности биологического круговорота атомов, о зональности илов. Но зоны илов существенно отличаются от почвенно-растительных зон. Так, хотя тундровой зоне соответствует особый тундровый тип почв, один и тот же тип илов распространен и в тундре и в тайге. В качестве первого приближения можно выделить тины илов по географическим поясам (илы холодного, умеренного и жаркого поясов). К типу холодного пояса относятся также глубоководные илы морей и океанов, районов многолетней мерзлоты. Однако таксономическое значение широтной поясности для геохимической классификации илов недостаточно ясно. Возможно, ее роль проявляется не на уровне типа, а слабее.

Классы илов.Эта таксономическая единица выделяется на основе представлений о типоморфных элементах и ионах, т. е. так же как геохимические классы почв (см. табл. 1). Основное значение здесь имеют щелочно-кислотные условия илов, в связи с чем в каждом ряду можно выделить: 1) сильнокислые, 2) кислые и слабокислые, 3) нейтральные и слабощелочные, 4) сильнощелочные (содовые) илы. По солености выделяются маломинерализованные (кальциевые) и сильноминерализованные соленосные (натриевые) илы.

Распространение рядов и классов озерных и речных илов СССР показано на схематической карте (типы илов не выделены). В озерах преобладают глеевые и сульфидные илы, в реках — окислительные (рис. 8). Рассмотрим несколько примеров.

Илы глеевого ряда особенно характерны для озер тундры и тайги. Здесь господствуют слабокислые и нейтральные глеевые илы. Тундровые и лесные озера богаты жизнью. В них для окисления остатков растений и животных не хватает кислорода. В результате разложение органических веществ замедляется, чему способствует и холодный климат. Постепенно на дне озера накапливается сапропель. Он богат органическими соединениями (в тихих лесных озерах — до 99%), среди которых обнаружены белки, витамины (например, В 12) и другие биологически активные вещества. Образование сапропеля в северной половине европейской части СССР началось после отступления ледника, т. е. более 10 000 лет назад (местами намного раньше). За это время накопился слой ила мощностью в несколько метров (максимум до 30). Сапропель представляет большую хозяйственную ценность как прекрасное местное удобрение для полей, подкормка для свиней и других домашних животных, наконец, лечебная грязь. На берегах некоторых озер с сапропелем организованы бальнеологические лечебницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: