Александр Перельман - Биокосные системы Земли

- Название:Биокосные системы Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Перельман - Биокосные системы Земли краткое содержание

Живые организмы и неорганическая (косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные природные системы, которые В. И. Вернадский назвал биокосными. В книге биокосные системы рассмотрены с позиций геохимии.

Характеризуя почвы, подземные воды, биосферу и другие биокосные системы, автор рассказывает не только о том, как перемещаются атомы в этих системах, но и как происходит при этом превращение энергии, изменение информации. В последнее десятилетие изучение биокосных систем приобрело особенно большое значение в связи с проблемой охраны природы и загрязнения окружающей среды. Этим вопросам также уделено внимание.

Биокосные системы Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

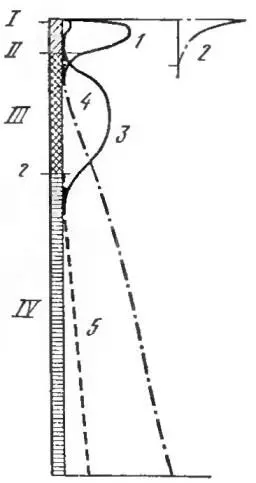

1 — кислое выщелачивание Fe, Al, Са, Mg, Mn, Na, Cu, Zn, Cl, S и т. д.; 2 — нейтральное и слабокислое выщелачивание Са, Mg, Na, Mo, Mn, Cl, S; 3 — биогенная аккумуляция; 4 — горизонты энергичного выщелачивания; 5 — иллювиальные горизонты (вмывания); 6 — карбонатная кора выветривания известняков; 7 — коренные породы

К особому типу относятся и таежные немерзлотные почвы , среди которых преобладают кислые почвы (классические подзолистые и дерново-подзолистые), но есть и кальциевые (перегнойно-карбонатные на известняках), кислые глеевые (подзолистые глеевые), карбонатные глеевые (рис. 5). В типе буроземных почв также выделяются все указанные классы.

Для сравнения приведем классы, характерные для типа пустынных бореальных почв (пустынь «казахстанского типа»). Здесь имеются почвы кальциевого класса (в горах и мелкосопочнике на скальных породах), кальциево-натриевого (наиболее распространенные почвы полынных пустынь), соленосного (на засоленных породах при глубоких грунтовых водах), содового (солонцы сухих степей). Встречаются в пустынях и почвы сернокислого класса, например на участках окисления сульфидных руд или пиритоносных глин.

Аналогично можно расчленить на классы сероземы, коричневые, красноземы и другие типы почв.

Ко второму ряду почв с восстановительной глеевой обстановкой относятся в основном различные болотные почвы, характеризующиеся близким залеганием грунтовых вод. Нет сомнения, что тундровые болота отличаются от таежных, лесостепных, степных и тропических по температурному режиму. Эти различия автор расценивает на уровне типа и предлагает выделять тундровые, таежные, лесостепные, влажные тропические и прочие болотные почвы. В каждом типе имеются по крайней мере два класса — кислый глеевый (на мягких водах) и карбонатный глеевый (на жестких водах). В лесостепи и степи известны болотные почвы содового глеевого класса, например в Барабинской низменности, где они ассоциируются с солонцами. Значительно менее распространены почвы сернокислого глеевого и соленосного глеевого классов.

Почвы третьего ряда с восстановительной сероводородной (сульфидной) обстановкой также включают преимущественно болотные и частично засоленные почвы. Среди типов отметим тундровый (тундровые солончаки с H 2S по побережью Ледовитого океана), маршевые приморские почвы лесной зоны, почвы тропических мангровых зарослей, шоровые солончаки пустынь и сухих степей, почвы осолоненных болот пустынь и др. Число классов в этом ряду особенно ограниченно — преобладает сульфидно-соленосный класс.

Приведенный краткий и далеко не полный обзор все же позволяет установить, что число основных классов невелико и не превышает первого десятка. Как видно, в разных типах устанавливаются одни и те же классы, что, с позиций автора, представляет не только практические удобства при пользовании классификацией, но имеет и глубокий генетический смысл.

Необходимо дать разъяснение еще по одному вопросу. Как известно, почва состоит из различных горизонтов, причем нередко в одной и той же почве верхний горизонт — окислительный, нижний — глеевый и т. д. Как же в таком случае определить ряд и класс почв?

Это затруднение преодолимо с помощью введенного автором понятия о центре почвы. Известно, что в общей теории систем различают «централизованные системы», для которых характерен «структурный центр», играющий ведущую роль в данной системе (например, Солнце в солнечной системе). Структурный центр определяет связь и единство всей системы. К централизованным системам относятся высшие животные (центр — мозг), атом (ядро), клетка (ядро), предприятие (дирекция), армия (командующий) и т. д. Почвы в большинстве случаев принадлежат к централизованным системам, причем центром почвы, как правило, служит ее верхний горизонт А, где наиболее энергично идет разложение органических веществ, а следовательно, и выделение энергии, происходят наибольшие преобразования минеральной части и т. д. Поэтому при классификации почв — отнесении их к определенному ряду и классу — за основу следует брать геохимические особенности ее центра, т. е. горизонта А . Этот критерий позволяет в большинстве случаев при наличии в почве геохимической зональности, в том числе и окислительно-восстановительной, правильно оценить роль каждого горизонта и классифицировать почву. Однако выделение центра не должно быть формальным. Например, в солонцах в качестве центра фигурирует уже не горизонт А, а солонцовый горизонт В с обменным натрием.

Классификация, как известно, является одной из самых сложных проблем многих естественных наук. Это та проблема, по которой наиболее часто мнения ученых расходятся. Не избежало этой участи и почвоведение (советская, американская, французская и прочие классификации).

Приведенные выше рассуждения на эту тему не претендуют на разработку новой классификации почв, так как они не охватывают всего материала, не дают системы таксономических единиц. Скорее, это — некоторые принципы, которые, по мнению автора, следует использовать при построении геохимической классификации почв. Эти принципы позволяют с единых позиций рассматривать почвы и другие биокосные системы, о чем будет подробно рассказано в последующих разделах книги.

Илы — подводные почвы

Во многом аналогичны почвам речные, озерные и морские илы. «Ил... является природным телом, у которого существует очень глубокая аналогия с почвой. Это подводные почвы, где гидросфера занимает место атмосферы», — писал в 1936 г. В. И. Вернадский [7] Вернадский В. И. Избранные сочинения, т. 5. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 319.

. Как и почвы, илы зависят от климатических (главным образом термических) условий и в своем размещении подчиняются закону зональности. Они содержат коллоидную фракцию, в них протекают обменные реакции, по вертикали илы расчленяются на горизонты (рис. 6). Однако в отличие от почв илы — это двухфазные системы (твердая + жидкая фаза), они растут снизу вверх и, следовательно, не имеют материнской породы. В образовании илов, как правило, не принимают участия высшие растения, илы характеризуются постоянным увлажнением. Все это определяет меньшее разнообразие илов по сравнению с почвами, их большую однородность в пространстве. (Вспомним, как сильно различаются почвы по условиям увлажнения — от крайне сухих почв пустынь до постоянно влажных болотных почв тайги и тундры, как различаются почвы в одном и том же районе, на гранитах, известняках, базальтах, кварцевых песках, сланцах и других горных породах.)

Рис. 6. Расчленение ила по вертикали под влиянием микробиологической деятельности, диффузии и других процессов на горизонты (I, II, III, IV) — аналоги почвенных горизонтов (по Н. М. Страхову, 1954).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: