Александр Перельман - Биокосные системы Земли

- Название:Биокосные системы Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Перельман - Биокосные системы Земли краткое содержание

Живые организмы и неорганическая (косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные природные системы, которые В. И. Вернадский назвал биокосными. В книге биокосные системы рассмотрены с позиций геохимии.

Характеризуя почвы, подземные воды, биосферу и другие биокосные системы, автор рассказывает не только о том, как перемещаются атомы в этих системах, но и как происходит при этом превращение энергии, изменение информации. В последнее десятилетие изучение биокосных систем приобрело особенно большое значение в связи с проблемой охраны природы и загрязнения окружающей среды. Этим вопросам также уделено внимание.

Биокосные системы Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глины и алевролиты, примыкающие к водоносному горизонту вследствие капиллярного впитывания, также содержали воду, и в них развивались восстановительные процессы. В результате и эти слои приобретали сизозеленую или пятнистую окраску, которая распространялась на десятки сантиметров от контакта глины с песками.

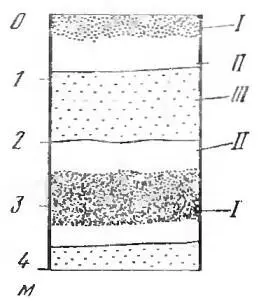

Геохимическая деятельность подземных вод местами была столь интенсивной, а число водоносных горизонтов столь велико, что породы красноцветной формации чрезвычайно сильно изменились: почти все «пленочное» железо было перераспределено. Лишь средние части алевролитовых и глинистых горизонтов сохранили свою первоначальную окраску, местами она проявлена только в форме пятен. Породы в таких районах приобрели пеструю окраску, создающую впечатление хаоса красных, белых, охристо-ржавых полос и пятен. И только внимательное рассмотрение позволяет установить строгую закономерность в распределении окраски: чередование в разрезе былых водоносных и водоупорных горизонтов. Подобные породы нередко именуются пестроцветными. Следовательно, некоторые пестроцветы образовались из красноцветов в результате их переработки подземными водами (рис. 20).

Оглеение пермских красноцветов установлено автором и Е. Н. Борисенко во многих районах Приуралья и Заволжья: в Татарской, Удмуртской и Башкирской АССР, Пермской и Оренбургской областях. Широко распространены эти явления в меловых и палеогеновых красноцветах Средней Азии. Это преимущественно карбонатное, но местами также содовое оглеение. Возможны и другие классы. Е. Н. Борисенко доказала, что при карбонатном оглеении красноцветов мигрируют медь, свинец и другие рудные элементы.

Оглеение под воздействием подземных вод было широко распространено в прошлые геологические эпохи, многочисленные его следы обнаружены и в других формациях — меловых песках Подмосковья (Клинско-Дмитровская гряда и др.), Средне-Русской возвышенности (район Курской магнитной аномалии), Окско-Донской низменности и т. д. Сильно оглеены плиоценовые и миоценовые пески Молдавии, олигоценовые пески Приташкентского района, породы юрской угленосной формации Средней Азии и Забайкалья.

Рис. 20. Оглеенные красноцветы.

I — красноцветные алевролиты; II — оглеенные алевролиты (зеленые, изначально красные); III — оглеенные песчаники (серые, зеленые, изначально красные)

Глеевые водоносные горизонты характерны также для участков нефтяных и газовых залежей (в водах много органических веществ — пищи для микробов, работающих энергично). Особо благоприятные условия для деятельности микробов создаются на водонефтяных контактах, где микроорганизмы, окисляя органическое вещество нефти, продуцируют CO 2, органические кислоты [9] Местами образуется H 2 S, и водоносные горизонты относятся к третьему — сульфидному ряду.

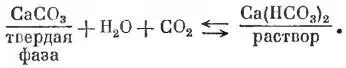

. В результате на контакте pH вод понижается и карбонаты водовмещающих пород растворяются по известной схеме (кислый глеевый класс):

Гидрокарбонатные растворы, содержащие повышенное количество Са 2+, Mg 2+, Fe 2+, Mn 2+, мигрируют в сторону от водонефтяного контакта, где в водоносных горизонтах микробиологическая деятельность развивается слабее и pH выше. В результате происходит осаждение вторичных эпигенетических карбонатов, цементирующих пласт. Эти явления были описаны на нефтяных месторождениях Среднего Поволжья, Кубани, Средней Азии.

Новые интересные данные доставило изучение нефтегазоносных бассейнов Сибири. Б. А. Лебедев, А. А. Розин, З. Я. Сердюк и др. установили широкое распространение в Западной Сибири эпигенетической каолинизации и карбонатизации. Так, в Межовском районе в юрских отложениях на глубине 2500 м полевые шпаты, слюды, хлориты превращены в каолинит. Здесь же развиваются и вторичные карбонаты. Эпигенетические изменения носят «игольчатый» характер, часто они приурочены к зонам разломов. Аналогичные явления установлены в районе Шаима, Сургута, Чебачья, Мельджино. Изменения происходили в восстановительных условиях, так как среди вторичных карбонатов присутствует не только кальцит, но и сидерит, анкерит. Следовательно, железо мигрировало и среда была глеевой. Каолинизация возможна только в кислой среде, а осаждение карбонатов — в нейтральной и щелочной. Это однозначно решает вопрос о последовательности процессов — сперва кислая глеевая каолинизация, потом окарбоначивание каолинизированных горизонтов.

Р. В. Королева и Б. А. Лебедев описали подобную кислотно-щелочную зональность в триасовых песчаниках Лено-Вилюйской нефтеносной области. Так, на Средне-Вилюйском газовом месторождении в водоносных горизонтах на глубине 2,5—3,5 км в песчаниках наблюдается следующая эпигенетическая зональность:

| Зона изменения | Состав цементов |

|---|---|

| Выщелачивания (кислая) | Каолинит с примесью хлорита |

| Отложения вторичных минералов (щелочная среда) | Карбонаты, кварц, альбит, цеолиты, монтмориллонит, хлорит |

| Неизмененных пород | Монтмориллонит, хлорит, гидрослюды, смешаннослойные минералы, каолинит |

Как и в Западной Сибири, вторичные минералы представлены кальцитом, анкеритом и сидеритом, что указывает на глеевый характер вод. Эпигенетическая каолинизация в нефтеносных породах известна также в Предкавказье, Мангышлаке, Волго-Уральской области, Прибалханском районе, во многих районах США, Северной Африки. С этим процессом связано формирование коллекторов для нефти и газа, так как при каолинизации пористость песчаников увеличивается. В карбонатных породах коллекторы образуются за счет растворения CaCO 3под влиянием углекислых вод. Вторичные карбонаты откладываются по периферии коллекторов, т. е. и здесь имеет место щелочно-кислотная зональность.

Хотя причины кислотно-щелочной глеевой зональности в осадочных породах трактуются по-разному, в геохимическом аспекте главным виновником является один элемент — углерод, точнее, углекислый газ.

Одним из универсальных источников углекислого газа служит окисление микробами органических веществ битумного (нефтяного) или угольного ряда. Эти процессы протекают везде, где имеются вода и органическое вещество и температура не слишком высока. Естественно, что наиболее энергично они развиваются в местах скопления органического вещества, например на водонефтяных контактах.

Вторым источником углекислого газа служит разложение карбонатов. Термическая диссоциация CaCO 3требует многих сотен градусов и может развиваться лишь в зонах магматизма и метаморфизма. Такой метаморфогенный и магматогенный углекислый газ мог играть роль в рассматриваемых процессах, однако доказать его участие довольно трудно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: