Александр Перельман - Биокосные системы Земли

- Название:Биокосные системы Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Перельман - Биокосные системы Земли краткое содержание

Живые организмы и неорганическая (косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные природные системы, которые В. И. Вернадский назвал биокосными. В книге биокосные системы рассмотрены с позиций геохимии.

Характеризуя почвы, подземные воды, биосферу и другие биокосные системы, автор рассказывает не только о том, как перемещаются атомы в этих системах, но и как происходит при этом превращение энергии, изменение информации. В последнее десятилетие изучение биокосных систем приобрело особенно большое значение в связи с проблемой охраны природы и загрязнения окружающей среды. Этим вопросам также уделено внимание.

Биокосные системы Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

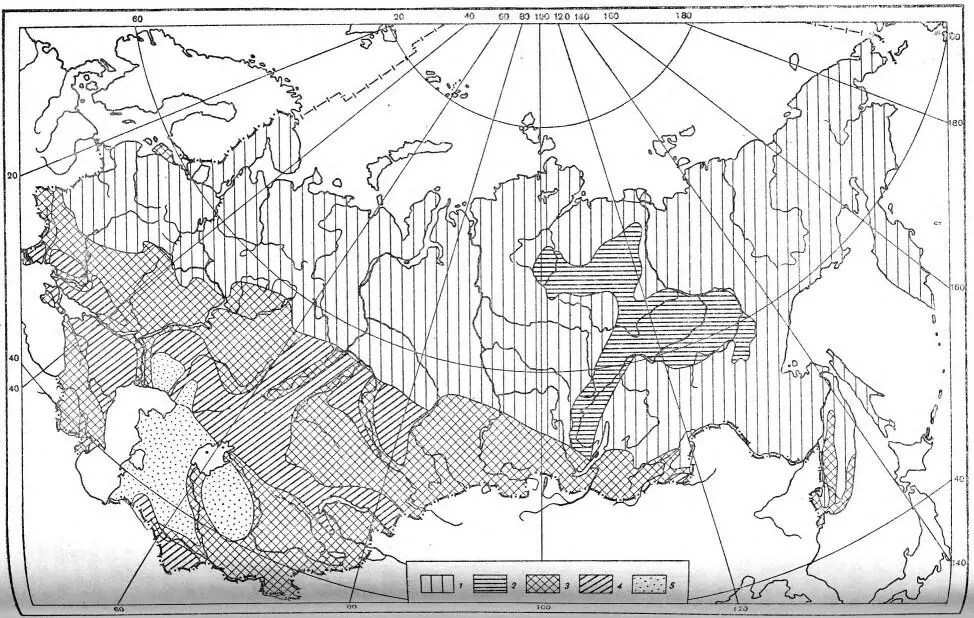

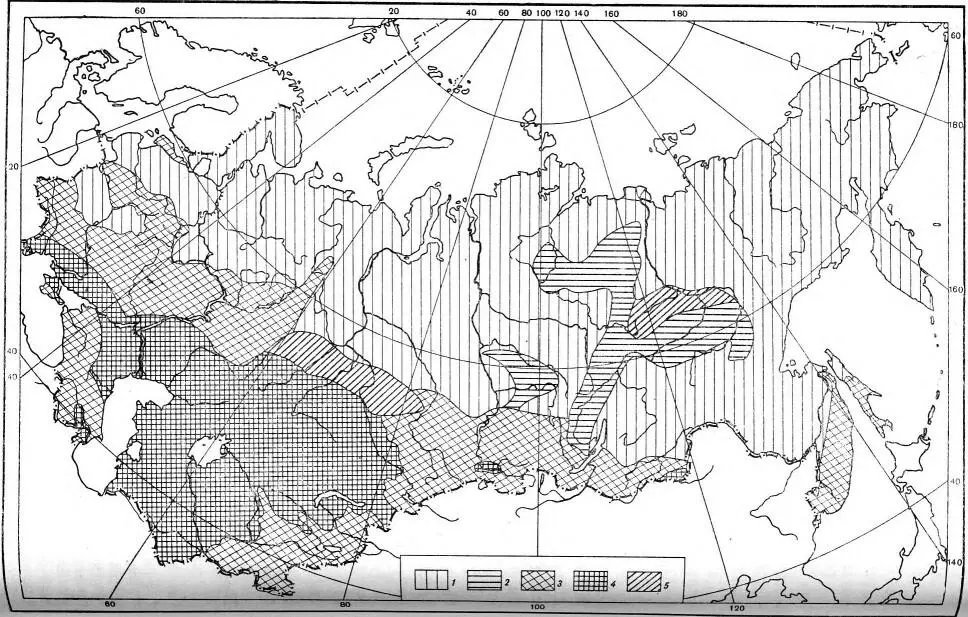

Рис. 23. Геохимические классы речных вод.

1 — кислые и нейтральные маломинерализованные воды, часто богатые рассоренным органическим веществом («коричневые реки» тайги и тундры); 2 — нейтральные и слабощелочные воды кальциевого класса, часто богатые рассоренным органическим веществом («коричневые реки» мерзлотной тайги, сложенной карбонатными породами); 3 — нейтральные и слабощелочные воды кальциевого класса, бедные растворенным органическим веществом; 4 — воды соленосного класса (как правило, только для периода летней засухи, в остальное время — кальциевый класс); 5 — рек нет

Определеннее можно говорить о геохимических классах вод, выделяемых в пределах типов; они те же, что и в почвах, илах, корах выветривания, водоносных горизонтах (рис. 23, 24). Рассмотрим эти классы для вод первого, окислительного, ряда.

Воды сильнокислого класса (с pH < 3) распространены сравнительно мало. Они известны в районах сульфидных рудных месторождений, где окисление сульфидов, в первую очередь пирита, приводит к формированию сернокислых вод, дающих начало сернокислым ручьям и речкам. Эти воды имеют не только низкий pH, но и обогащены металлами. В таких районах встречаются сернокислые («купоросные») озера. Одно из подобных озер расположено вблизи Гайского медноколчеданного месторождения на Южном Урале. Население издавна использовало его в лечебных целях.

В отработанных карьерах сульфидных месторождений часто возникают сернокислые пруды, на их берегах наблюдаются пестрые выцветы медных и других минералов.

Сернокислые ручьи и речки характерны и для районов некоторых угольных шахт — они образуются в результате кислого водоотлива, о котором мы еще расскажем на страницах этой книги. Таким образом, геохимическая деятельность человечества направлена к увеличению числа кислых рек и озер (прудов).

В районах современного вулканизма, например на Курилах, в Японии, Индонезии, формируются сильнокислые термальные подземные воды, а в местах их выхода на поверхность — кислые реки. Кислотность связана с растворением хлористого водорода, сернистого газа и других вулканических газов. К. К. Зеленов исследовал на Курилах речку Юрьева, берущую начало с действующего вулкана Эбеко. Это «солянокислая река» с pH воды 1,72, в которой растворено много алюминия и железа.

Рис. 24. Геохимические классы озерных вод.

1 — кислые и нейтральные маломинерализованные воды, часто богатые растворенным органическим веществом; 2 — нейтральные и слабощелочные воды кальциевого класса, часто богатые растворенным органическим веществом (мерзлотные районы, сложенные карбонатными и богатыми кальцием породами); 3 — нейтральные и слабощелочные воды кальциевого класса, бедные растворенным органическим веществом, местами жесткие; 4 — хлоридно-сульфатные и хлоридные воды соленосного класса; 5 — содовые и кальциевые воды

Сильнокислые вулканические озера известны в Японии, на Гавайях и в других вулканических районах.

В ландшафтах влажного климата с равнинным рельефом и болотами широко распространены реки и озера кислого класса. К ним относятся многие водоемы тундры, заболоченной тайги, влажных тропиков (например, Амазонии). В районах вечной мерзлоты подобный класс вод встречается и в горных областях (например, в Восточной Сибири).

Воды кислого класса формируются в районах развития изверженных и других пород, не содержащих растворимых компонентов (карбонатов, гипса и т. д.). Формирование химического состава вод протекает в почвах при разложении растительных остатков. Такие воды содержат очень мало растворимых минеральных веществ, обычно менее 100 мг в 1 л («ультрапресные»). По ионному составу это чаще всего гидрокарбонатно-кальциевые воды (Са 2+— НСО 3 -). Воды богаты растворенным органическим веществом, в связи с чем имеют коричневый цвет, напоминающий крепкий чай. К этому классу относятся и черные тропические реки, в том числе крупный приток Амазонки Рио-Негро (по-испански — «черная река»). Под защитой органических веществ мигрируют многие металлы. В физико-химическом смысле это крайне неравновесные системы, так как они содержат и сильный окислитель (свободный кислород), и сильные восстановители (органические соединения). Вместе с тем эта биокосная система устойчива, т. е. является стационарной.

Воды кальциевого класса — нейтральные и слабощелочные, пресные (маломинерализованные) — также распространены очень широко. Среди них можно выделить несколько разновидностей (подклассов, самостоятельных классов?).

В таежной и тундровой зонах, в районах, сложенных известняками или другими породами, содержащими растворимые компоненты, формируются весьма своеобразные воды кальциевого класса. Ведущее значение для формирования их химического состава наряду с разложением растительных остатков имеет растворение пород. Общая минерализация таких вод значительно выше, чем во втором классе, она составляет местами сотни миллиграммов на литр. По ионному составу воды гидрокарбонатнокальциевые (НСО 3 -—Са 2+). Содержание растворенных органических веществ в водах значительно, они имеют коричневый цвет, но все же светлее, чем во втором классе. Возможно, эти воды следует выделять в самостоятельный класс.

Воды кальциевого класса, бедные растворенным органическим веществом, распространены во многих ландшафтах лесостепи, черноземных степей, горных стран. Главное значение в формировании состава вод здесь имеет разложение растительных остатков и растворение карбонатов кальция в почвах, корах выветривания, континентальных отложениях. Эти воды пресные, кальциевые, местами жесткие (в черноземных степях). Все же общее количество растворенных веществ обычно не превышает 1 г/л.

pH вод кальциевого класса может сильно колебаться в зависимости от интенсивности фотосинтеза. Во время наибольшего расцвета деятельности водорослей и других зеленых растений они почти нацело изымают из воды углекислый газ и pH повышается местами до 10. Ночью, когда фотосинтеза не происходит, а дыхание растений, поставляющее углекислый газ, продолжается, pH падает. За сутки колебание pH может составить 2 ед., т. е. кислотность изменится в 100 раз! Повышение pH за счет фотосинтеза возможно и в озерах кислого класса, и в морских лагунах с соленой водой.

Воды соленосного класса (Na +, Cl -, SO 4 2-) распространены преимущественно в сухих степях и пустынях, главным образом в озерах. Еще А. Е. Ферсман выделил на территории СССР особый «пустынно-озерный пояс». По ионному составу эти воды очень разнообразны — известны и хлоридные, и сульфатные, и натриевые, и магниевые воды. Классификация их детально разработана в связи с большим практическим значением соляных озер. Напомним об огромном хозяйственном значении соляных озер Эльтон и Баскунчак в Прикаспийской низменности, залива Кара-Богаз-Гол в Туркмении. Реже встречаются соленые ручьи и реки, они известны в районах развития соленосных толщ. Летом при сильном испарении воды небольшие реки сухих степей и пустынь тоже могут осолоняться (а зимой и весной — опресняться). К соленосному классу относится также морская и океаническая вода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: