Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Название:Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0715-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах краткое содержание

Данная книга – третья в учебном комплексе «Основы психологической антропологии» (первая – «Психология человека», вторая – «Психология развития человека»). В книге представлены мировоззренческие, теоретические и методологические основы психолого-педагогической антропологии как целостного учения о становлении собственно человеческого в человеке, о предпосылках, условиях, средствах становления базовых человеческих способностей на разных ступенях образования. Содержание работы задает концептуальную рамку и целевые ориентиры современного отечественного образования, которые определяют общую технологию построения вариативных образовательных программ и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ России.

Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Книга адресована преподавателям психолого-педагогических дисциплин педагогических вузов и классических университетов, аспирантам и магистрантам кафедр психологии и педагогики. Она может быть полезна практическим психологам образования, педагогам, менеджерам образования и другим специалистам гуманитарной сферы.

Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Третье ограничение связано опять-таки с прагматичным характером инновационной деятельности. Она осуществляется не в пространстве идей и не только в пространстве действий отдельного субъекта, но становится подлинно инновационной только тогда, когда приобретает культурный радикал, когда инновационный опыт осуществления этой деятельности становится доступным другим людям . Это предполагает фиксацию инновационного опыта, его культурное оформление и механизмы трансляции.

Наконец, четвертое ограничение . Если инновационная деятельность отвечает трем предыдущим условиям, то ее особый смысл заключается либо в направленном преобразовании существующей практики, либо в порождении принципиально новой практики. В этом случае в ней должен присутствовать вектор «институциализации»– организационно-управленческое оформление нововведений и их нормативное закрепление в изменяющейся практике.

Введенные ограничения на понимание инновационной деятельности рассматриваются нами в качестве рабочих критериев ее выделения в совокупной деятельности научных и проектных учреждений. Так, в большинстве случаев деятельность этих учреждений разворачивается по следующим направлениям:

– фундаментальные научные исследования и концептуальные (теоретические) разработки;

– прикладные научные исследования, связанные с реализацией научных разработок в практике;

– образовательная деятельность;

– опытно-экспериментальная работа, которая может полностью исчерпываться деятельностью по внедрению научных разработок в практику, но может инициировать научные разработки в новых направлениях.

С точки зрения принятых критериев каждый из этих видов деятельности может быть или не быть составной частью инновационной деятельности. Так, апробация в практике нового метода, рожденного в стенах научной лаборатории, вполне может что-то менять в ней. Однако если исходная задача носит познавательный характер (испытание метода, изучение, диагностика – познание в широком смысле слова), то по принятым нами критериям эта деятельность не является инновационной, хотя может служить ее пусковым механизмом в будущем. Очевидно, что подавляющее число разнообразных новшеств, частных разработок, конкретных методик и рекомендаций, схем рационализации и совершенствования каких-либо фрагментов практики не являются «инновационной деятельностью» в собственном смысле этого понятия.

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ , совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. Это:

1) научно-исследовательская деятельность , направленная на получение нового знанияо том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);

2) проектная деятельность , направленная на разработку особого, инструментально-технологического знанияо том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»);

3) образовательная деятельность , направленная на профессиональное развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания(опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).

Указанные виды знаний могут лежать как в одной, так и в разных областях научного познания. Важно, что это принципиально разные знания, хотя и приуроченные к одной реальности. Иначе говоря, собственно инновационная деятельность направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение – в проект, проект – в технологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, и выступают в качестве новации.

Обозначенная последовательность не является жесткой и наперед заданной. Может быть и по-другому, например: «проект – деятельность – рефлексия – открытие – изобретение – новый проект – новая деятельность». Возможно, что вообще путь от «открытия» до «деятельности» традиционен для так называемой прикладной науки. В инновационной деятельности научные представления (в том числе и фундаментальные) рождаются не по логике монодисциплинарного исследования, а по логике развивающейся практики, как специальные инструменты запуска, поддержки и модификации самих процессов развития.

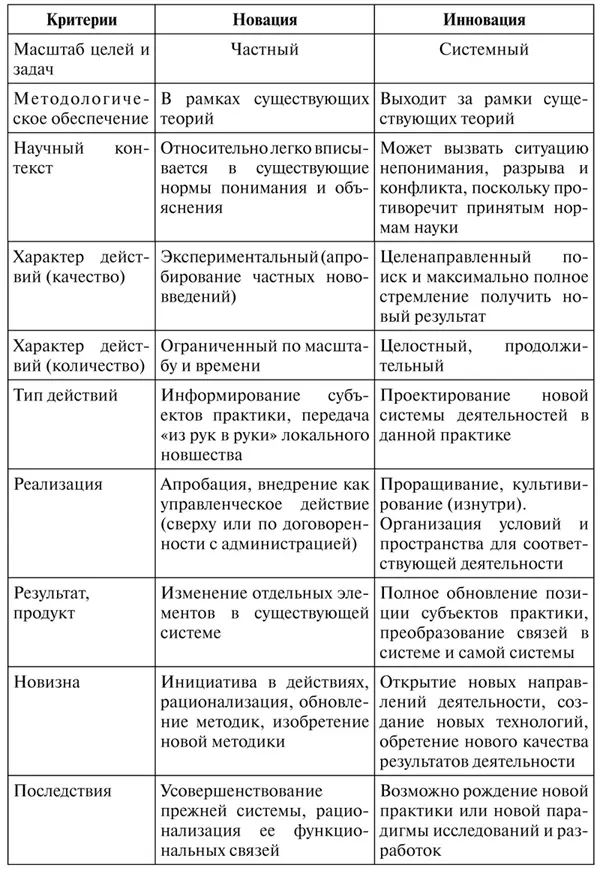

Еще одно принципиальное различение необходимо провести между понятиями «новация» и «инновация». Основанием такого различения должны служить конкретные формы, содержание и масштаб преобразовательной деятельности. Так , если деятельность кратковременна, не носит целостного и системного характера, ставит своей задачей обновление (изменение) лишь отдельных элементов некой системы, то мы имеем дело с новацией. Если деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального подхода и ее следствием становятся развитие данной системы или ее принципиальное преобразование, мы имеем дело с инновацией.Можно ввести ряд и более конкретных критериев различения этих двух понятий (см. табл. 1).

Таблица 1

Различия между смыслами понятий «новация» и «инновация»

Дополнительные различения в понятийном аппарате инновационной деятельности можно осуществить, если выстроить схему полного циклавозникновения и реализации любой инновации в той или иной общественной практике:

– источник инноваций (политика, производство, экономика, наука, образование);

– инновационное предложение (новация, изобретение, открытие, рационализация);

– деятельность (технология) по реализации новации (обучение, внедрение, трансляция);

– инновационный процесс (формы и способы укоренения новации в практике);

– новый тип или новая форма общественной практики.

Приведем лишь один пример разворачивания полного цикла инновационных преобразований (на материале истории отечественного образования):

– источник инновации – уровень развития педагогической и возрастной психологии в СССР в 1950-х гг.;

– инновационное предложение – научный коллектив Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова доказывает возможность формирования основ теоретического мышления у младших школьников;

– технология осуществления – разрабатываются принципиально новые учебные программы по основным предметам в начальной школе;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: