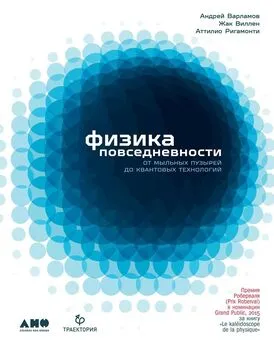

Андрей Варламов - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Название:Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9340-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Варламов - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий краткое содержание

Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дополнительным достоинством МРТ является также и возможность измерения вязкости жидкости непосредственно в месте исследования. Для этого используется спиновое эхо – сигнал, на который влияет скорость, с которой ядра перемещаются в градиенте поля. В результате становится возможным измерять скорость течения крови или других жидкостей в организме.

Варьируя различные параметры, например длину и частоту импульсов или время, в течение которого накапливается ядерный отклик, оператор может изменять характер отклонений ядерных магнитных моментов и, таким образом, в поисках аномалий увеличивать контрастность изображения. Выбирая соответствующие радиочастотные катушки, можно детализировать разрешение изображения вплоть до столь малых объемов, как 2 мкм в плоскости и 200 мкм в глубину. При подходящем разрешении можно получить и информацию о концентрациях содержания в организме различных химических веществ.

Чтобы получить пригодное изображение, нужно успешно преодолеть сложнейшие проблемы, связанные с чувствительностью прибора, то есть отношением сигнал/шум. Для этого собирают воедино множество FID-сигналов или сигналов спинового эха. Для этого необходимо довольно длительное время: обычно оно составляет порядка десяти минут.

В 1977 году английский физик Питер Мэнсфилд (в 2003 году получил Нобелевскую премию совместно с Лотербуром) разработал специальную комбинацию градиентов поля. Она не дает никаких специфических изображений, ее главное качество – необыкновенная скорость. Начиная с одного FID-сигнала она обеспечивает изображение примерно за 590 миллисекунд! Сегодня при помощи этой техники (так называемого плоского эха) можно визуализировать даже сердцебиение.

Наконец, упомянем функциональные методы МРТ, которые открывают путь к глубокому пониманию наших когнитивных процессов. С их помощью можно обнаружить активные области мозга (активность связана с изменениями кровотока).

Могли ли врачи древности предположить, что когда-нибудь появится возможность проникнуть в самые сокровенные глубины человеческого тела и сознания?

Глава 28

Сегодня сенсорные планшеты, цифровые плееры, мобильные телефоны и ноутбуки становятся все более мощными, функциональными и миниатюрными. Лежащие в их основе технологии базируются на использовании полупроводниковых материалов, которые заставляют электроны подчиняться движениям наши пальцев…

Поговорим о законах, управляющих наномиром.

Миниатюризация технологий

В течение нескольких последних десятилетий мы имеем дело с устройствами, которые накапливают все больше функций в ограниченном пространстве. Для начала вспомним, каковы были технологии наших предков…

Начнем путешествие с XVII века – великой эпохи зарождающихся технологий, когда Христиан Гюйгенс усовершенствовал часовой механизм, а Блез Паскаль изобрел вычислительную машину. Это механическое устройство положило начало созданию все более совершенных вычислительных машин. Настольный аппарат, который авторы этой книги встречали около 1960 года, уже был электрическим; он был не менее громоздким, чем машина Паскаля (илл. 1). Более изощренные приборы в то время уже умели извлекать квадратный корень.

1. Электромеханический калькулятор Olivetti Divisumma 24, произведенный в Италии в 1960-х годах. Машина выполняла сложение, вычитание, деление и умножение и печатала результат. Она весила почти 15 кг

Первый шаг к электронной эпохе был сделан с разработкой электронных ламп. Этими приборами, сильно нагревающимися и с коротким сроком службы, оснащали первые гигантские вычислители, такие как Colossus («Колосс») в Англии и ENIAC (ЭНИАК) в США. Построенные в 1940-х годах, эти вычислительные машины имели тысячи электронных ламп, которые нужно было регулярно менять! Наиболее типичный представитель – триод, электронная лампа, разработанная в 1906 году американским изобретателем Ли де Форестом (1873–1961).

В стеклянном вакуумном баллоне находятся катод, который при нагревании испускает электроны, и анод, улавливающий эти электроны в той мере, в какой их пропускает управляющая сетка (илл. 2). Сетка способствует или препятствует проходу электронов в зависимости от поданного на нее электрического потенциала: таким образом можно регулировать, в том числе усилить, разность потенциалов между катодом и анодом.

2. Триод до 1947 года насчитывал несколько сантиметров в высоту и имел короткий срок службы. Катод, являющийся нитью накала, испускает электроны, которые притягиваются анодом

В триоде используется способность электронов перемещаться в вакууме (и таким образом создавать в нем электрический ток) при условии, что они испускаются очень горячим катодом. В металле невозможно установить однонаправленный электрический ток: если он может течь в одном направлении, то всегда, при обращении знака разности потенциалов, может протекать и в другом (см. врезку). В триоде, наоборот, движением электронов можно управлять. Чтобы полностью запретить им возврат и навязать одностороннее движение, достаточно убрать сетку: электроны устремятся от катода к аноду, но не в обратном направлении.

Развитие миниатюризации началось в 1947 году с изобретением транзистора американскими физиками Уолтером Браттейном (1902–1987), Уильямом Шокли (1910–1989) и Джоном Бардином (с которым мы уже встречались в главе 24, «Теория БКШ»). За это открытие в 1956 году они получили Нобелевскую премию по физике. Термин «транзистор» является сокращением английского выражения transfer resistor . Как и триод, транзистор представляет собой устройство с тремя выводами (илл. 3). Здесь электроны вместо вакуума находятся в примесном полупроводнике, то есть в материале, который делают проводящим содержащиеся в нем примеси. Один терминал (эмиттер, «источник») испускает электроны, другой (коллектор, «сток») их принимает, а промежуточный электрод (база, или сетка) управляет током. Транзистор, как и его предшественник триод, может использоваться в качестве усилителя (например, в радиоприемнике) или для модуляции сигнала (например, в радиопередатчике). Также он служит переключателем в логической цепи (как известно, компьютеры обрабатывают двоичные знаки, биты, закодированные электрическим напряжением в 0 вольт (0) и конечным напряжением для бита 1 (1)).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/1146702/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres.webp)