Сергей Язев - Лекции о Солнце

- Название:Лекции о Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-107796-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Язев - Лекции о Солнце краткое содержание

Лекции о Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, до этого оставалось еще далеко. Что касается Солнца, то и перемена его местоположения ничего не изменила в наших знаниях о нем. Природа Солнца по-прежнему оставалась загадочной. Человек знал о нем только то, что это огненный источник света и тепла, размещенный очень далеко от Земли. Новые знания о Солнце принесла телескопическая эпоха, начавшаяся в эпоху «коперниканской революции».

В 1608 году произошло событие, которое коренным образом изменило развитие астрономии, в том числе и астрономии солнечной. Шлифовальщик очковых стекол из голландского города Миддельбурга по имени Липперсгей соорудил зрительную трубу с двумя линзами. Антони Паннекук в своем основательном труде «История астрономии» указывает, что голландский оптик, по-видимому, не был первым. Некто Захариас Янссен из того же города, по некоторым данным, изготовил подобную трубу еще в 1604 году, в свою очередь скопировав ее с экземпляра, принадлежавшего неизвестному итальянцу. Очевидно, идея носилась в воздухе, и кое-кому уже удавалось строить подзорные трубы, а возможно, кто-то уже смотрел в них на небо. По-видимому, именно поэтому Липперсгею не удалось получить желаемого патента на изобретение. Свою конструкцию он предложил принцу Морису Оранскому и Генеральным штатам Голландии. В результате информация о новом оптическом приборе оказалась задокументированной.

Дальше произошла важная для дальнейшей истории астрономии утечка информации! Слухи об удивительном приспособлении, позволяющем рассматривать удаленные предметы, широко распространились. Об этом написал в своем письме венецианский посланник в Париже. Письмо было адресовано молодому профессору Падуанского университета Галилео Галилею (1564–1642). Галилей быстро ухватил суть дела и летом 1609 года построил у себя в мастерской описанную конструкцию. Коллега Галилея физик Демесиани предложил для нее название – «телескоп». В том же году Галилей уже демонстрировал свой первый телескоп в Венеции. Это было выдающееся достижение. Неслучайно в ознаменование 400-летия тех событий ООН объявила 2009 год годом астрономии.

Новый прибор быстро совершенствовался. В августе 1609 года Галилею удалось довести увеличение до 32 раз при 53-миллиметровом объективе. Зимой 1609–1610 годов Галилей выполнил цикл астрономических наблюдений, которые позволили ему сделать серию выдающихся открытий, включая наблюдения пятен на Солнце. О своих наблюдениях Галилей писал в своих письмах знакомым и коллегам. В марте 1610 года появилось его сочинение Sidereus Nuncius («Звездный вестник»), вызвавшее сильную (в том числе эмоциональную) реакцию среди просвещенной части европейского общества. Не будет преувеличением сказать, что под влиянием этой исторической брошюры целый ряд ученых начали самостоятельные телескопические наблюдения.

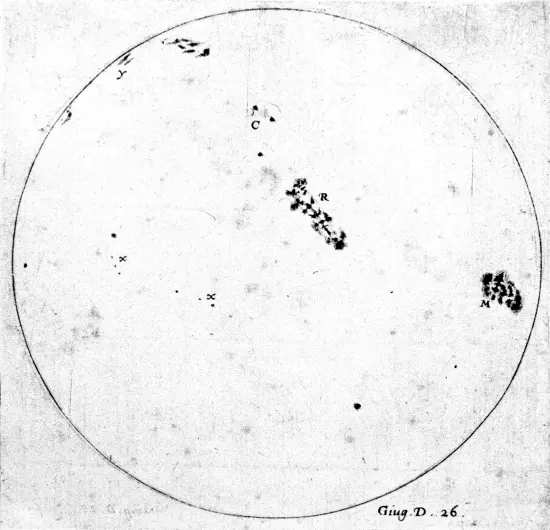

Мы не будем описывать все открытия Галилея, чтобы не отвлекаться от солнечной темы (ученый «снял сливки», немедленно открыв все то, что неизбежно можно было открыть, впервые внимательно посмотрев в небо через телескоп). Остановимся на главном для нас – телескопическом открытии солнечных пятен, о котором, впрочем, в «Звездном вестнике» не говорилось ни слова.

На самом деле, как это ни парадоксально, Галилей не был первым, кто открыл солнечные пятна. И дело даже не в том, что, строго говоря, пятна на Солнце люди видели давно. Точнее говоря, не могли не видеть, – достаточно было просто посмотреть на Солнце! Иногда на Солнце появляются темные пятна гигантских размеров, которые нетрудно увидеть невооруженным глазом, безо всякого телескопа, – конечно же, при наблюдениях сквозь дым или туман или низко над горизонтом.

Первое упоминание о пятнах на Солнце приписывается ученику Аристотеля Теофрасту (390–290 годы до н. э.). Согласно имеющимся данным, регистрировали пятна на Солнце и китайские астрономы еще в 301 году до н. э. (Аристарху, например, тогда было 10 лет). С 28 года до н. э. по 1638 год н. э. крупные пятна на Солнце были описаны в официальных китайских хрониках не менее 112 раз, не считая ссылок на другие источники. Ранние записи о солнечных пятнах есть в летописях Японии и Кореи. Описания подобных наблюдений хранятся в летописях разных стран, например, в Никоновской летописи, где упоминаются черные пятна, «аки гвозди» забитые в солнечный диск. Пятна на Солнце были замечены сквозь дым лесных пожаров и упомянуты в русских хрониках 1365 и 1371 годов.

Рис. 7. Пятна на Солнце, иллюстрация к книге Галилея «Письма о солнечных пятнах» (1613)

«Взирая на Солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна», – написано у Козьмы Пруткова. На самом деле это не совсем так: крупные пятна, которые видны невооруженным глазом, все-таки возникают нечасто, но за минувшие тысячелетия люди видели их не раз.

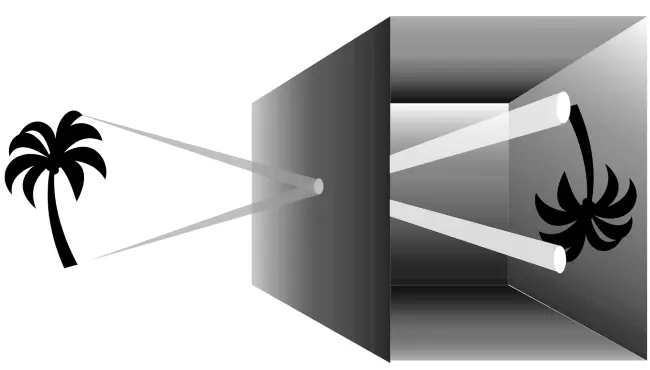

Есть сведения (впрочем, непрямые), что пятна на Солнце можно было заметить на изображении Солнца, спроектированном на экран через небольшое отверстие (эффект камеры-обскуры). Известный московский астроном и популяризатор астрономии, автор многих книг Владимир Георгиевич Сурдин нашел подтверждение этому предположению, наблюдая изображение Солнца на полу европейских соборов: свет проникал в помещение через отверстия в высоких сводах.

Наблюдения с помощью камеры-обскуры были выполнены 18 мая 1607 года великим немецким астрономом Иоганном Кеплером (1571–1630), но он принял увиденное пятно за планету Меркурий на фоне солнечного диска!

Рис. 8. Камера-обскура

В начале телескопической эпохи темные пятна на Солнце обнаружил не только Галилей, поскольку телескопы стали появляться и у других исследователей. Иоганн Гольдшмидт (Фабрициус, 1587–1615) в Голландии, Симон Мариус (1573–1624), астроном и врач при брате Маркграфа Бранденбургского, Христофор Шейнер (1575–1650) в Германии и Томас Гарриот (1560–1621) в Англии независимо выполнили первые наблюдения пятен на Солнце с помощью телескопов. Первоначально, судя по всему, возможность проектирования изображения на экран не была реализована, и первые наблюдатели солнечных пятен, рискуя испортить (и даже потерять) зрение, рассматривали Солнце в окуляры своих телескопов. Для этого им приходилось дожидаться утреннего или вечернего тумана, работавшего как эффективный светофильтр (но при этом атмосферная рефракция вблизи горизонта, конечно же, сильно искажала изображение).

Примечательно, что новое явление описывалось, расценивалось и интерпретировалось разными исследователями по-разному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: