Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Название:Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны краткое содержание

В этой книге пойдет речь о явлениях, где на первый план выходит следующий уровень строения вещества — электрическое строение атомов и молекул.

В основе электротехники и радиотехники, без которых немыслимо существование современной цивилизации, лежат законы движения и взаимодействия электрических частиц и в первую очередь электронов — квантов электричества.

Электрический ток, магнетизм и электромагнитное поле — вот главные темы этой книги.

Физика для всех. Книга 3. Электроны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Классические опыты Герца, которые мы описали достаточно подробно, привлекли к себе внимание ученых всего мира. Профессор Петербургского университета Н. Г. Егоров точно скопировал эти опыты. Искра в резонаторе была еле заметной. Ее можно было рассмотреть лишь в полной темноте, да и то с помощью увеличительного стекла.

Александр Степанович Попов (1859–1906), скромный преподаватель электротехники в военном училище города Кронштадта, в 1889 г., в возрасте 30 лет, принялся совершенствовать опыты Герца. Искры, которые он получал в своих резонаторах, были куда сильнее тех, которые удавалось создать другим исследователям.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ(1859–1906) — русский физик, электротехник — изобретатель радио. Работы А. С. Попова получили высокую оценку современников. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему была присуждена за его изобретение золотая медаль.

Осенью 1894 г. в английском журнале «Electrition» появилась статья известного физика Оливера Лоджа, который сообщил о том, что резонатор Герца можно усовершенствовать, если использовать трубку Бранли. Французский ученый Эдуард Бранли изучал проводимость металлических опилок. Он обнаружил, что эти опилки не всегда оказывали одинаковое сопротивление электрическому току. Оказалось, что сопротивление опилок, насыпанных в трубку, резко падает, если она расположена вблизи резонатора Герца. Происходило это потому, что опилки слипались. Сопротивление опилок можно было восстановить, но для этого трубку следовало встряхнуть.

Вот этим-то свойством металлических опилок и воспользовался Лодж. Он составил цепь из трубки Бранли (которая получила название когерера, т. е. «слипателя»), батареи и чувствительного гальванометра. В момент прохождения электромагнитных волн стрелка прибора отклонялась. Лоджу удалось обнаружить радиоволны вплоть до расстояний около 40 м.

Неудобство этой системы заключалось в том, что когерер тут же выходил из строя. Нужно было придумать способ, каким образом возвращать сцепившиеся (сварившиеся) опилки в прежнее состояние, и притом придумать такую схему, чтобы встряхивание происходило бы «само собой».

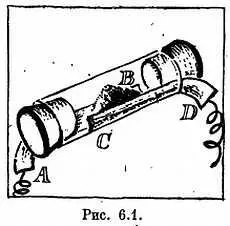

Вот эту задачу и решил Попов. Он перепробовал много разных устройств когерера и в конечном счете остановился на следующей конструкции. «Внутри стеклянной трубки на ее стенках приклеены две полоска тонкой листовой платины АВ и CD почти во всю длину трубки. Одна полоска выведена на внешнюю поверхность с одного конца трубки, другая — с противоположного конца. Полоски платины лежат своими краями на расстоянии около 2 мм при ширине 8 мм; внутренние концы полосок В и С не доходят до пробок, закрывающих трубку, чтобы порошок, в ней помещенный, не мог, набившись в пробку, образовать проводящие нити, неразрушаемые сотрясением, как то случалось в некоторых моделях. Длина всей трубки достаточна в 6–8 см при диаметре около 1 см. Трубка при своем действии располагается горизонтально, так что полоски лежат в нижней ее половине и металлический порошок покрывает их. Наилучшее действие получается, когда трубка наполнена не более чем наполовину».

Схема когерера Попова, описанная его словами, показана на рис. 6.1. Попов употреблял железный или стальной порошок.

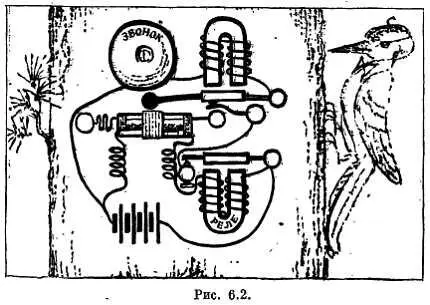

Но главной задачей было не усовершенствование когерера, а изобретение способа возвращения его в исходное состояние после приема электромагнитной волны. В первом приемнике Попова, схема которого показана на рис. 6.2, эту работу выполнял обыкновенный электрический звонок. Звонок заменяет стрелку гальванометра, а его молоточек ударяет по стеклянной трубке, когда возвращается в исходное положение.

Какое простое решение головоломной задачи! И взаправду простое. Оцените, читатель, главную идею, до которой не додумались такие превосходные физики, как Герц и Оливер Лодж. Ведь в простой схеме впервые используется то, что техники называют релейной схемой. Ничтожная энергия радиоволн принимается не непосредственно, а используется для управления цепью тока.

В весенние дни 1895 года Попов вынес свой опыт в сад. Приемник начали отдалять от вибратора. 50 метров — звонок откликается на искру вибратора, 60 метров — работает, 80 метров — молчит. Тогда Попов подносит, к приемнику моток медной проволоки, набрасывает его на дерево, а нижний конец присоединяет к когереру. Звонок зазвонил. Так появилась первая в мире антенна.

7 мая мы празднуем День радио. В 1895 г. в этот день Попов делает доклад под скромным названием «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» на очередном заседании Русского физико-химического общества. Среди присутствующих многие лица видели несколько лет назад демонстрацию опытов Герца, тех опытов, при которых крошечную искру надо было рассматривать в лупу. Но услышав бойкие трели звонка приемника Попова, все поняли, что родился телеграф без проводов, появилась возможность передавать сигналы на расстояние.

12 марта 1896 г. Попов передает первую в мире радиограмму. На расстоянии 250 м из одного здания в другое замыканием ключа на короткие и длительные промежутки передаются слова «Генрих Герц», которые записываются на телеграфную ленту.

К 1899 г. дальность радиосвязи на кораблях учебного минного отряда достигает уже 11 км. Практическое значение беспроволочного телеграфа не подвергается сомнению даже самыми скептическими умами.

Итальянский изобретатель Гуглиемо Маркони начал свои опыты несколько позже Попова. Он тщательно следил за всеми достижениями в области электротехники и изучения электромагнитных волн и умело использовал их для улучшения качества радиоприема и радиопередачи. Его большая заслуга лежит не столько в технической стороне дела, сколько в организационной. Но и это не мало, так что имя Маркони следует произносить с уважением, не забывая в то же время, что бесспорный, признанный во всем мире приоритет в открытии радио принадлежит скромному русскому ученому, который всегда отказывался от того, чтобы отдать свои знания другой стране.

Маркони не упоминал Попова в своих статьях и выступлениях. Но не всем известно, что в 1901 г. он приглашал профессора А. С. Попова поступить на работу в акционерное общество, председателем коего он был.

Дальность радиоприема возрастала быстрыми темпами. В 1899 г. Маркони осуществляет радиосвязь между Францией и Англией, а в 1901 г. радио соединяет Америку с Европой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: