Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Название:Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны краткое содержание

В этой книге пойдет речь о явлениях, где на первый план выходит следующий уровень строения вещества — электрическое строение атомов и молекул.

В основе электротехники и радиотехники, без которых немыслимо существование современной цивилизации, лежат законы движения и взаимодействия электрических частиц и в первую очередь электронов — квантов электричества.

Электрический ток, магнетизм и электромагнитное поле — вот главные темы этой книги.

Физика для всех. Книга 3. Электроны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какие же технические новинки способствовали этому успеху и рождению радиовещания?

Начиная с 1899 г., радиотехника начинает прощаться с когерером. Вместо того чтобы обнаруживать радиоволны за счет падения сопротивления в цепи, происходящего под действием электромагнитной волны, можно воспользоваться совсем другим приемом. Выпрямленная пульсирующая электромагнитная волна может быть принята на слух обычной телефонной трубкой.

Начинается поиск различных выпрямителей. Широко распространенный контактный детектор, который применялся вплоть до двадцатых годов нашего века, представлял собой кристалл с односторонней проводимостью. Такие кристаллы были известны с 1874 г. К ним относятся сульфиды металлов, медные пириты, сотни различных минералов. Мои сверстники помнят такие приемники и раздражающую процедуру поиска «хорошего контакта» с помощью пружинящей иглы, который возникал тогда, когда острие пружины упиралось в «подходящую» точку кристалла (рис. 6.3).

В это время работало уже много радиостанций, а посему приемник надо было настраивать на волну, что и достигалось контактным переключением, если имелся в виду прием считанного числа станций, или плавным изменением емкости конденсатора, который осуществляется и в современных устройствах.

От искровых радиостанции было трудно, если не невозможно, получить большие мощности: нагревался разрядник. Им на смену пришли вольтова дуга и машина высокой частоты. Подсчет мощности пошел на сотни киловатт.

Однако настоящую революцию в радиосвязи, позволившую перейти от радиотелеграфии к передаче человеческой речи и музыки, принесло использование электронной лампы.

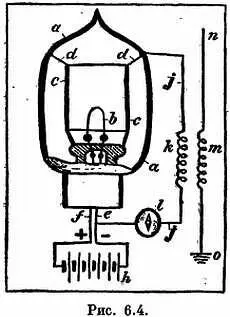

В октябре 1904 г. английский инженер электрик Джон Флеминг (1849–1945) показал, что высокочастотный электрический ток может быть выпрямлен с помощью вакуумной лампы, состоящей из накаливаемой током нити, окруженной металлическим цилиндром. На рис. 6.4 приводится ее схема.

Флеминг сознавал значимость вакуумного диода для превращения электрических колебаний в звук (он называл также эту лампу аудионом, от латинского слова «аудио» — слушаю), однако не сумел добиться широкого применения своего детектора.

Лавры изобретателя электронной лампы достались американцу Ли де Форесту (1873–1950). Он первый превратил лампу в триод (1907 г.). Ламповый приемник Ли де Фореста принимал сигналы на сетку лампы, выпрямлял их и позволял прослушивать на телефоне телеграфные сигналы.

Возможности электронной лампы, как усилителя, были очевидны американскому инженеру. Но лишь через шесть лет, в 1913 г., немецкий инженер Мейсснер применил триод в генераторной схеме.

Попытки передачи речи, т. е. модулирования электромагнитной волны, производились до использования электронной лампы в качестве генератора. Но трудности были очень велики, полоса частот модуляции не могла быть сделана широкой. Кое-как удавалось передавать человеческий голос, но не музыку. Лишь в двадцатых годах радиопередатчики и радиоприемники, работающие на электронных лампах, позволили увидеть воистину неисчерпаемые возможности радиосвязи как передачи, охватывающей весь диапазон звуковых частот.

Следующий революционный скачок произошел совсем недавно, когда полупроводниковые элементы вытеснили из радиосхем электронные лампы. Возникла новая отрасль прикладной физики, рассматривающая огромный комплекс проблем, связанных с приемом, передачей и хранением информации.

Ламповые триоды произвели революцию в радиотехнике. Но техника стареет быстрее, чем люди. Уже сейчас электронную лампу можно назвать старушкой, и если вы пойдете в магазин, торгующий телевизорами, то наверняка услышите, как нетерпеливые покупатели справляются о выпуске телевизоров на полупроводниках. Не сомневаюсь, что они будут в продаже в большом количестве, когда эта книга увидит свет.

Но старость заслуживает уважения, и кроме того принципы двух фундаментальных применений ламп и транзисторов, а именно усиления и генерирования волн определенной частоты, проще объяснить на примере электронной лампы. Поэтому на ее действии мы остановимся подробнее, чем на работе транзистора.

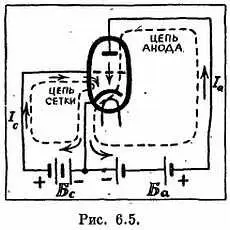

В колбу трехэлектродной лампы, кроме анода и разогреваемой током катодной нити, впаян еще третий электрод, который называется сеткой. Электроды свободно проходят через сетку. Ее отверстия во столько же раз больше размеров электронов, во сколько Земля больше пылинки. На рис. 6.5 показано, как сетка позволяет управлять анодным током. Очевидно, что отрицательное напряжение на сетке будет уменьшать анодный ток, положительное — увеличивать.

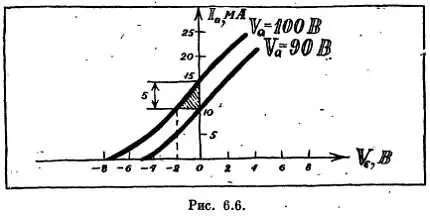

Проделаем простой эксперимент. Наложим между катодом и анодом напряжение в 100 вольт. Затем начнем менять сеточное напряжение — скажем, как это показано на рис. 6.6, примерно в пределах от минус восьми вольт до плюс пяти. С помощью амперметра будем измерять ток, протекающий через анодную цепь. Получится кривая, которая показана на рисунке. Она называется характеристикой лампы. Повторим эксперимент, беря теперь, анодное напряжение равным 90 вольтам. Получим похожую кривую.

Теперь обратите внимание на следующий замечательный результат. Как видно из заштрихованного на рисунке треугольника, можно добиться усиления анодного тока на 5 миллиампер двумя способами: либо увеличив анодное напряжение на 10 вольт, либо увеличив сеточное напряжение на 2 вольта. Введение сетки делает ламповый триод усилителем. Коэффициент усиления в примере, который мы рассмотрели, равен 5 (десять, поделенное на два). Иными словами, напряжение на сетке действует на анодный ток в пять раз сильнее, чем анодное.

Теперь рассмотрим, как триод позволяет генерировать волны определенной длины.

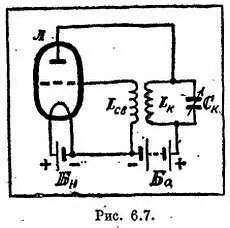

Соответствующая предельно упрощенная схема показана на рис. 6.7.

При включении анодного напряжения начинается зарядка конденсатора С кколебательного контура через лампу. Нижняя обкладка будет заряжаться положительно. Незамедлительно наступит процесс "разрядки конденсатора через катушку самоиндукции L к. Возникнут свободные колебания. Они затухли бы, если бы энергия не поступала все время от лампы. А как добиться, чтобы эта энергетическая поддержка происходила в такт и колебательный контур «раскачивался» бы наподобие качелей? Для этого нужна так называемая обратная связь . В катушке L CBток колебательного контура наводит ЭДС индукции той же частоты, что и частота свободных колебаний. Таким образом, сетка создает в анодной цепи пульсирующий ток, который будет раскачивать контур с его собственной частотой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: