Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Название:Физика для всех. Книга 3. Электроны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 3. Электроны краткое содержание

В этой книге пойдет речь о явлениях, где на первый план выходит следующий уровень строения вещества — электрическое строение атомов и молекул.

В основе электротехники и радиотехники, без которых немыслимо существование современной цивилизации, лежат законы движения и взаимодействия электрических частиц и в первую очередь электронов — квантов электричества.

Электрический ток, магнетизм и электромагнитное поле — вот главные темы этой книги.

Физика для всех. Книга 3. Электроны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Электрические колебания продолжались бы до бесконечности, если бы не неизбежное сопротивление току. Из-за него при каждом периоде энергия будет теряться и колебания, уменьшаясь по амплитуде, быстро затухнут.

Бросающаяся в глаза аналогия с колебаниями груза на пружине позволяет нам обойтись без алгебраического рассмотрения процесса и сообразить, каков будет период колебаний в таком контуре. (Читателю надо освежить в памяти соответствующие страницы первой книги.) Действительно, достаточно очевидно, что электрическая энергия конденсатора эквивалентна потенциальной энергии сжатой пружины, а магнитная энергия катушки — кинетической энергии грузика.

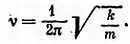

Сопоставляя аналогичные величины, мы «выводим» формулу периода электрических колебаний, происходящих в контуре: 1/ 2 q 2/ C — аналог 1/ 2 k∙х 2; 1/ 2 L ∙ I 2 — аналог 1/ 2 m ∙ v 2; k — аналог 1/ С; L — аналог m . Значит, частота колебания v= 1/2π∙√( L∙ C), поскольку для механического колебания соответствующая формула имеет вид:

Теперь попробуем угадать ход мыслей Герца, который поставил перед собой задачу, не выходя за пределы лаборатории, доказать существование электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью 300 000 км/с. Итак, требуется получить электромагнитную волну длиной порядка 10 м. Если Максвелл прав, то для этого нужно, чтобы электрический и магнитный векторы колебались бы с частотой 3∙10 8герц… простите — обратных секунд. Ведь в то время Герц не знал, что его имя будет увековечено названием единицы частоты.

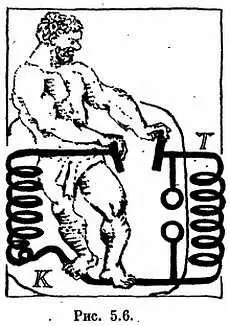

С чего же начать? Прежде всего, поскольку колебания затухающие, надо создать устройство, которое возобновляло бы процесс после того, как ток прекратится. Это сделать нетрудно. Схема показана на рис. 5.6.

На первичную обмотку трансформатора Т подается переменное напряжение. Как только оно достигнет пробивного напряжения между шариками, подключенными ко вторичной обмотке, тут же проскочит искра. Она-то и замыкает колебательный контур К , играя роль ключа, и в контуре с более или менее высокой частотой пробежит десяток колебаний с уменьшающейся амплитудой.

Но частота должна быть высокой. Что для этого надо сделать? Уменьшить самоиндукцию и уменьшить емкость. Как? Заменяем катушку прямым проводом, а пластины конденсатора начинаем раздвигать и уменьшать их площадь. Во что же вырождается колебательный контур? Да от него просто ничего не остается: два стержня, заканчивающиеся шариками, между которыми проскакивает искра.

Так Герц и пришел к идее своего вибратора или осциллятора, который может служить как источником, так и приемником электромагнитных волн.

Предсказать заранее, чему будут равны индуктивность и емкость такого своеобразного «контура», от которого остались в полном смысле слова рожки да ножки, Герцу было трудно. Индуктивность и емкость вибратора не сосредоточены в одном месте цепи, а распределены вдоль стержней. Теория нужна другая.

Но обсуждение этого нового подхода к электрическим цепям, в которых протекают токи очень высокой частоты, завело бы нас слишком далеко. Читатель может поверить нам на слово, что в вибраторе Герца действительно возникают колебания тока высокой частоты.

«Передатчик» и «приемник» волн, использованные Герцем, были практически одинаковы. В «передатчике» колебания возбуждались искрой, которая периодически проскакивала между шариками в соответствии с работой трансформатора, подводившего к вибратору напряжение. Искровой промежуток можно было менять микрометрическим винтом. Приемниками служили либо прямоугольный виток провода, прерванный искровым промежутком, либо два стерженька, которые можно было сближать по желанию до расстояний в доли миллиметра.

В своей первой работе, опубликованной в 1885 г., Герц показывает, что описанным выше способом можно получать колебания очень высокой частоты, что эти колебания действительно создают в окружающем пространстве переменное поле, о наличии которого можно судить по искре, проскакивающей в «приемнике». Принимающий вибратор Герц назвал резонатором. Ему сразу же был очевиден тот принцип обнаружения электромагнитного поля, который лежит в основе современной радиотехники.

Кстати, стоит заметить, что в работах Герца и несколько десятилетий после него слова «электромагнитные волны» и «радиоволны» не были в ходу. Говорили об электрических волнах или о волнах электродинамической силы.

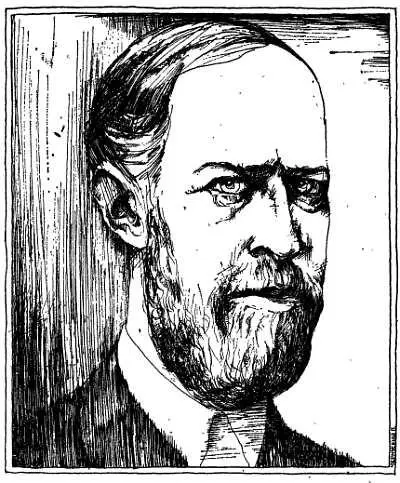

ГЕНРИХ ГЕРЦ(1857–1894) — замечательный немецкий физик, доказавший на опыте с помощью генератора и «резонатора что колебательный разряд вызывает в пространстве электромагнитные волны. Герц показал, что электромагнитные волны отражаются, преломляются и интерферируют, чем подтвердил теорию Максвелла. Опыты Генриха Герца положили начало радиотехнике. В своей первой радиопередаче изобретатель радио Александр Степанович Попов в 1895 г, передал два слова: «Генрих Герц».

В своей следующей работе Герц показывает, что в соответствии с требованиями теории Максвелла диэлектрическая среда (брусок серы или парафин) сказывается на частоте электромагнитного поля. Получивши эту статью, редактор журнала Гельмгольц ответил Герцу открыткой: «Манускрипт получен. Браво. В четверг пошлю в печать».

Огромное впечатление на физиков того времени произвела работа Герца, в которой он доказал отражение электромагнитных волн. Волны отражались от цинкового экрана величиной 4 м х 2 м. Вибратор находился на расстоянии 13 м от экрана и на высоте 2,5 м от пола. Настроенный резонатор был помещен на той же высоте и перемещался между вибратором и экраном. Располагая резонатор на различных расстояниях от экрана и наблюдая интенсивность искры, Герц устанавливает наличие максимумов и минимумов, характерных для картины интерференции, носящей название стоячей волны. Длина волны оказалась близкой к 9,6 м.

Я хотел бы подчеркнуть, что в то время никто не мог сказать, какой материал должен служить зеркалом для электромагнитных волн. Это сейчас мы знаем, что волны таких длин не проникают в металл, а отражаются от него.

Стремясь получить дополнительные доказательства теории Максвелла, Герц уменьшает геометрические размеры своих приборов и доводит длину волны до 60 см. В 1888 г. он публикует работу «О лучах электрической силы». Ему удалось концентрировать электромагнитную энергию с помощью параболических зеркал. В фокусе зеркал размещались стерженьки вибратора и резонатора. Пользуясь этими зеркальными приемником и передатчиком, Герц показывает, что электромагнитные волны не проходят через металлы, а деревянные экраны волн не задерживают.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: