Эрик Роджерс - Физика для любознательных. Том 3. Электричество и магнетизм. Атомы и ядра

- Название:Физика для любознательных. Том 3. Электричество и магнетизм. Атомы и ядра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Роджерс - Физика для любознательных. Том 3. Электричество и магнетизм. Атомы и ядра краткое содержание

Физика для любознательных. Том 3. Электричество и магнетизм. Атомы и ядра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Традиционные модели в нескольких областях физики были опровергнуты открытиями, указывающими на странные свойства света и других видов излучений: «порции» энергии . Когда уже казалось установленным, что свет представляет собой электромагнитные волны, в экспериментах стали обнаруживать, что он также состоит из определенных малых порций энергии, подобных частицам. Это квантовое [183]представление возникло из нескольких парадоксальных противоречий между экспериментами и классической теорией [184].

Оно разрешает конфликты одним правилом, модифицирующим классическую физику: Любой обмен энергией между веществом и излучением происходит лишь определенными порциями энергии, «квантами». Для каждой порции или кванта

ЭНЕРГИЯ = (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ, h)∙(ЧАСТОТА ИЗЛУЧЕНИЯ).

Таким образом, дискретны не только вещество и заряды, поделенные на части в виде атомов и электронных зарядов, но в определенных важных обстоятельствах дискретна также и энергия. Наименьшей величины (атомной единицы) энергии не существует, но (для определенных форм энергии) у величины отношения энергии к частоте имеется универсальный «атом», или единица, h . Это квантовое ограничение выглядит безобидным — особенно для читателей, слышавших об этом раньше, — но оно вступает в противоречие с ньютоновской механикой, если ее применять к молекулам, атомам, электронам…:

1) Раскалите добела кусок черного металла так, чтобы он испускал интенсивный поток излучения: ультрафиолет + видимый свет + инфракрасное излучение + радиоволны. Общие соображения, основанные на ньютоновской механике, предсказывают, что больше всего энергии будет излучаться в области ультрафиолета (самая короткая длина волны, наибольшая частота). Но на самом деле это неверно. Термоэлемент, измеряющий интенсивность излучения, показывает, что максимум потока энергии приходится на середину спектра. Это противоречие было известно в 1900 г. и впервые привело к предположению о существовании квантового ограничения. При наложении этого ограничения механическая теория предсказывает наблюдаемый спектр.

2) Нагревайте твердый образец или газ и измеряйте удельную теплоемкость при различных температурах. Ньютоновская физика предсказывает, что при неизменных прочих условиях удельная теплоемкость остается постоянной, не зависит от температуры. Неверно. Измеренная величина удельной теплоемкости при изменении температуры от очень низкой до очень высокой растет от очень малой величины до величины, предсказываемой классической физикой. Квантовое ограничение предсказывает это (см. гл. 30 ).

3) Попадая на поверхность металла, свет может вырвать оттуда электроны. По классической механике мы представили бы, что приходящие на поверхность световые волны все сильней и сильней раскачивают электрон, «привязанный» к атому металла, до тех пор пока электрон не оторвется на свободу. С этой точки зрения, чтобы достаточно сильно раскачать электрон слабым светом, всегда необходима длительная выдержка; кроме того, очень сильный свет (большой интенсивности) может выбрасывать электроны с большей энергией. Неверно. Независимо от того, тусклый свет или яркий, электроны вылетают с одной и той же полной энергией. Этот «фотоэлектрический эффект» оказался легко поддающимся объяснению и расчету после того, как Эйнштейн предположил, что энергия света упакована в «снаряды», порции.

4) Определенные экспериментальные свойства спектров кажутся странными с точки зрения классической физики. В последнем столетии были измерены и выражены простыми формулами интервалы между яркими линиями в спектре горящих газов. Классически их нельзя «объяснить». Аналогичные закономерности проявляются в крайней коротковолновой части спектров рентгеновских лучей. Бор показал, каким образом квантовая теория может дать хорошее объяснение этим фактам и обеспечить широкую область для дальнейшей интерпретации.

В следующих разделах — более детально обсуждаются все эти вопросы, при решении которых были сформированы основы квантовой теории.

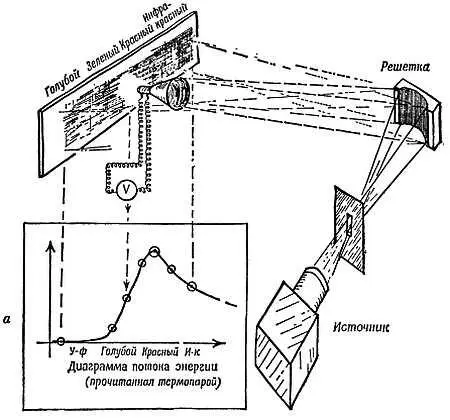

Спектр белого света

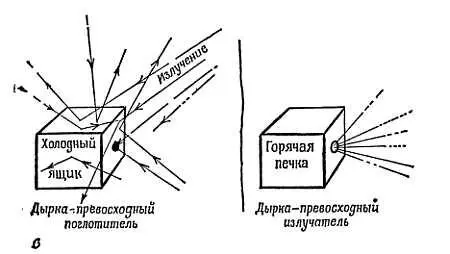

Раскалите добела кусок черного металла и проанализируйте его излучение. Еще лучше, разогрейте печку и позвольте излучению выходить через дырку в ее стенке. Вспомните, что хороший поглотитель должен быть и хорошим излучателем [ гл. 26, задача 23 , и гл. 4, опыты 6, ж) и з) ]. Самый лучший излучатель — это абсолютно черное тело. Дырка в ящике является хорошим поглотителем: все, что попадает внутрь, будет отражаться там от стенки к стенке до тех пор, пока совсем не поглотится, — никакая черная краска на собачьей конуре не выглядит чернее открытой для собаки дверцы. Поэтому дырка должна быть абсолютным излучателем. Внутри печки излучение должно содержать полный набор волн, типичный для излучения «черного тела», а весь комплект содержащегося внутри набора выходит через дырку. Разложите излучение в спектр с помощью дифракционной решетки и измерьте с помощью зачерненного термоэлемента поток энергии в различных областях. График на фиг. 173 показывает результаты такого эксперимента.

Вспомните, что решетка разделяет свет на составляющие по длинам волн, и это разделение показывает, что у красного света длина волны примерно вдвое больше, чем у голубого.

Простую гармоническую волну характеризуют три величины:

I) длина волны, λ — расстояние от одного гребня до другого;

II) частота f — число полных длин волн, прошедших мимо наблюдателя в секунду, или число колебаний источника в секунду, или число колебаний любого датчика (в секунду), на который, проходя мимо него, действует волна;

III) скорость v , с которой перемещается профиль волны.

За 1 сек профиль волны смещается на расстояние v , а мимо исходной точки проходит f таких профилей длиной λ . Следовательно, v= f∙ λ.

СКОРОСТЬ = ЧАСТОТА ∙ (ДЛИНА ВОЛНЫ)

для любой периодической волны.

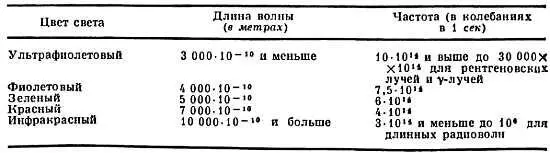

Для света в воздухе или вакууме и— универсальная величина 3∙10 8м/сек, которую мы обозначаем буквой с . Обозначим еще частоту через v вместо f ( v — буква греческого алфавита, аналогичная русской «н», читается «ню»). Тогда c= v∙ λ, и частота v= c/ λ. Поскольку с — постоянная, частота обратно пропорциональна длине волны . Чем меньше длина волны, тем больше частота. Приведенная ниже таблица грубо показывает некоторые значения этих величин.

Фиг. 173. Энергетический спектр излучения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: